こどもの健康づくりは“妊娠前”から始まるって本当!?【こども家庭庁に聞く】「はじめの100か月」の栄養・授乳・離乳食で知っておきたいコト

赤ちゃんがママのおなかにいるときから小学校1年生になるまでの期間が約100か月。こども家庭庁では、この「はじめの100か月」を通して、社会全体で切れ目のないこどもの育ちを支えていくことを呼びかけています。とりわけこどもの健やかな発育・発達や健康の保持・増進の基盤となるのが「食」。ただこの時期の食事は、育児書に書いてあるとおりに進まないことも多く、悩みや疑問は尽きません。保護者に向けて、「こども家庭庁」はどのような発信をしているのか、ベビーカレンダー編集長と会員ママたちが話を聞きに行きました。

生涯の幸せにつながる「はじめの100か月」

- 「こども家庭庁」では、こどもの誕生前から幼児期までの「はじめの100か月」をこどもが成長するうえで大切な時期だとしています。具体的にどのようなサポートをしていますか?

こどもは「はじめの100か月」に初めての出会いや体験を繰り返しながら成長していきます。こうした経験が生涯のウェルビーイング(身体・心・環境や社会のすべての面での幸せ)の基盤を築くことから、こども家庭庁では「はじめの100か月」のこどもの育ちを社会全体で切れ目なく支え、応援していきたいと考えています。

具体的に何をおこなうのかをまとめたのが「はじめの100か月の育ちビジョン」です。国や自治体がこども政策を進める際の理念とし、いろいろな立場の人にも広く考えを理解してもらうことで、こどもや子育て世帯にやさしい「こどもまんなか社会」に近づくと考えています。

【はじめの100か月の育ちビジョン】

- こどもの権利と尊厳を守る

- 「安心と挑戦の循環」を通してこどものウェルビーイングを高める

- 「こどもの誕生前」から切れ目なく育ちを支える

- 保護者・養育者のウェルビーイングと成長の支援・応援をする

- こどもの育ちを支える環境や社会の厚みを増す

妊娠前からはじめるママと赤ちゃんの健康づくり

ベビーカレンダーでは乳幼児期の「食」がとても大切と感じています。というのも、ママたちの「離乳食を食べてもらえない」といったつまずきが、「離乳食」や「食」の苦手意識につながってしまうこともあるようです。周りはできているんじゃないか、自分だけがうまくいかないのかな、というところから孤独を感じることもあるのかもしれません。

「はじめの100か月」において「食」はどのように捉えられているのでしょうか?

- とても大切だと思っています。「はじめの100か月」と重なるのですが、みなさんは「人生最初の1000日」という言葉を聞いたことはありますか?

初めて聞きました。

- お子さんを受胎してから満2歳の誕生日までの期間が約1000日になります。ユニセフやWHOといった国際機関が、この時期に適切な栄養をとることが、将来の健康維持にとって大事という趣旨でこの言葉を提唱しているんです。

- おなかの赤ちゃんのために、妊娠中から栄養バランスを意識するとよいということですか?

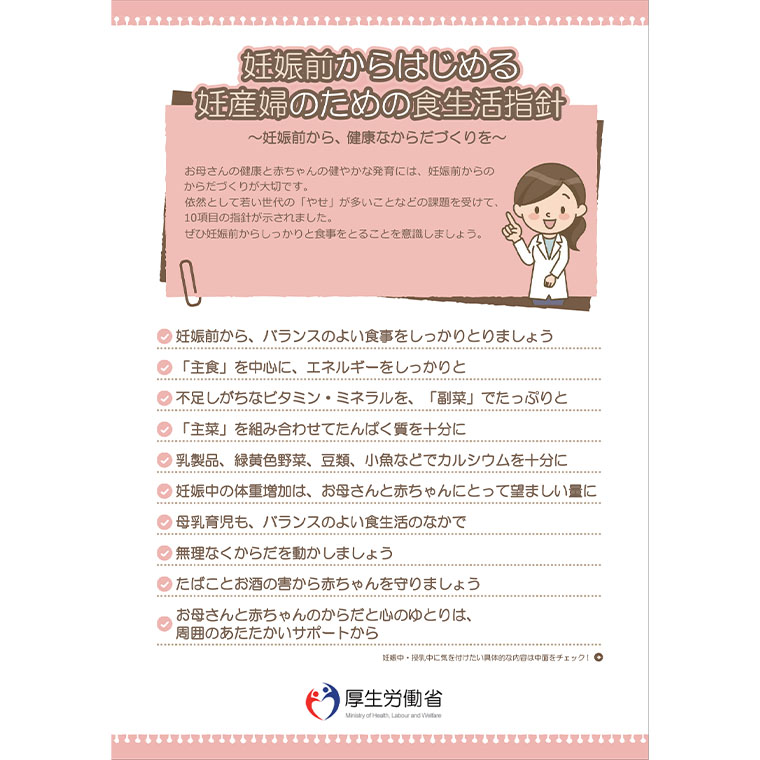

実はそれよりも早く、妊娠前から食生活を整えることが大切なんです。現在、日本で生まれた赤ちゃんの10人に1人程度が出生時の体重が2500g未満で、出生時の体重が少ないほど、将来、高血圧や糖尿病などの生活習慣病になるリスクが高くなることが指摘されています。

低出生体重の原因はさまざまですが、若い世代の「低体重(やせ)※」願望が強く、妊娠に適した年代の女性たちが低栄養であることも一因といわれています。

※ BMI(Body Mass Index):身長と体重から算出される肥満や低体重(やせ)の判定に用いられる指標

- 妊活中「葉酸が大切」とよく聞いていたので、妊娠前から意識してとっていました。同時に栄養をしっかとることが求められているんですね。

- 妊娠前から葉酸を摂取されていたのですね。おっしゃるとおり、赤ちゃんの神経管閉鎖障害のリスクを軽減するため、妊娠の1か月以上前から3か月までに、食事からの葉酸摂取に加えて、サプリメントなどから1日400μgの葉酸摂取がすすめられています。

- 妊娠中の食生活は悩ましかったです。つわりがひどくて食事はもちろん、料理をするのもままならない時期もありました。

- 妊娠中の経過もさまざまですよね。なかなか栄養バランスよく食べましょうと言われても、難しい場合があると思います。ただ、なぜこの時期に栄養が重要なのかを知っているのと知らないのでは日々の心がけも変わってきますから、必要な情報を正しく知る、ということがポイントになってくるかと思います。

- こども家庭庁ではどのような情報を発信されているんですか?

科学的な知見に基づいたさまざまな情報を配信しています。例えばこども家庭庁が作成している「母子健康手帳情報支援サイト」では、妊娠期から乳幼児期の情報が見られます。

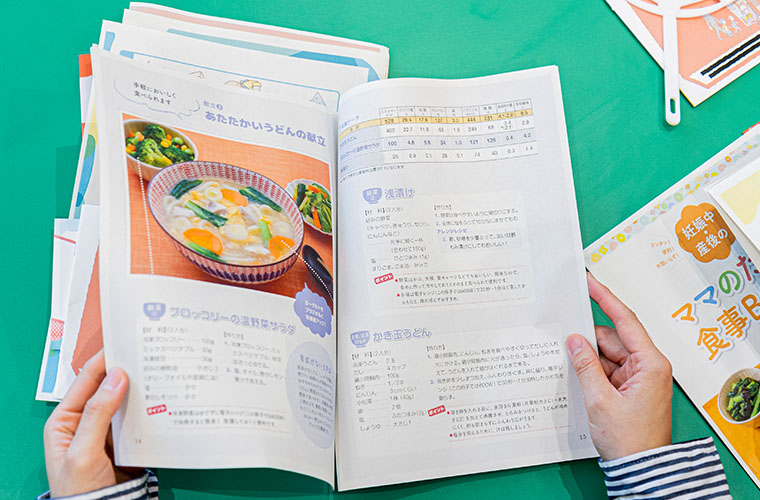

もう少しわかりやすいものですと、「妊娠中・産後のママのための食事BOOK」といった妊産婦さん向けのリーフレットもあります。

- レシピもあり、イラスト付きでとても読みやすそう! どこでもらえるんですか?

- 妊娠・出産・子育て期の健康に関する情報サイト「健やか親子21」からもダウンロードできます。ぜひご覧になってください。

授乳・離乳食の悩みは専門家に相談する方法も

乳幼児期は生涯にわたる食習慣の基礎が形成される非常に重要な時期となります。

この時期に味覚も発達していきますから、成長に合わせて新しい食べ物を体験したり、旬のものを食べたりして「おいしい」という経験を積んでいくことが大切になってきます。ただマニュアル通りに離乳食が進まないというお子さんもいますし、特に最初のお子さんだとわからないことも多いですよね。

- 本当に赤ちゃんが10人いたら10通りの正解があると思っているのですが、やはりベビーカレンダーの読者の中にもマニュアルからそれてしまったことで不安に思う方も多くいますね。

- みなさんは授乳や離乳食でどんな悩みがありましたか?

うちは授乳が大変でした。1人目のときは完全母乳育児だったのですが、哺乳びんを一切受け付けてくれず、授乳を誰にもお願いできませんでした。苦労したので2人目は哺乳びんで飲めるように、最初からミルクを併用することに。ところが今度は3か月でおっぱい拒否になり、完全ミルクになったんです。

うまく混合授乳育児をしたかったのですが、2人とも両極端なんですよね。誰かに相談したいとは思うものの、2人目になると周囲からも「育児は慣れているでしょ」というふうに思われていて、何となく困りごとを言い出しにくい雰囲気があります。

- 授乳一つとっても、お子さんによって本当に飲み方が違いますよね。改めてどこかに相談する、ということがしにくいのであれば、例えば出産した病院の助産師さんや乳幼児健診のときに保健師さんなどに尋ねてみてもいいかもしれませんね。

うちの子は離乳食をよく食べるので、体重が成長曲線からオーバーしてしまいました。心配になってミルクの量を減らしたのですが、それが正しいのかわからなくて。自治体主催の離乳食講座に参加し、管理栄養士さんに相談をしたら「成長曲線をはみ出ていても、カーブに沿っているのなら気にしなくていいですよ」と言われて安心しました。

赤ちゃんにダイエットは必要ないとも伝えられ、ミルクの量は戻すことに。離乳食の野菜を増やして、かみ応えのあるメニューを出して早食いを防ぐなどの工夫を教わり、ちょっと解決できました。

- 成長の仕方もお子さんそれぞれですよね。急激に大きくなる子もいるし、反対に成長のペースがゆっくりな子もいらっしゃいます。専門の方にお話を聞けてよかったですね。

うちの子たちはすでに幼稚園児ですが、食に関しては悩んでばかりでした。上の子は離乳食を作ってもあまり食べなかったので、こちらもだんだん作るモチベーションが下がってしまって。割り切ってベビーフードや市販の冷凍品(裏ごし野菜など)を活用していましたね。食べるのもかなりスローペースで、1食1時間を1日3回、なんてことをやっていました。

こどもが食べないようなら切り上げるのですが、食べる様子があるのでなかなか終われなくて……。初めてのことだったので、手をかけすぎてしまったのかなとも思います。

こどもに合わせて対応されていたのですね。大変だったという先輩ママのお話はとても貴重ですし、励みになる方も多いと思います。

食事については元々の体格や体質もありますし、機嫌よく元気に過ごしているのなら、食べ方も個性の一つと捉えられます。食事に関して心配なことがありましたら、地域の保健センター等でご相談いただくとよいかもしれません。自治体により違いはありますが、全国的に保健師や管理栄養士が対応するような体制が整っています。

育児で困ったことがあるとまずスマホで調べますが、正反対のことが書かれていて迷うこともあります。専門の方に相談できるのは心強いです。

特に妊活中、インスタで情報を漁っていたので同感です。「あれがいい」「これがいい」といろいろ出てきて取捨選択に迷いました。

たくさんの情報があり、何が正しいのかよくわからない、というのは私たちも耳にするところです。どういった人が監修した情報なのかが明示されていると信頼できる、という声も聞きますね。

こども家庭庁では、先ほどご紹介した「健やか親子21」の中で授乳や離乳食のリーフレットを公開しております。例えばこの中に「生後5か月からの離乳スタートガイド」があるのですが、ここでは「離乳は行きつ戻りつでも大丈夫」とお伝えしています。離乳食では、昨日まで食べていたものが今日は全く食べないということはよくありますので、こうした情報を参考にしながら、食を通じてお子さまの成長を楽しんでいただけるとよいのかな、と思います。

今日の対談で「はじめの100か月」「人生最初の1000日」はとても大事な時期であると痛感しました。また、こども家庭庁が多くの取り組みをされていることをママたちにもっと知ってもらいたいと改めて思いました。

産後のママたちは赤ちゃんのお世話でいっぱいいっぱいなのでこのようなリーフレットをどこでもらったらいいかなどもわからなかったり、もらってもどこにしまったかわからなくなってしまったり……。こんな風にサイトにしっかりまとめてくださっているのはありがたいと感じました。こういった情報も私たちメディアがしっかり届けていきたいですね。

そして私たちベビーカレンダーも、赤ちゃんやママ・パパを支えていく一員として、正しい情報を発信し、悩みや迷うことがあったときには寄り添ってあげられるようなサイト運営をおこなっていきたいです。

- ママたちのお話を聞いたり赤ちゃんとお会いしたりしたことで、今後どのような情報発信をすればよいのか、私どもも大変参考になりました。「はじめの100か月」は親にとっても「はじめの100か月」です。“食”を始めとして悩みや不安がつきものですので、何かあれば遠慮なく行政や周囲を頼ってくださいね。

ママの栄養や離乳食に役立つリーフレットをチェック

編集部まとめ

「はじめの100か月」は赤ちゃんだけでなく、ママ・パパにとっても“はじめて”が連続する時期。困ったときは、この記事で紹介した情報や専門家を訪ねてみてください。心がラクになったり解決策が見つかったりすることもありますよ。

アンケートにご協力いただくとプレゼントが当たる!?

本記事を読んで、アンケートにご協力いただいた方の中から抽選で3名様にギフト券をプレゼント!

是非アンケートへのご協力お願いいたします♪