被災したママたちの声とともにチェック!100年先も安心を目指す「TOKYO強靭化プロジェクト」って?

9月1日は防災の日。実際に災害が起こったら、赤ちゃんをどのように守ればいいのか不安になってしまいますよね。東京都では大規模な災害を想定し、「100年先も安心」を目指して「TOKYO強靭化プロジェクト」を進めています。災害が起きたら何が起こり、それに対して都はどのような取り組みを進めているか? 編集部に寄せられたママたちの災害時の体験談と併せて、東京都が取り組む5つの危機への対策を紹介します。

「まさか被災するなんて」ベビカレママたちの体験談

妊娠中や育児中のママたちは、災害に遭ったときどのように過ごしたのでしょうか? 大変だったことや備えておけばよかったことなど、ベビーカレンダーに掲載中の体験談の一部を要約して紹介します。

-

2018年9月に起きた北海道・胆振東部地震のとき、3歳と1歳の2人を子育て中。

震災後は電気・ガス・水道すべてのライフラインがストップしました。1歳の息子はまだ離乳食の時期で、唯一しっかり食べてくれるのがパンやヨーグルトだったのですが、震災後はお店でも品薄に。子どものことも考えて非常食を準備しておかなくてはいけないなと痛感しました。

よかったのは、日ごろから車のガソリンを半分以上入れておくようにしていたことです。停電でも車内で携帯を充電したりテレビから情報収集したりすることができました。

「地震でライフラインがストップ! 子連れで被災したときの話【体験談】」より

-

東日本大震災当時、保育士として保育園に勤務していました。帰宅困難になった保護者が続々と子どもを迎えにきたのは22時ごろ。10km以上も離れた職場から歩いてきた人もおり、やっと迎えにくることができた安堵感がにじみ出ていました。最後に迎えにきた保護者は翌朝の8時ごろでした。

当時私には子どもがいませんでしたが、家族と連絡が取れない状況はとても不安でした。子どもを必死の思いで迎えにきた保護者も同じような気持ちだったことと思います。今は娘を育てている身として、日ごろから災害時の安否確認方法を確保しておくべきだと感じました。

「不安のなか夜通しで保育を継続。震災から子どもを守るために学んだこと #これから私は」より

-

2021年2月、震度6強の福島県沖地震が発生した当時、仙台に住んでいました。大きな揺れがあったのは、夜、娘と2人で寝ていたとき。目を覚まし、とっさに娘と布団の上で抱き合いました。

机の下に避難したかったのですが、揺れが強すぎて立つことができず、娘の上に覆い被さるようにしながら地震がおさまるのを祈りました。この経験から部屋の出口に近い安全なスペースに、身を守るための机を置くことに。そして娘と一緒に布団から出て、ほふく前進で素早く机の下にもぐる練習をしています。

「娘と一緒にお家で防災訓練!仙台在住ママが震災後から現在までを見て感じたこと」より

-

妊娠がわかったときに西日本豪雨災害が起こりました。職場のある地域が深刻な被害に遭って交通手段が限られてしまい、迂回ルートで3~4時間かけて通勤することに。

つわりのひどい時期だったので、満員バスに揺られたり、暑い中バスを1時間近く待ったりするのがとても苦痛でした。バスの中から被災した街並みを見るのも精神的にしんどく、あのころが妊娠中で一番つらい時期でした。

「【妊娠初期の体験談】大変だったこと」より

東京都が進める「TOKYO強靭化プロジェクト」とは?

出典:「TOKYO強靭化プロジェクト 実績レポート2024」抜粋

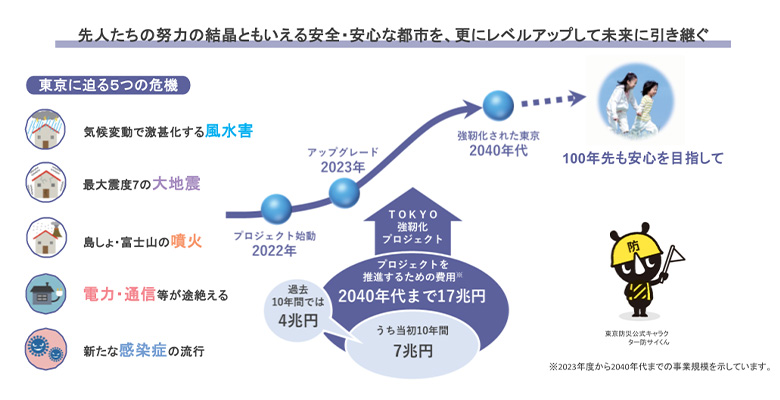

予測が難しい首都直下型地震、気候変動の影響により頻発化・激甚化する風水害……。大規模な災害はいつでも起こり得ます。そこで東京都では2022年、「風水害」「地震」「火山噴火」「電力・通信等の途絶」「感染症」の5の危機から都民を守る「TOKYO強靭化プロジェクト」を始動しました。

プロジェクトでは2040年代までに17兆円規模の費用をかけて、災害の備えをレベルアップ! 安心・安全な都市を赤ちゃんが大人になった先の未来へと引き継いでいきます。

5つの危機の対策をチェック

東京に迫る5つの危機と対策を紹介します。

危機1:風水害

近年の急激な気候変動で平均気温が2度上昇すると、降雨量が約1.1倍※1になり、海面の水位が最大約60cm上昇する※2 と予測されています。台風や線状降水帯の発生などにより、川が増水し、洪水が起こる恐れも。海面水位が上昇することで、台風時などに海水が堤防を乗り越えて街が浸水することも考えられます。

※1 国土交通省「気候変動を踏まえた治水計画のあり方提言」(令和3年4月)

※2 平均気温が2℃上昇の場合 IPCC「Special Report on the Ocean Cryosphere in a Changing Climate」

東京都の対策は?

-

気候変動に伴う 1.1 倍の 降雨量に対応

・河川の氾濫を防止する河川の護岸や調節池設備のさらなる推進

・下水道による浸水対策の強化 -

気候変動に伴う海面上昇(2100年までに最大約60cm)に対応

・防潮堤・河川堤防のかさ上げ

-

逃げ遅れた場合でも避難できる場所をつくる

・緊急的な避難先となる高台まちづくりの加速

危機2:地震

30年以内に、首都直下でマグニチュード7クラスの地震が起こる確率は70%。 都内最大震度7の地震が起こると、死者は約6000人、建物被害は約19万4000棟にのぼり、そのうち約8万棟が揺れにより全壊と想定されています※3。他にも木造住宅が密集している地域で火災が広がる恐れや壊れた建物や電柱が道路をふさいで緊急車両が通行できなくなるリスクがあります。

※3 東京都防災会議「首都直下地震等による東京の被害想定」(令和4年5月) 都心南部直下地震のケース

東京都の対策は?

-

地震による建物倒壊等の死者8割減少を目指す

・耐震性が不十分な木造住宅やマンションに対する耐震化の支援拡充

-

燃え広がらない・燃えないまちを実現

・木造住宅密集地域の建て替えなどに対する補助の拡充

-

特定緊急輸送道路をふさぐ要因を解消

・道路上の電線類を地下に収納する「無電柱化」の推進

・沿道建物への耐震化支援の拡充

危機3:火山噴火

過去100年間で、伊豆大島で3回(28~36年間隔)、三宅島で4回(17~22年間隔)、火山噴火が発生しています。島の噴火では全島避難が必要になることも。また富士山が大規模に噴火した場合、最悪のケースでは多摩地域をはじめ区部の大部分で2~10cmの降灰があり、自動車などが通行できなくなることが考えられます。

東京都の対策は?

-

火山噴火時、島民が円滑に避難できる環境を整備

・火山噴石対策を実施した船客待合所の整備

-

富士山噴火時の都内降灰量に対応

・火山灰の処分、仮置き場等の確保

-

道路の交通機能を早期に回復

・火山灰を取り除くロードスイーパー等の資機材を確保

危機4:電力・通信等の途絶

大規模地震が発生した場合、都内の停電率は11.9%で復旧完了は4日後と想定※4されています。災害時に電気が止まると、自宅で生活することが困難になったり、マンションやビルのエレベーターや水道などが止まったりする恐れがあります。また通信障害が生じると携帯電話がつながらない、インターネットで災害に関する情報が得られないといったことも起こります。

※4 東京都防災会議「首都直下地震等による東京の被害想定」(令和4年5月) 都心南部直下地震のケース

東京都の対策は?

-

自立分散型電源の導入を促進し、避難ができる環境を整備

・太陽光発電などの再生可能エネルギー設備や蓄電池の導入、電気自動車などから供給する電力の活用を促進し、在宅避難を支援

-

いつでも、誰でも、どこでも「つながる東京」を実現

・衛星通信の活用や避難所などにおける公衆Wi-Fiの整備を推進

危機5:感染症

人やモノの移動がグローバル化していることなどに伴い、世界の各地で発生する新たな感染症が国境を越えて広がっています。コロナ禍を経て人々の意識や行動が変化する中、今後の新たな感染症の流行を見据え、感染症に強いまちづくりが求められます。

東京都の対策は?

-

屋外で安心して集えるまちをつくる

・人が憩い楽しく歩ける、ゆとりある都市空間をつくる

-

新たな交通手段が定着できるまちをつくる

・船を活用した交通手段の多様化

・自転車通行空間を整備

編集部まとめ

約1400万人の都民の暮らしを守る「TOKYO強靭化プロジェクト」ではあらゆる事態を想定してさまざまな取り組みがおこなわれています。さらに都では子育て世代を対象にした「ぼうさい出前教室」を開催したり、親子で学べる「防災教育ポータルサイト」を公開したりするなど、防災に関する情報も多様に発信しています。東京都以外に住むママ・パパも、災害が起きたときの備えの一環として、ぜひ関連リンクからチェックしてみてください。

アンケートにご協力いただくとプレゼントが当たる!?

本記事を読んで、アンケートにご協力いただいた方の中から抽選で3名様にギフト券をプレゼント!

是非アンケートへのご協力お願いいたします♪