なぜ「備えっぱなし」ではダメなのか?よくある“残念な”失敗例

近年、豪雨や台風による土砂災害や停電、最大震度7を観測した能登半島地震など、災害を身近に感じることが増えました。

そんな時、おうちに備蓄品があるのとないのでは、安心感が全く違います。

備蓄は心の支えにもなります。予期せぬ事態への備えとして、ぜひ普段から準備しておきましょう。

ただ備蓄していても、管理が甘いと役に立ちません!

例えば、以下のような声がネットでも見受けられます。

「長期保存の水や食料品が、いつの間にか賞味期限切れだった」

「懐中電灯の電池が切れていた、液漏れしていた」

「衛生用品や必要な常備薬が不足していた」

このような失敗をしないためには、どうすればよいのでしょうか?

防災士が教える!備蓄品管理で気をつけるべき「5つのNG」

こうした失敗につながる「管理のNG行動」を5つ、ご紹介します。

【NG行動①】何があるか不明な「詰め込み収納」と「点検忘れ」

「いつの間にか賞味期限切れ」の最大の原因は、何がいくつあるのかわからない「詰め込み収納」です。奥にしまい込んで中身を把握していない状態は、絶対にやめましょう。

備蓄品は「確認しやすい状態」で保管することが重要です。

また、点検日を決めずに放置するのもNGです。 わが家では、防災を意識する日として、東日本大震災が起こった3月11日と、防災の日である9月1日に必ず確認するよう決めています。

3月11日と9月1日はちょうど季節が変わる時期。一時避難リュックに入っている冬物と夏物の入れ替えにも適しています。賞味期限がある食品は、普段の食事で消費する「ローリングストック」を実践しましょう。

2. 高温多湿な場所や「1ヶ所集中」での保管

備蓄品を高温多湿の場所に保管するのはNGです。食料品や衛生用品の品質劣化につながります。 特に車内に保管する場合、高温になる夏場は飲食物を置かないなど工夫が必要です。

また、すべての備蓄を1ヶ所にまとめて保管するのも避けましょう。万が一、その場所が家具の転倒や浸水などで取り出せなくなった場合、すべての備蓄を失うことになります。

「分散保管」を基本とし、マンション住まいのわが家は、寝室、リビング、玄関の3ヶ所に分けて保管しています。

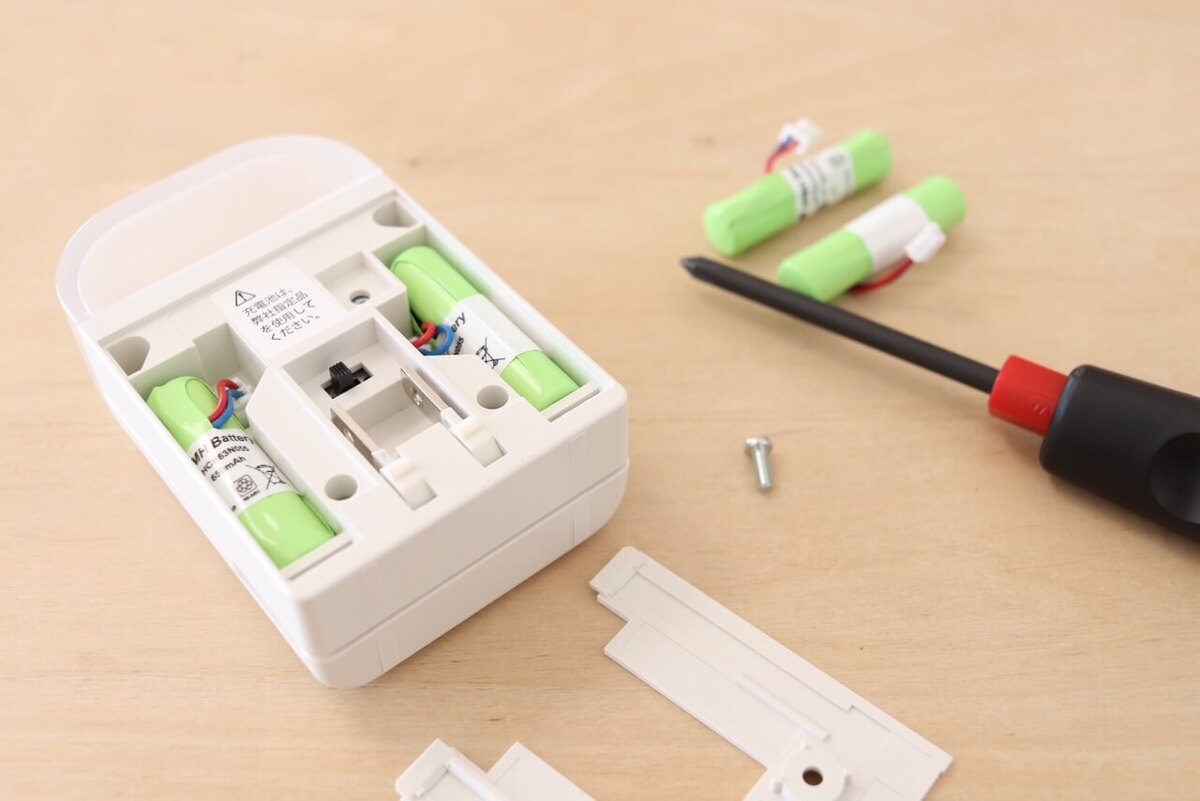

【NG行動③】電池や電源の「入れっぱなし・放置」

ラジオや懐中電灯、ポータブル電源などを長期間放置するのは危険です。

いざという時に「電池が液漏れしていた」「自然放電していて使えない」という最悪の事態になりかねません。 点検時には必ず動作確認をしてください。防災ライトによっては専用電池が必要な場合も。予備の電池が切れていないかも確認しましょう。

【NG行動④】「とりあえず備蓄」で必要な量が足りていない

「何となく備えている」だけで、家族の人数に対して必要な量が足りていないケースもNGです。

在宅避難では、公的支援がすぐ届かないことを想定し、最低でも3日分(できれば1週間分)の飲食物が必要とされます。 水は、最低でも「大人1人1日3L×3日分」は用意しておきたいですね。 ご家庭の人数やペットの有無に合わせて、必要な量をしっかり確保しましょう。

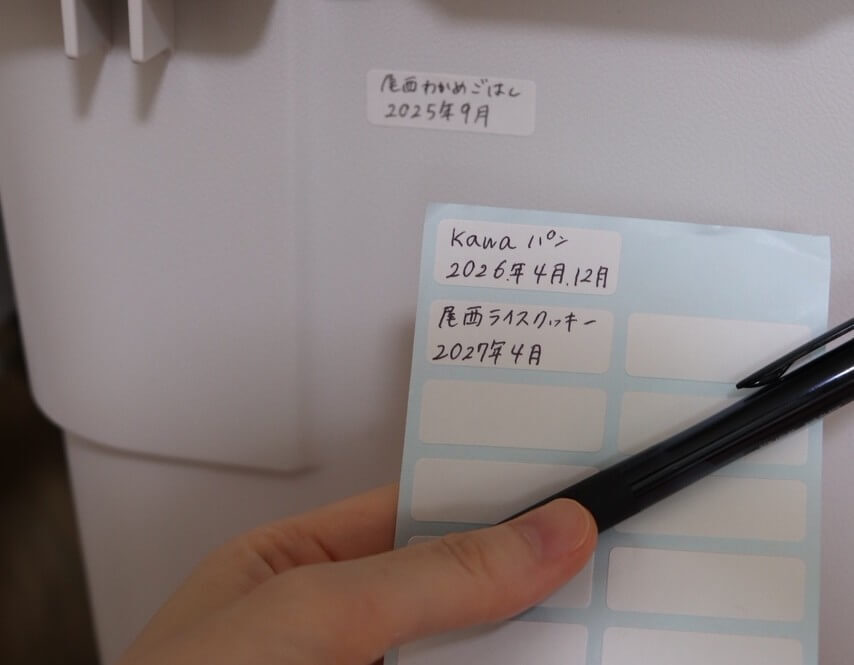

【NG行動⑤】家族が把握していない「ブラックボックス化」

「備蓄品がどこにどれだけあるか、管理している自分しか分からない」状態は、いざという時非常に危険です。これもNG行動の一つ。

家族全員が把握できるよう、備蓄品リストを作成するのが理想です。 「面倒だ」という方は、わが家のように収納ボックス自体に、賞味期限が近いものの「商品名」と「日付」をラベリングするだけでも効果があります。

「いつか」のために、今日からできること

いかがでしたでしょうか?せっかく保管していた備蓄品が「役に立たない!」とならないよう、まずはご自身の備蓄管理が「NG行動」になっていないか、チェックすることから始めてみてください。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。