「俺たち終わりにしよう。婚約、なかったことにしてくれないか?」

その言葉を聞いた瞬間、耳を疑いました。

目の前にいるのは、3年間付き合い、結婚式場も予約済みの婚約者。彼の口から出たのは、あまりにも身勝手な別れの言葉でした。

理由を問い詰めると、彼は悪びれる様子もなく言い放ったのです。

「悪いけど、お前じゃ俺の隣は務まらない。俺の立場だと、もっと華のある相手が必要なんだ。……彼女のほうが合ってる」

彼が出した名前――それは、私の高校時代からの親友のものでした。

「彼を紹介したい」と私が引き合わせたのが、そもそもの間違いだったのです。彼は、あのときから親友に惹かれていたと言いました。

「地味で退屈な私」よりも「明るくて華やかな親友」のほうが、地元で有名な企業で“次期役員候補”と目されている自分の妻にふさわしい、と……。

まさかの婚約破棄と親友の裏切り

彼のご両親は、病気や事故の後遺症で日常生活に一部介助が必要な状態でした。2人はすぐに入籍しましたが、入籍後まもなく、父の認知症が進み、母も体調を崩して要介助の範囲が一気に広がったといいます。親友に介護ができるとは思えなかった私は、心配からそのことを尋ねましたが、彼は「彼女が『愛で支える』と言ってくれたから心配ない」と勝ち誇ったように笑うだけなのでした。

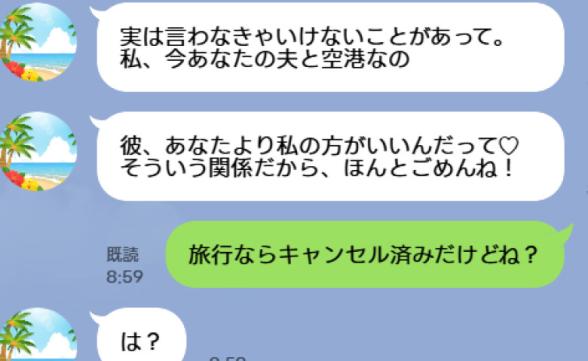

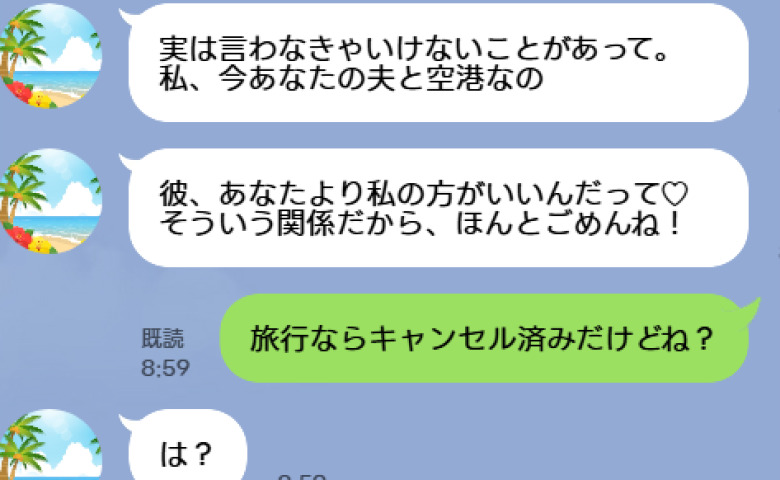

その後、親友と直接話す機会がありましたが、彼女の態度もまた、信じがたいものでした。

「ごめんね~。悪いけど、彼は私を選んだってこと♡ あなたは、次に行けば?」

謝罪はおろか、私を「最初から脇役だった」と嘲笑うかつての親友。介護についても「私がやっているわけないじゃん。これからもお金で解決していくつもりよ」と開き直りました。

私は深くため息をつき、2人の前から姿を消すことにしました。自分勝手な彼らに、言い返す気力さえ残っていなかったのです。

崩壊した新婚生活

3カ月後――。

それは突然のことでした。私のもとに、やつれ果てた元婚約者が現れたのです。

「妻が、いなくなって……どこにいるか知らないか?」

聞けば、入籍後まもなくご両親の介護が一気に重くなり、その生活が過酷になった途端、彼女は豹変したそうです。

「私は家政婦じゃない」と逆ギレし、食事の世話も放棄して部屋に引きこもり、ついには荷物を残して失踪してしまったとのこと。

「頼む! 手伝ってくれないか!? 事情を知っていて信頼できるのは……君しかいないんだよ!」

彼は土下座せんばかりの勢いで私に懇願してきました。同情はすれど、私に彼のご両親の介護をする義務はありません。

「プロのヘルパーを雇えばいいじゃない」と断りましたが、彼は悲痛な面持ちでこう言いました。

「もちろんプロにも頼った。けど、父は認知症が進んでいて、初対面の人に強い不安が出るんだ。何件も事業所を変えて、慣れるまでの工夫もした。でも、父の不安が強い日は大声を出して拒否してしまって……継続が難しかった」

そして、彼は声を落として言いました。

「でも……父は混乱しているときほど、昔から顔なじみだった君のことを思い出すみたいで……『どこにいるんだ』って探すんだ。お願いだ、父さんのために力を貸してくれ」

かつて私を娘のようにかわいがってくれた彼のお父さんが、私の名前を呼んでいる――。そう聞かされては、無下に断りきれませんでした。

「……わかった。そこまで言うなら手伝うよ。でも勘違いしないで。これはあくまで、ご両親のためだからね」

私は条件をはっきりさせました。時間、内容、報酬、交通費、それから万一のための保険。彼が同意し、簡単な業務委託の書面を交わしたうえで、私は手を貸すことにしたのです。

身勝手な親友の末路

介護生活が始まって2カ月が経ったころ――。

失踪していた親友から突然連絡がメッセージが届きました。

「噂で聞いたよ〜? 元婚約者のご両親の介護を手伝ってるんだって? ほんとよくやるねぇ〜!」

親友は私が未練がましく彼に取り入っていると勘違いしているようで、

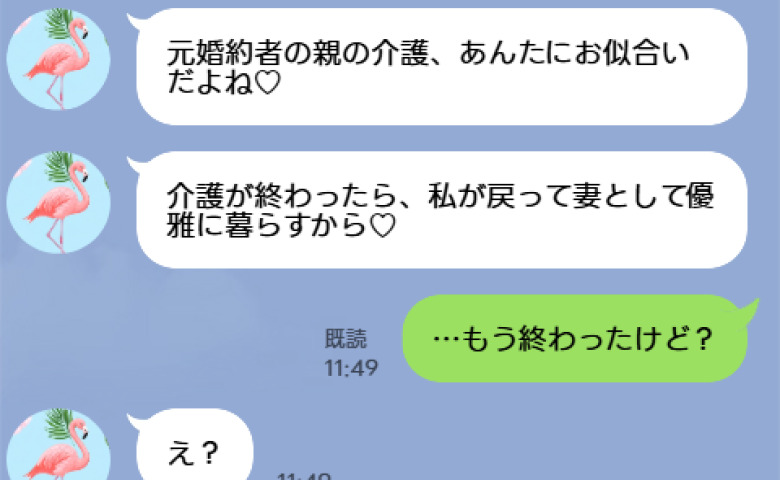

「介護なんて地味な役目は地味なあんたの専属ポジションよね!あんたにお似合いだよね♡」「元婚約者、私に奪われたってのに……惨めねぇ」「介護が終わったら、私は戻ったら妻として優雅に暮らすから♡」

と私を見下している様子。

「……介護なら終わったわ」私がそう返すと「え?」と、親友は驚いて聞き返して電話をかけてきました。

「私が関わるようになってから、ご両親の生活リズムが安定したの。それで担当のケアマネジャーと相談して、まずはショートステイを挟み、状態に合った医療連携のある施設へ移る段取りが整った。書類や引き継ぎは、本人・家族・担当者で必要なところは私も手伝って、ようやくここまで来たのよ」

それを聞いた親友は、一瞬沈黙した後、あまりにも不謹慎な言葉を口にしました。

「えっ! じゃあ家にいないってこと? なーんだ♡ それなら問題ないじゃん!介護もしなくて済むなら、私、そろそろ家に戻るつもりだから。邪魔者がいないなら、なおさらね」

しかし、浮かれる親友の声に、低い声が割って入りました。

「……もういい。離婚する」

電話口の向こうで、親友の声が一瞬止まりました。私は施設入所の手続きの件で元婚約者と打ち合わせをしていて、ちょうどその場にいたのです。親友からの電話はスピーカーにしていたため、彼は彼女の言葉を最初から最後まで聞いていました。

「え? なんであなたが……!? っていうかちょっと待ってよ。私、冗談で――」

親友は慌てて笑い、取り繕おうとしました。

「失踪してたのに、今さら“妻”面か。介護がなくなったなら戻る? その発想がもう無理なんだよ」

親友は一拍置き、息をのみました。言い返そうとして言葉に詰まり、作り笑いのような声でごまかします。

「……そんな大げさな。私だって大変だったし――」

夫はそこで初めて、介護ではなく別の現実を突きつけました。机の上にスマホを置き、短く言います。

「介護だけじゃない。金のこともだ」

「え……?」

親友の声が上ずりました。夫が続けて、淡々と確認した事実を並べます。

「家族カードの明細は全部押さえた。生活費で通る額じゃないよな?」

「ち、違うし! 生活費だし! っていうか、証拠はあるの?」

親友は強がりましたが、声がわずかに上ずっていました。彼は感情を荒らげず、ただ必要なことだけを告げました。生活費とは到底言えない買い物が続いていること。さらにホテル代など、言い逃れしにくい支出も混ざっていること。必要なら弁護士を通して、法的に整理する準備も進めていること。

電話口が一瞬、静かになりました。さっきまでの勢いが消え、親友の呼吸が乱れるのがわかります。

彼は最後に結論だけを落としました。

「もう、やり直す気はない。お前を選んだ俺がバカだった。協議で終わらせるか、争うかはお前次第だ」

未来は自分で選び取るもの

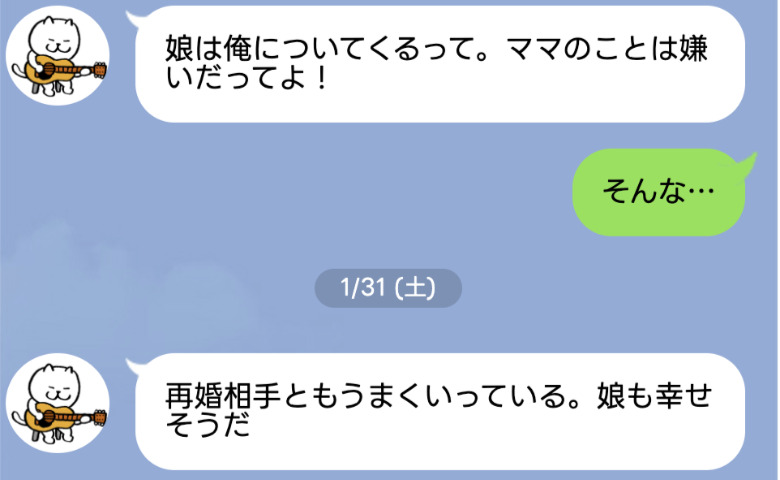

それから1週間後、親友から「助けて」という連絡が入りました。

彼女は離婚届に判を押したものの、多額の請求とカードの返済に追われ、共通の友人たちからも距離を置かれたそうです。実家にも頼れず、最初は知人宅を転々としていたようですが、最後は安い宿やネットカフェに逃げ込むしかなくなったとのこと。

「あんたに見捨てられたら、本気で人生終わるの……」

すがりついてきたかつての親友に対し、私はきっぱりと告げました。

「甘ったれないで。さんざん、人を踏みにじっておいて、今さら『助けて』なんて虫が良すぎる。二度と私に連絡してこないで!」

私は電話を切り、それから目の前に座っている元婚約者に向き直りました。彼は「話がある」と言って、私をホテルのラウンジに呼び出したのです。

彼は親友と離婚が成立した安堵からか、すがすがしい表情で私を見つめてきました。

「本当にありがとう。君のおかげで両親も落ち着いたし、厄介な問題も片付いた」

彼は満足そうに頷き、当然のように続けました。

「で……もう一度、俺とやり直してくれないか? 結局、俺の隣にいるのが一番しっくりくるのは君だ」

その言い方に、私は一瞬だけ笑いそうになりました。

――まだ、“選ぶ側”のつもりなんだ。

彼が私の手に触れようとした瞬間、私はそれを避け、カバンから封筒を一通出してテーブルに置きました。

「復縁の話の前に、精算よ。これ、今回の介護業務の請求書と、契約終了の書類」

「……は? 金の話?」

彼は眉をひそめ、まるで私が空気を読まない人間だと言いたげでした。

「君、わかってないな。俺は――」

「跡取りだから? 家の看板だから? そういう話なら、なおさらよ」

彼は言葉を失い、目を見開きました。

「あなたは『お前は地味で退屈だ』って切り捨てた。なのに都合が悪くなったら『君しかいない』。私が必要なんじゃない。“役に立つ誰か”が必要なだけでしょ」

「そ、そんな――」

「それに、今あなたあぐらをかいてる立場も安泰じゃないと思うけど?」

私は淡々と言葉を続けました。

「婚約破棄と離婚騒動の一連、社内でも取引先でも話になってる。『人を見る目がない』ってね。復縁を口にする前に、足元の火を消しなさい」

「そ、そんな……俺にはもうお前しか……」と涙目で訴えかけてくる元婚約者。しかし、私の心は動きませんでした。

「私にとってあなたは、もうただの“契約相手”ですらない。さようなら」

私は呆然とする彼をその場に残し、二度と振り返らずにホテルを出ました。

その後――。

元婚約者は今、社内での信頼失墜と孤独に苦しみながら、終わりのない後悔の日々を送っていると共通の知人から聞きました。風の噂では、元親友は未だにネットカフェを転々とする生活を続けているそうです。

信じていた親友とパートナーからの裏切り。傷は深かった。それでも今回のことで、私の中で少しだけ、考え方が整理された気がします。

「愛で支える」と言いながら介護から逃げた親友。人の真意は言葉より行動に現れるのだなと感じました。

元婚約者のことも、同じです。あの人は「地味」「華がある」と人を値踏みしたくせに、都合が悪くなった途端に「君しかいない」と言ってきた。その言葉を聞いたとき、私が必要だったというより、ただ“役に立つ誰か”が必要だったのかもしれない――そう思いました。

だから私は、これから先は「華やかさ」や「口のうまさ」では人を見ず、約束を守るか、責任を取るか、困ったときに逃げないか――そういうところを見て、関わる相手も距離も決めていきたいと思います。

これからは、自分の時間と生活を一番に考えていきます。誰かのトラブルの後始末に振り回されるより、今日やるべきことをきちんとやって、静かに眠れる日を増やしたい。

それが今の私にとって、いちばん確かな前進です。

【取材時期:2025年12月】

※本記事は、ベビーカレンダーに寄せられた体験談をもとに作成しています。取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。