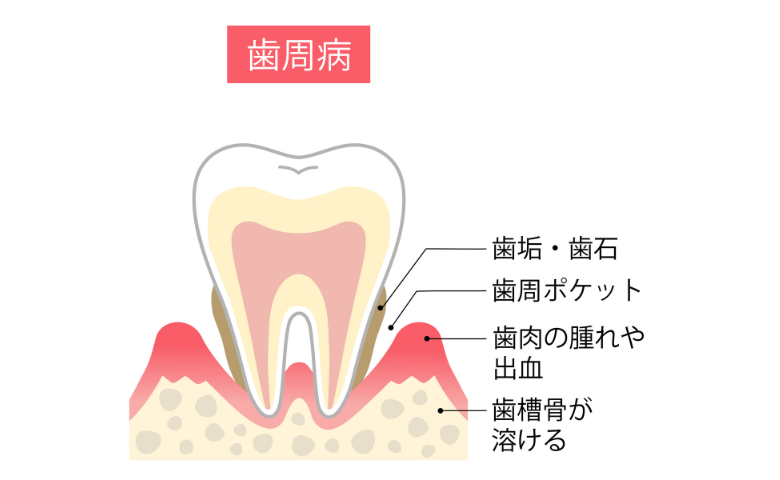

そもそも歯周病とはどんな病気のこと?

歯周病とは、歯を支える歯茎や骨などの組織が溶ける病気のこと。歯茎が腫れたり、歯みがきの際に出血したりといった症状を伴いますが、歯周病はむし歯と比較して痛みを感じにくいのが特徴です(※)。気づかないうちに、歯を抜かないといけない状態まで進行してしまうケースも珍しくありません。

※痛みの感じ方には個人差があります。

歯周病の原因

歯周病の主な原因は、歯に付着した汚れ。ブラッシングが不十分だったり、糖分を過剰摂取したりすると、口の中の細菌が糖分を利用して粘着性のある物質を産生します。これがいわゆる「プラーク(歯垢)」です。歯垢がたまった状態を放置すれば、口の中の細菌は次第に増殖。毒素を出すことで、歯肉に炎症をもたらします。これが結果として、歯周病を引き起こす原因となるのです。

歯周病の進行過程と判別方法

歯周病は、歯肉炎と歯周炎という2つの段階に分けられます。歯肉炎とは歯肉が腫れている状態のこと。歯周炎は歯肉の炎症がさらに進行し、歯を支える骨まで溶けてしまった状態を指します。歯科医院では、X線検査で骨の状態を確認し、歯周病の進行度合いを判別しています。

中高年世代が注意すべき症状と季節

歯周病の罹患率は、年齢とともに上昇します。これは年を重ねるほど、免疫機能が低下する傾向にあるためです。歯肉の免疫機能が下がれば下がるほど、歯茎や歯に汚れが付着し、歯周病に罹患しやすい状態になります。

特に、以下のような場合は注意が必要です。

- 痛くて食べ物が噛めない

- 噛んだときに違和感がある

- 歯がぐらつく

- 歯茎が腫れて痛い など

このような症状がある場合は歯周病になっている可能性が高いため、早期に医療機関への受診を検討しましょう。

また、夏や冬などの気温差が大きい時期も免疫機能が低下しやすく、歯周病のリスクが高まる可能性があります。気づかないうちに歯周病に罹患している場合もあるので、ふだん以上のケアを心がけることが大切です。

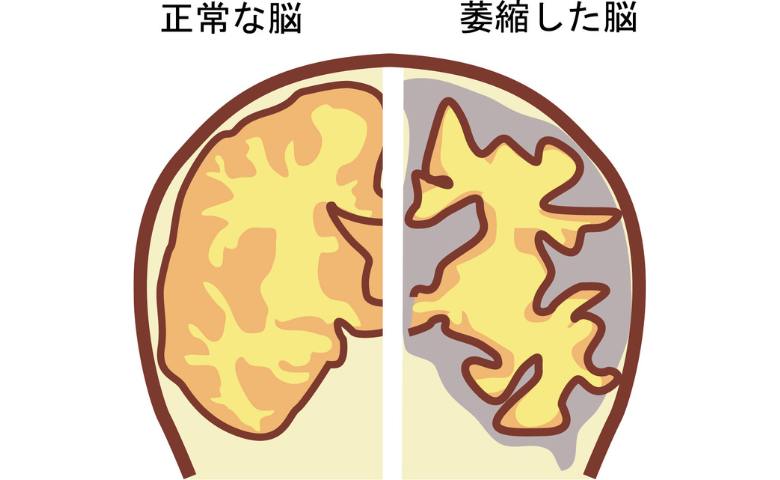

認知症とは?

認知症とは、何らかの原因によって脳の神経細胞が変化し、記憶力や判断力といった認知機能が低下する病気のこと。たとえば、同じ話を繰り返したり、慣れた場所で道に迷ったり、他人の気持ちを理解することが難しくなったりすることで、日常生活に支障をきたしてしまっている状態です。

認知症にはさまざまな種類がありますが、代表的なものとして「アルツハイマー型認知症」「血管性認知症」「レビー小体型認知症」「前頭側頭型認知症」の4つが挙げられます。

- アルツハイマー型認知症:アルツハイマー病を原因とする認知症。具体的には、脳に蓄積したアミロイドβと呼ばれるたんぱく質が神経細胞を壊し、脳の萎縮を引き起こすことで発症します。初期症状としてよく見られるのが、物忘れです。

- 血管性認知症:脳梗塞や脳出血などの脳血管障害によって脳の血流が低下し、発症する認知症です。危険因子は、高血圧や糖尿病といった生活習慣病。障害を受けた脳の部位によって症状が異なります。

- レビー小体型認知症:レビー小体という異常なたんぱく質が脳内に蓄積し、神経細胞を壊すことで発症します。ほかの認知症よりも進行が速い、または良くなったり悪くなったりしながら徐々に進行するのが特徴です。

- 前頭側頭型認知症:脳の前頭葉や側頭葉と呼ばれる部位が萎縮して発症する認知症です。社会性や自発性の低下、言語障害、他者への配慮が難しくなるなどの症状が見られやすいと言われています。

歯周病と認知症の関係

認知症の種類は多岐にわたりますが、そのなかでも「アルツハイマー型認知症」と「歯周病」には関連性があると示唆されています。まだ、研究段階ではあるものの、両者に相関関係がないとは言い切れません。そのため、認知症予防の一環として、近年では口腔ケアに注目が集まっています。

実際、ヨコデンタルクリニックでは、認知機能が低下しつつある患者さんに毎月クリーニングなどのメンテナンスを実施したところ、会話がスムーズになったり、自発的になったりと症状の進行が緩やかになった事例もあるとのこと。お口の状態を整えることが認知症の予防につながる可能性もあるため、気になったタイミングで早めに受診することをおすすめします。

お口の状態は大丈夫? チェックリストで見る歯周病のサイン

歯周病は、治療のタイミングが早いほど治る可能性の高い病気です。しかし、痛みの感じ方には個人差があるため、症状が進行したとしてもすべての人が歯周病に気づくわけではありません。だからこそ大切なのは、お口の中の違和感を見逃さないこと。特に以下のような症状が見られる場合は、歯周病の疑いがあります。

【歯周病を疑う主な症状】

- 歯を磨くと血が出る

- 歯茎が赤い、または腫れている

- 朝起きたときに、口の中がねばねばしている

- 歯茎がむずがゆい、または浮いたような感じがする

- 口臭を指摘された

- 歯茎が下がり、歯が長く見える

- 歯と歯の隙間が広くなった

- 食べ物が歯に挟まりやすい

- 歯がぐらぐらしている

- 冷たいものが歯にしみる

なかでも「歯茎が赤い、または腫れている」「歯茎がむずがゆい、または浮いたような感じがする」「歯がぐらぐらしている」「冷たいものが歯にしみる」のいずれかに当てはまった場合は注意が必要です。これらの症状に心当たりがある方は、歯周病の可能性があるため、専門医への受診を検討しましょう。

また、中高年世代でお口に何らかの違和感がある場合は、1カ月に1回は歯科医院に通うのがおすすめ。定期的にケアを受けることでお口の状態が整い、認知症リスクの低減や全身の健康状態を維持できる可能性が高まります。

歯周病予防のための基本習慣

歯周病を防ぐには、歯科検診以外にも基本習慣を整えることが大切! ここでは、歯周病予防のために心がけたい3つの生活習慣をご紹介します。

食生活

歯周病の原因となるのは歯の汚れです。そのため、特に食生活においては気をつけるべきポイントがいくつかあります。

たとえば、長時間のだらだら食べや間食、糖分の過剰摂取などは歯周病リスクを高める要因になるので注意が必要。そのほか、夜食の習慣がある方ややわらかいものばかりを好んで食べる方も要注意です。このような習慣は自浄作用のある唾液の分泌量を低下させ、歯周病を引き起こす可能性を高めます。

また、食後のみがき残しを防ぐには、デンタルフロスや歯間ブラシなどの口腔ケアグッズを活用するのが有効です。

喫煙

たばこに含まれているニコチンには、血管を収縮させ、歯茎の血流を低下させる作用があります。結果として歯茎に酸素や栄養が行き届きにくくなり、お口の中の細菌が繁殖。細菌が産生する毒素により歯茎の状態が悪化すれば、歯周病のリスクが高まります。大切な歯を失わないためには、なるべく禁煙することが望ましいと言えるでしょう。

ストレス

ストレスがかかると交感神経が優位な状態になります。すると、口内の唾液の分泌が減り、歯周病を発症する可能性が高まることにもつながります。また、ストレスは睡眠中に歯ぎしりを引き起こす原因になる場合も。歯ぎしりは、気づかないうちに歯や周辺の組織を損傷させ、歯周病が進行しやすい状態をもたらします。お口の健康を守るためにも、自分に合ったストレス発散方法を見つけておくことが大切です。

まとめ

歯周病があるからといって、必ずしも認知症を発症するわけではありません。しかし、歯周病をケアし、お口の中の状態を整えることは、認知症予防につながる可能性があります。だからこそ、気になる症状があるときは早めに歯科医院を受診し、適切なケアを受けることが重要です。また、定期検診に加えて、食生活や喫煙、ストレスなどの基本習慣の見直しも忘れずに。将来的なリスクに備えて、歯を大切にする習慣を身につけておきましょう。

※記事の内容は公開当時の情報であり、現在と異なる場合があります。

※本記事の内容は、必ずしもすべての状況にあてはまるとは限りません。必要に応じて医師や専門家に相談するなど、ご自身の責任と判断によって適切なご対応をお願いいたします。

取材・文:生垣育美/産科・婦人科領域の医療現場において医師の事務作業を専門にサポートする産婦人科ドクターズクラークとしての勤務を経て、第1子出産をきっかけにWebライターへ転身。夫・息子と3人暮らし。やんちゃな息子に振り回されながら、なんとか仕事と家庭を両立させる日々……。

シニアカレンダー編集部では、自宅介護や老々介護、みとりなど介護に関わる人やシニア世代のお悩みを解決する記事を配信中。介護者やシニア世代の毎日がハッピーになりますように!

シニアカレンダー編集部

「人生100年時代」を、自分らしく元気に過ごしたいと願うシニア世代に有益な情報を提供していきます!