初期胎児ドッグという検査の結果、先天性異常の可能性を指摘されますが、絨毛検査前のエコー検査で、おなかの赤ちゃんの心拍が停止していることが判明。

激しい痛みを伴う前処置を乗り越え、赤ちゃんを出産します。

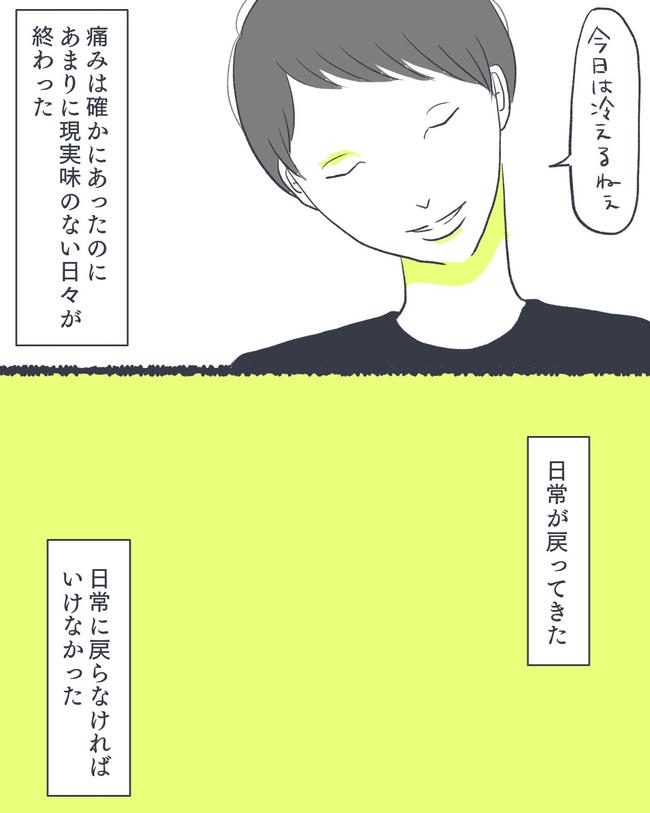

退院日当日の夜中、ストレスによりかばのきさんの体調が悪化。本人が想像していた以上にかばのきさんは心に深い傷を負いながら、それでも懸命に日常に戻ろうと努めます。

翌々日、赤ちゃんの火葬の日……。

「あの小ささでは骨は残ってくれないだろう。灰だけの骨壺はあんまりにも寂しすぎる」と何も持ち帰らないと決めていたかばのきさん。

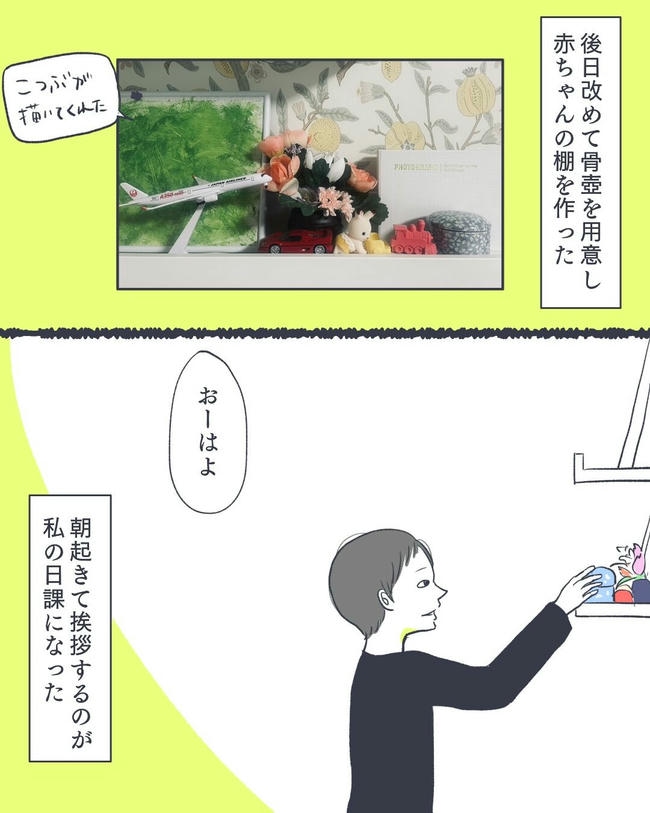

しかし火葬後、奇跡的に残った小さな小さな骨を目にした夫は「連れて帰ろうよ」とポツリとつぶやきます。かばのきさんも涙を流しながら同意し、急きょ用意してもらった骨壺に紙に包んだ骨を入れ、大切に家に持ち帰るのでした。

※初期胎児ドック…胎児に染色体異常の可能性やその他の身体的疾患がないか調べるためのより精密な超音波検査。

※絨毛検査…胎盤の一部である絨毛を採取して、胎児の染色体や遺伝子の状態を調べる検査。

※不妊治療、死産についての表現があります。苦手な方は閲覧をお控えください。また、医療行為や症状については専門家にお尋ねください。

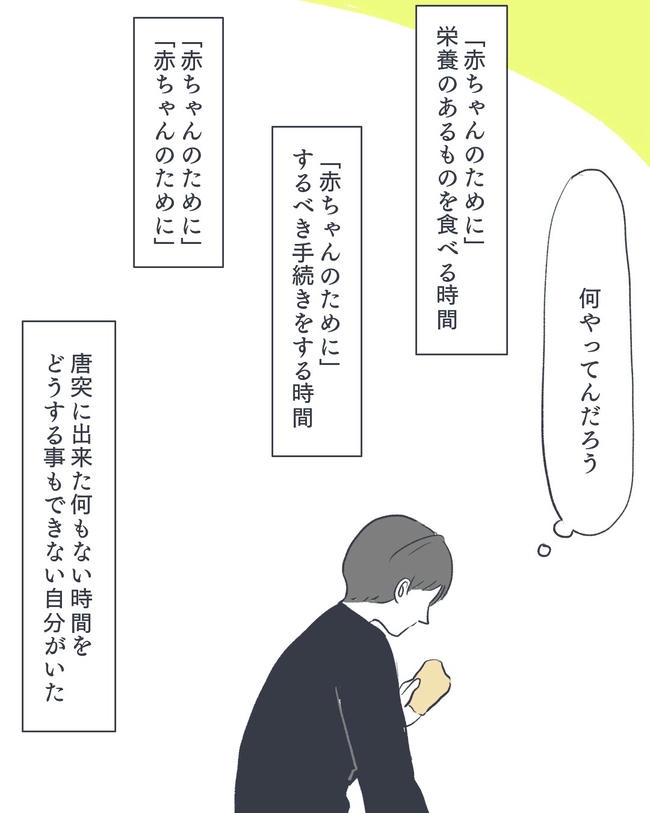

「赤ちゃんのために」あったはずの時間

かばのきさんは、赤ちゃんに骨壺を用意して棚を作り、毎朝挨拶するのが日課になります。

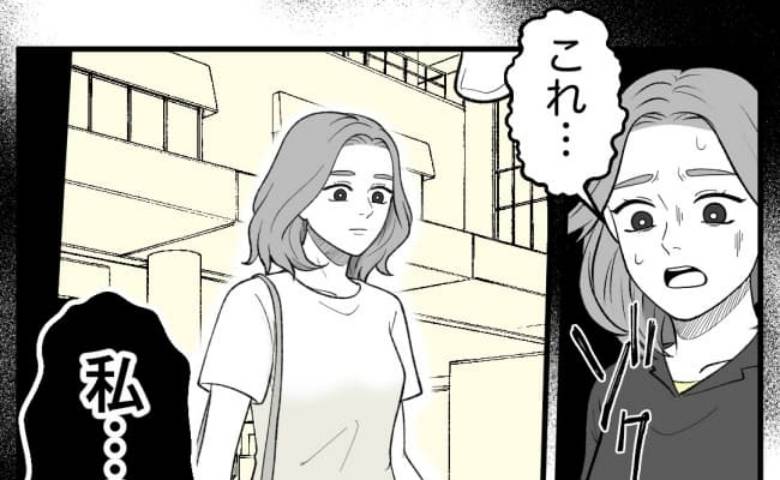

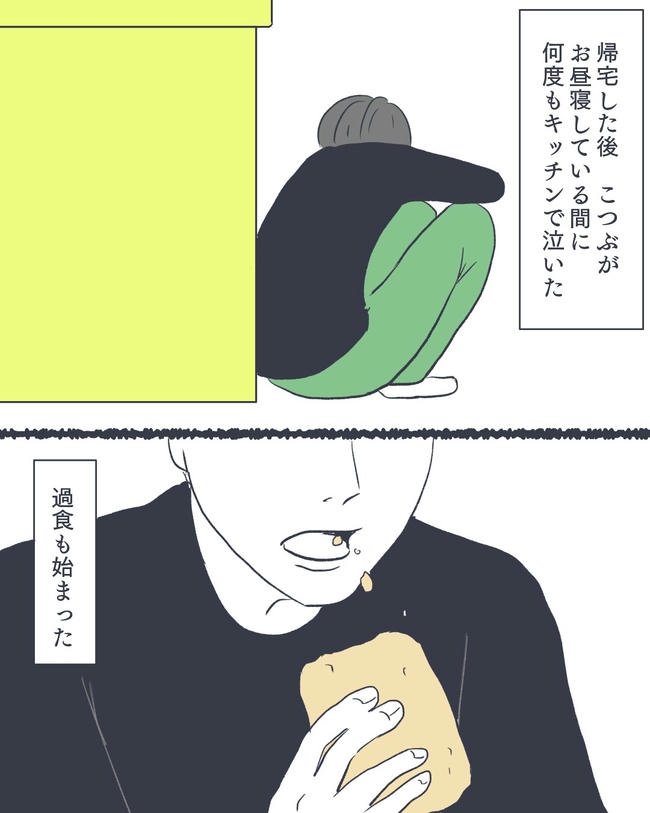

そして、こつぶちゃんと公園や児童館へ行く日常が戻ってきました。

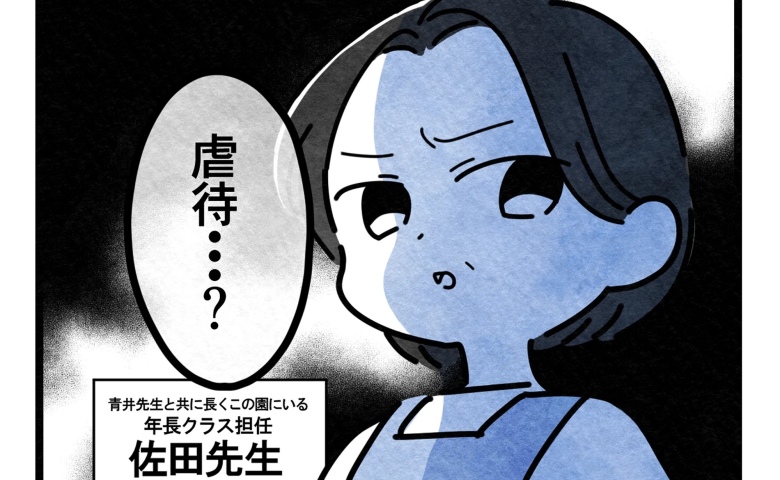

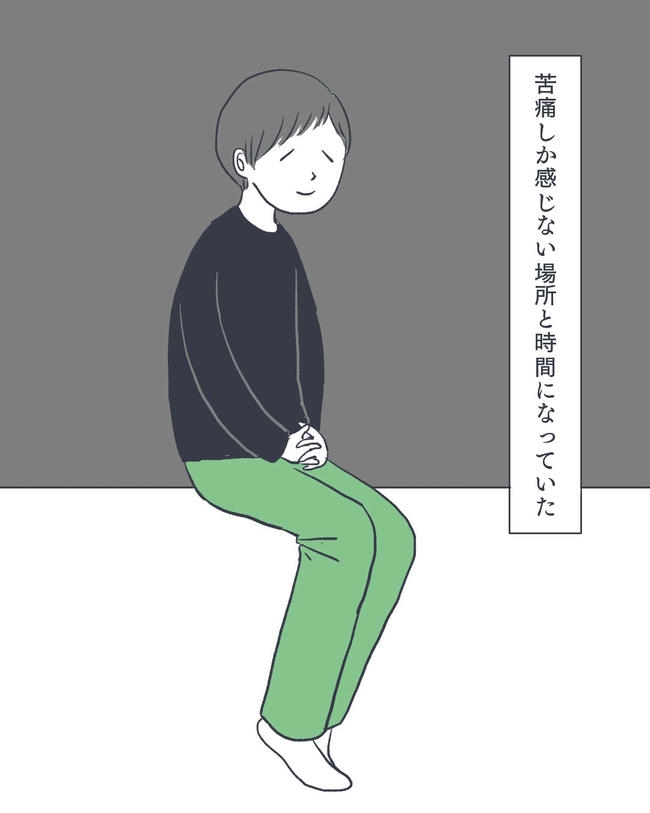

しかし、かばのきさんにとって児童館は苦痛しか感じない場所になってしまったのです。きょうだいがいる親子や久しぶりに会ったママの妊娠に敏感になり、「なんであの人は妊娠継続できてるの?」「なんで私のおなかの中はからっぽなの?」と思ってしまうのです。

本当だったら今ごろ「赤ちゃんのため」の時間だったはずなのに。

今は空白の時間となったことを受け入れ切れず、かばのきさんは娘に隠れて涙し、過食をしてしまうのでした。

▼当時、子どもが多い所へ行くと「直視できない、息すらしにくくなるほどの感情が迫りあがってきた」というかばのきさん。当たり前に妊娠し、きょうだいに恵まれている人たちを目の前にして、とてつもなく苦しい日々を過ごしていたようです。

死産や流産後、しばらく気分が落ち込むことはごく自然な状態です。食べ過ぎてしまうのは、一時的に安心感や満たされる感覚を得ようとする心理的反応のひとつです。

これまで通りの日常を送ることや人との関わりに難しさを感じたり、これまでできていたことができなくなる、記憶力や判断力などの低下といった反応が起こることがありますが、これらは「グリーフ(悲嘆)」といって、大切ななにかを失ったときに起こる自然な反応なのです。心の痛みが和らぐまでに必要な時間も、人それぞれです。つらいと感じたら、一人で抱え込まずにお住いの自治体や専門機関に相談してください。

※本記事の内容は、必ずしもすべての状況にあてはまるとは限りません。必要に応じて医師や専門家に相談するなど、ご自身の責任と判断によって適切なご対応をお願いいたします。

かばのきさんのマンガは、このほかにもブログで更新されています。ぜひチェックしてみてくださいね。

かばのき

かばのき