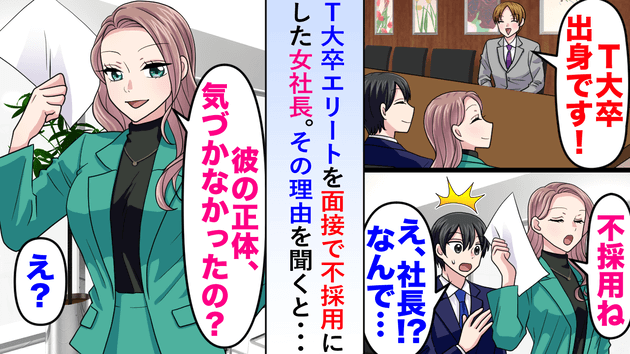

自信家エリートとの最終面接

僕は中堅企業で働く、ごく普通のサラリーマン。今の仕事に限界を感じ、転職を決意しました。いくつかの選考を経て、なんとかこのITベンチャーの最終面接にたどり着きます。

そこで一緒になったのは、有名な難関大学を卒業し、大企業に勤めているという、いかにも切れ者といった雰囲気の人物でした。

彼と軽く言葉を交わしただけで、その圧倒的な経歴への自信と、僕を見下すような空気が伝わってきて、すっかり気後れしてしまいました。

完璧すぎた「新規事業計画」

最終面接では、社長から会社の未来を占うような、重い最終課題が出されました。

「我が社の次の柱となるような、全く新しい事業を立案してください」

彼は待ってましたとばかりに、膨大な市場データと緻密な収益モデルを元にした、完璧な事業計画を披露しました。その内容は非の打ち所がなく、まるで一流コンサルタントが作ったかのようでした。

僕にはそんな専門知識はありません。代わりに、現職で顧客と接する中で感じた「本当に困っている人の顔」を思い浮かべ、その人の悩みを解決するための、小さな、しかし温かいサービスを提案しました。

当然、彼が採用されるだろう。そう思っていました。

社長が明かした彼の「正体」

後日、採用通知を受け取ったのは、なぜか僕の方でした。

入社初日、社長室に呼ばれた僕は、思い切って尋ねてみました。「なぜ、僕が採用されたのでしょうか?」と。

すると社長は、意味ありげに微笑んで言いました。

「彼の正体、気づかなかったの?」

「彼のあの完璧な事業計画、有名な経営大学院のケーススタディを、そっくりそのまま流用したものだったのよ。数字や理論をなぞるだけで、その先にいる『人』の顔が全く見えない。それが彼の『正体』。自分で考えられない、中身のない人よ」

本当に価値があるもの

社長は続けます。

「あなたの提案は、ビジネスプランとしては荒削りだったわ。でも、たった一人でも『人を助けたい』という、あなた自身のリアルな経験から始まっていた。私たちがやりたいのは、そういうビジネスなの」

その言葉に、僕はハッとさせられました。劣等感を抱いていた僕なりの視点を、社長はちゃんと評価してくれていたのです。

“どんなに精巧な理論も、たった一人の「リアルな想い」にはかなわない──。”

今、僕は社長や仲間たちと、あの時の想いを胸に、新しい事業の立ち上げに向けて仕事に打ち込んでいます。

※本記事は、実際の体験談をもとに作成しています。取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。