インフルエンザ患者との接触!

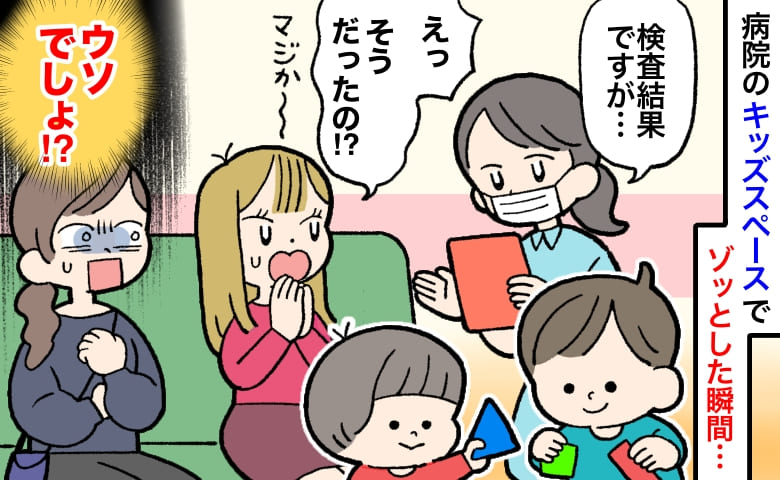

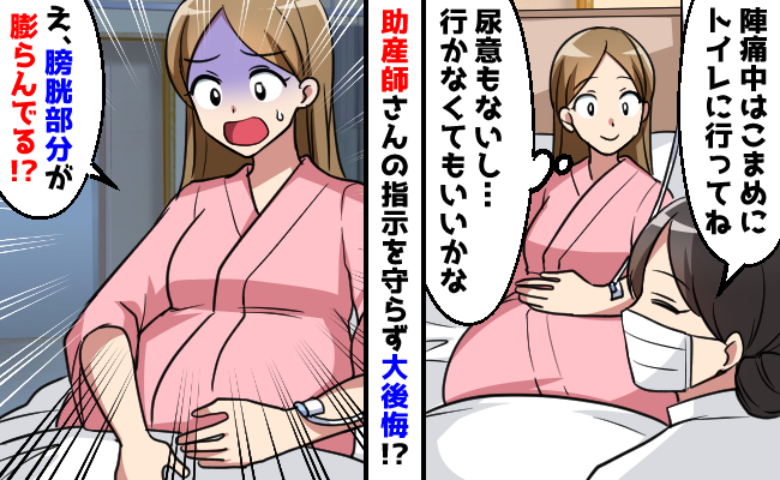

息子の予防接種のために小児科を訪れた際、待合室には幼児がいました。息子と一緒にキッズスペースのおもちゃで遊び始めたのですが、そこでその子のママが突然「えっ! インフルだったの〜!?」と声を上げたのです。つまり、その幼児は発熱で受診し、検査結果を待つ間にキッズスペースで遊んでいたのでした。

陽性と聞いた私は、慌ててその子から息子を引き離しましたが、時すでに遅し。その日の夕方から息子は発熱してしまいました。潜伏期間のことを考えると、先ほど一緒に遊んでいた子から感染したわけではないと頭では理解しつつも、病院側が発熱した子を別室で待機させる措置をとってくれていたら……と複雑な気持ちでした。

息子は発熱して間もないため検査を受けられず、その日は息子を下の子から隔離して看病することにしました。

夜中に急変…救急車を呼ぶことに

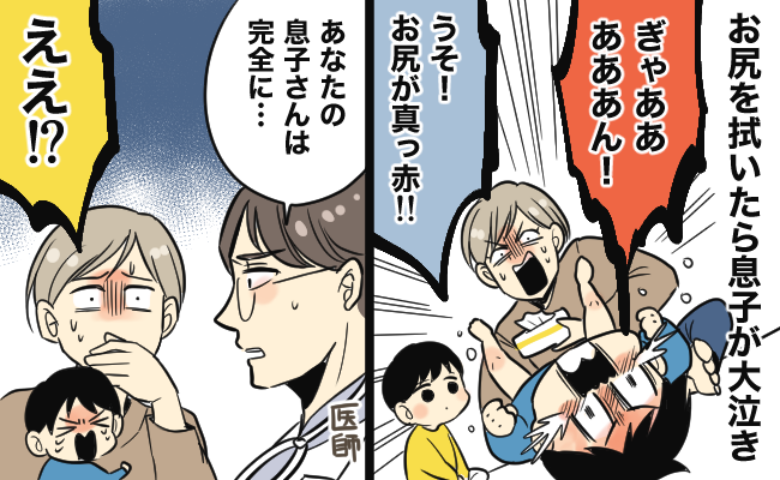

夜中、息子が寝ながら異様な動きをしていることに気づきました。「何だろう?」と不安に思っていると、その動きは激しくなっていき、「熱性けいれんかもしれない!」と私は一気に不安に……。

初めて目の当たりにしたわが子のけいれんに慌てながらも、#8000(子ども医療電話相談)に電話して相談してみました。すると、電話口の担当者から「けいれんなら救急車一択です!」と言われ、そのまま急いで救急車を呼び、総合病院へ向かったのです。

下の子を置いていくわけにもいかず、おんぶして一緒に救急車に乗せてもらいました。夫は仕事でほとんど家にいなかったので、基本的にワンオペ2児育児で大変でしたが、そのうえ熱性けいれんまで経験するとは思ってもみませんでした。

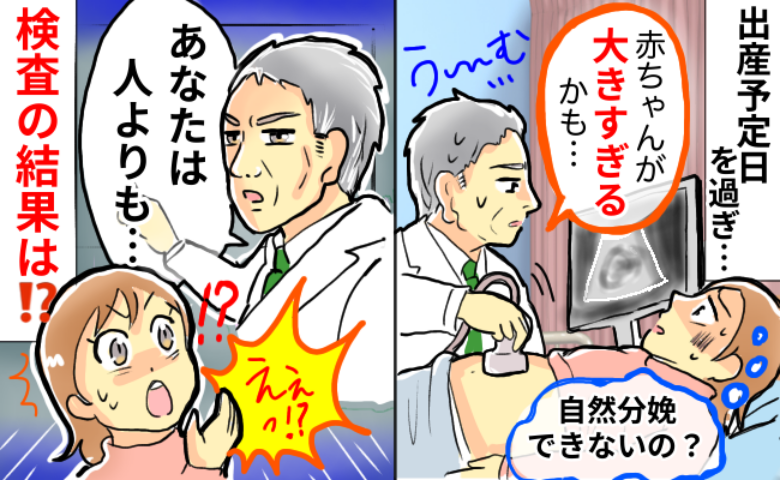

インフルエンザや熱性けいれん自体は珍しいものではありませんが、重症化してしまったことについては思い当たる点が……。当時2歳の息子は自宅保育だったため、小児科の先生から「自宅保育なら感染リスクは低いので、インフルエンザの予防接種は幼稚園入園後でも大丈夫」と言われ、予防接種を受けていませんでした。また初めての罹患だったことも、症状が重くなった一因かもしれません。

今回の経験を通して、「自宅保育でも感染リスクはある」「予防接種は受けられるときに受けておくことが大切」と強く実感しました。息子の苦しむ姿を見た時間はつらいものでしたが、母親として大きな教訓を得た出来事でもありました。

◇ ◇ ◇

熱性けいれんは、生後6カ月〜5歳ごろの子どもに多く見られるけいれんで、38度以上の発熱にともなって起こります。多くは数十秒以内におさまりますが、1分以上続く場合もあり、初めて目の当たりにすると大きな不安を感じるものです。

けいれん時は慌てず、以下のように対応しましょう。

1)衣服(特に首元)をゆるめる

2)横向きに寝かせる

3)嘔吐時は顔を横に向け、吐物が喉に詰まらないように拭き取る

※口の中に指やタオルを入れない

4)体温やけいれんの持続時間などを記録する

※可能であれば動画を撮ると医師の診断に役立つことも

大声で名前を呼んだり、体を揺さぶるなどの強い刺激は避けてください。刺激によりけいれんが長引く可能性があります。落ち着いて、そばで見守ることが大切です。

また、けいれんが5分以上続く、反応がない、顔色や呼吸がおかしいといった様子が見られたら、迷わず救急車を呼びましょう。

感染症や発熱のリスクは、自宅保育中であってもゼロではありません。インフルエンザの予防接種は生後6カ月から接種でき、厚生労働省は毎年の接種を推奨しています。流行状況や生活環境に応じて、かかりつけ医と相談しながら早めの対策をしておくと安心です。

※本記事の内容は、必ずしもすべての状況にあてはまるとは限りません。必要に応じて医師や専門家に相談するなど、ご自身の責任と判断によって適切なご対応をお願いいたします。

著者:いちのせはち/30代女性・フリーランス。2016年生まれの男の子と、2017年生まれの女の子を育てるシングルマザー。

息子は発達障害・軽度知的障害あり、公立小学校の通常学級に在籍中。「子ども発達障がい支援アドバイザー」の資格を取得し、子どものサポートのため会社員を辞めフリーランスに転身。バイリンガル育児にも取り組んでいる。日々の癒やしはK-POPアイドル!

イラスト:キヨ

※ベビーカレンダーが独自に実施したアンケートで集めた読者様の体験談をもとに記事化しています(回答時期:2025年9月)