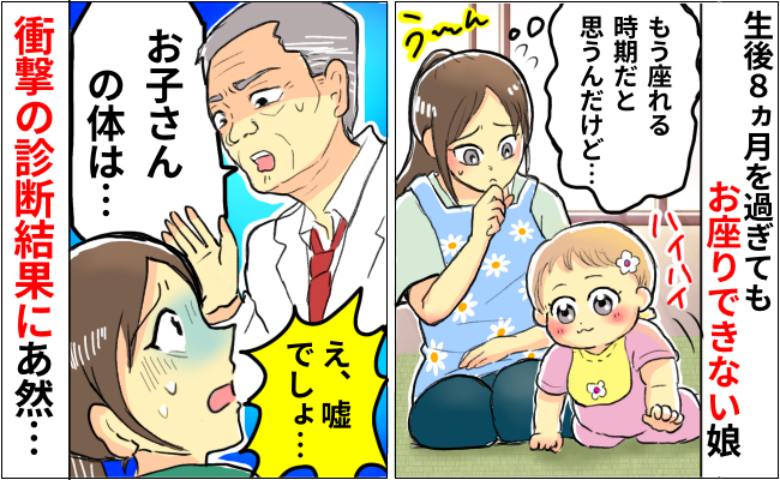

う、嘘でしょ!?

娘が生後8カ月のころのお話です。日ごろから上の子の公園遊びの付き添いで、ベビーカーや抱っこ紐で移動することが多く、あまり遊び相手をしてあげられていませんでした。

首すわりや寝返りは順調だったものの、生後8カ月を過ぎても、おすわりをしないことが少し気がかりだった私。健診の際に診察してもらおうと、質問欄へ記入して小児科医に相談したところ、「骨盤や腰に異常はありませんね。おそらくお子さんのやる気次第です。まだ座る気がないんでしょうねぇ」とのこと。

予想外の診断結果に、思わず驚愕してしまいました。その診断結果を知ってか知らずか、健診の3日後にはちょこんと座って見せてくれて、一安心。

ほかのお子さんや兄弟と比べて不安になっても仕方ない! いつの間にか知らないうちに子どもは成長していて、ある日突然、いろいろなことが出来るようになるのだなぁと実感。無理に何かをさせようとせず、子どものそれぞれのペースで見守るのも大切だと感じました。

◇ ◇ ◇

おすわりの姿勢では今までと違う景色が見えるため、赤ちゃんが景色に興味を持っておすわりを頑張ろうとします。今回は、おすわりができるようになる前に、ママさんが抱っこしてあげたり、公園へ連れて行ってあげたりと、ハイハイの姿勢では見えないさまざまな景色を見せてあげていたことで、おすわりしなくても十分楽しめていたのかもしれませんね。

赤ちゃんは大体、生後6~7カ月ごろから誰かが支えてあげるとおすわりができるようになることが多いようです。そして、生後7~8カ月ごろになるとひとりでおすわりできるように。しかし、もちろん個人差があります。「おすわりが遅いな……」と感じたら、練習でおすわりを促してあげるとよいでしょう。

■おすわりの練習方法

①赤ちゃんをおすわりの姿勢にします。その際、赤ちゃんの腰のあたりをしっかりと支えるようにしましょう。

②より赤ちゃんを安定させたいときは、自分の両膝で赤ちゃんの腰を挟みましょう。

③慣れてきたら、うつ伏せでは見えないけれど、おすわりでは見える場所におもちゃを置いてみて、赤ちゃんに発見させます。

しかし、かんしゃくを起こすくらい嫌がったり、どこか痛がったりしているようであれば、無理せずに一旦おすわりの練習は中止しましょう。

もし生後8カ月を過ぎてもおすわりしない場合は、小児科医に相談してみてくださいね。

著者:秋田かなめ/女性・主婦。中学生と高校生の子どもを育てる母。専業主婦でお小遣い稼ぎにポスティングをしている。

イラスト:森田家

※ベビーカレンダーが独自に実施したアンケートで集めた読者様の体験談をもとに記事化しています