夫に説明すると「もし大きな異常が見つかった場合、どうしたい?」と聞かれます。夫の言葉が胸に刺さりながらも、かばのきさんは、「産めない。私には育てられる自信がない」と素直な気持ちを吐露。

そして、迎えた初期胎児ドックの結果、かばのきさんは医師から『13トリソミー』あるいは『21トリソミー』の可能性を指摘され、より正確な診断が可能な絨毛検査(じゅうもうけんさ)を強く勧められます。

帰宅後、夫婦で話し合うかばのきさん。再度、夫に「どうしたい?」と聞かれ、深く悩みます。考えに考え、「もし検査結果が陽性だったら、私はこの子を諦めたい」と決断。

そして検査当日、絨毛検査前のエコー検査で、おなかの赤ちゃんの心拍が停止していることを知らされます。

※初期胎児ドック…胎児に染色体異常の可能性やその他の身体的疾患がないか調べるためのより精密な超音波検査。

※絨毛検査…胎盤の一部である絨毛を採取して、胎児の染色体や遺伝子の状態を調べる検査。

※不妊治療、死産についての表現があります。苦手な方は閲覧をお控えください。また、医療行為や症状については専門家にお尋ねください。

やり場のない気持ちを抱えて

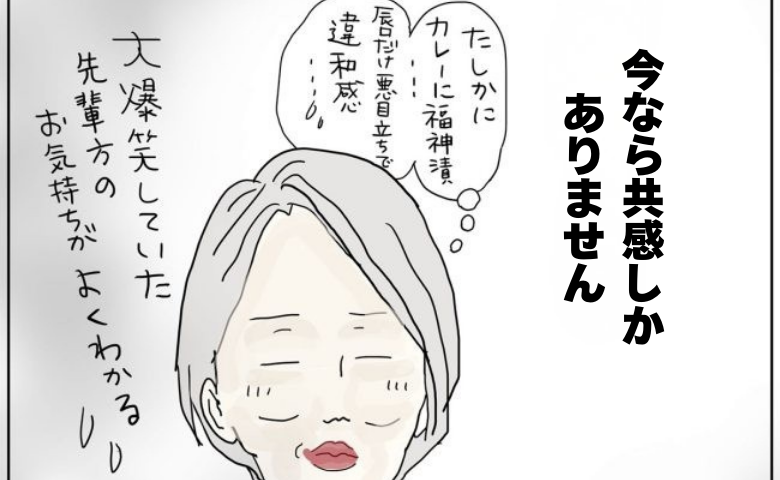

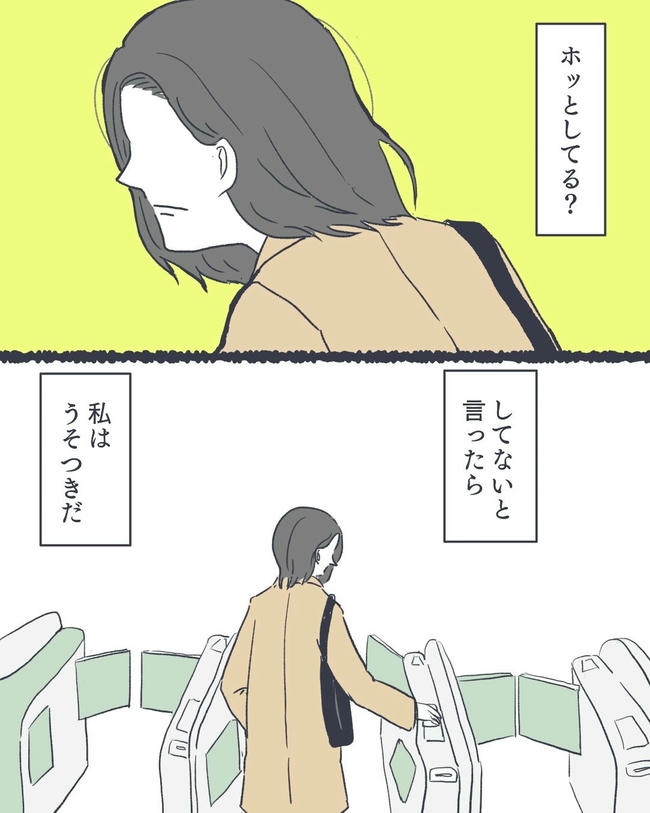

赤ちゃんが亡くなっているという現実に「ホッとしている」「悲しい」そんな気持ちの狭間で揺れるかばのきさん。

「悲しみに浸るのはムシが良すぎるんじゃないか」

そう思いつつも、悲しみが胸の奥から込み上げます。

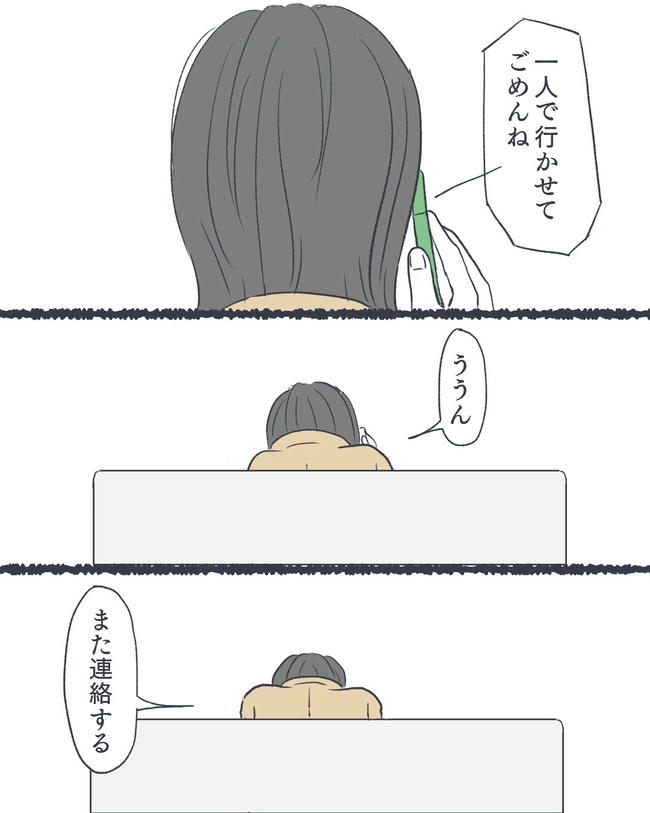

そのあと、夫に伝えるとすぐに電話をしてきてくれました。

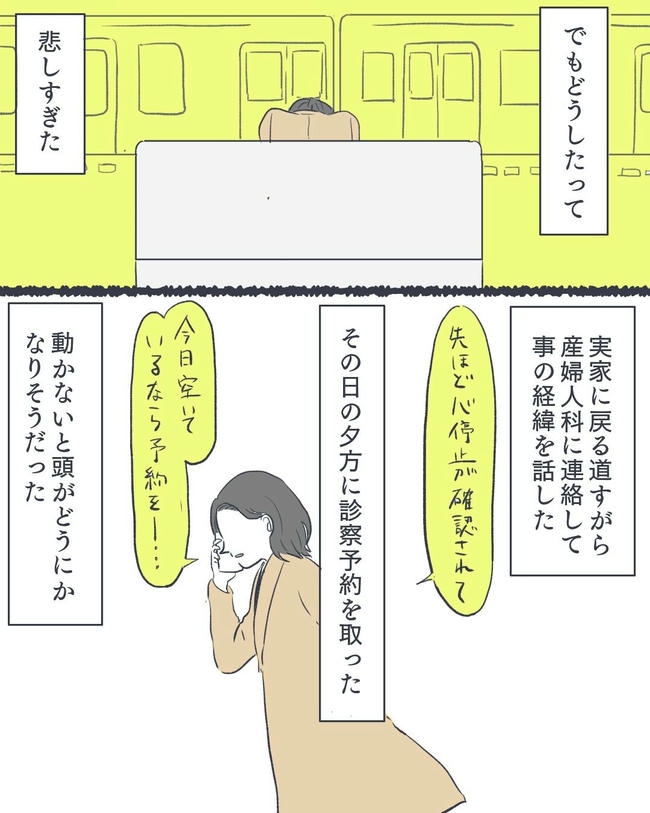

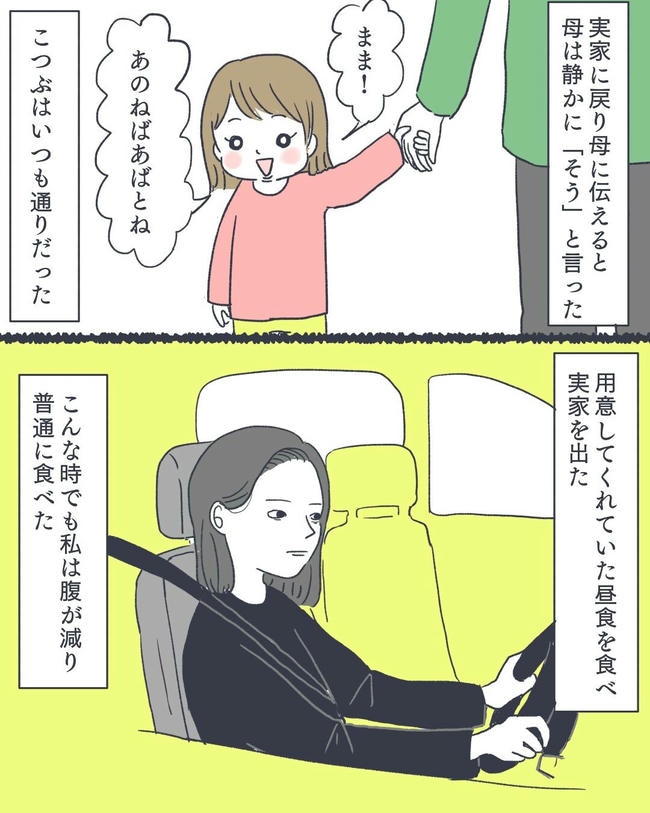

産婦人科に連絡して診察予約を入れ、娘を預けている実家へと向かいます。

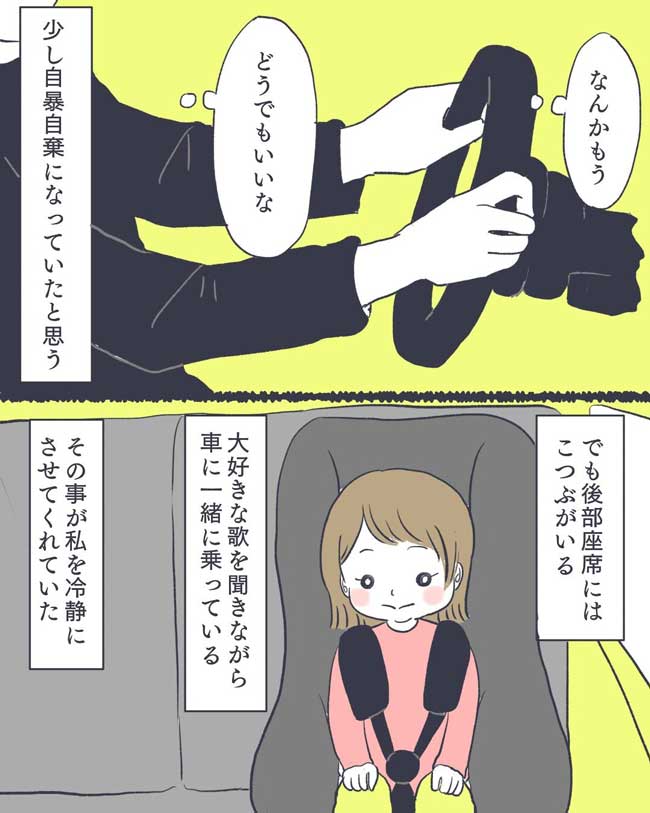

おなかの赤ちゃんが亡くなるという信じがたいショックな出来事のあとでも、何もしらない幼い娘と帰宅する「日常」が、自暴自棄になってしまっていたかばのきさんを冷静にさせてくれたのでした。

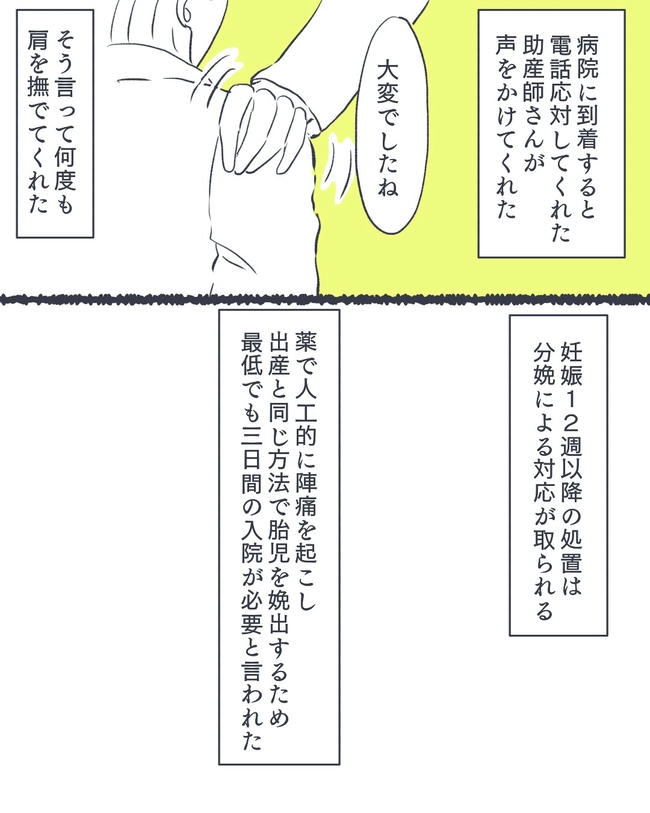

▼「ホッとしている」「悲しい」この2つの気持ちは、どちらもかばのきさんの正直な気持ちで、押さえこむ必要はないはず。こんなとき、あれこれ質問することなくそっとしてくれた母親や、やさしく寄り添ってくれる助産師さんの存在はありがたかったことでしょう。いつもと変わらないこつぶちゃんの存在にも支えられたかもしれませんね。

目まぐるしい日々を過ごしたかばのきさんには、入院までの6日間、とにかく穏やかな気持ちで過ごしてほしいですね。

※胎児の死亡など、精神的に大きな衝撃を伴う可能性のある告知を受ける際には、できるだけご家族(特に配偶者)と一緒にお話を聞くことが推奨されます。 ご本人の心理的な負担を軽減し、医師の説明内容を共有・理解するうえでも、ご家族の付き添いは大切な支えとなります。

※本記事の内容は、必ずしもすべての状況にあてはまるとは限りません。必要に応じて医師や専門家に相談するなど、ご自身の責任と判断によって適切なご対応をお願いいたします。

かばのきさんのマンガは、このほかにもブログで更新されています。ぜひチェックしてみてくださいね。

かばのき

かばのき