出産を楽しみにしてくれていた元同僚の来訪

双子を出産したあと、元同僚のAさんから「早く会いたい!」とうれしい連絡をもらいました。双子が生後4カ月になったころ、Aさんがわが家に遊びに来てくれることになり、私も久しぶりに会えるのを心待ちにし、張り切って準備をしていました。

当日、初めて対面した双子にAさんは「うわぁ、かわいい! 赤ちゃんが2人並んでるなんて、尊すぎる!」と笑顔で抱っこしてくれて、私も温かい気持ちに。仲のよかったAさんにわが子を抱っこしてもらえるのが、純粋にうれしかったのです。

娘の様子を見て思いがけない言葉

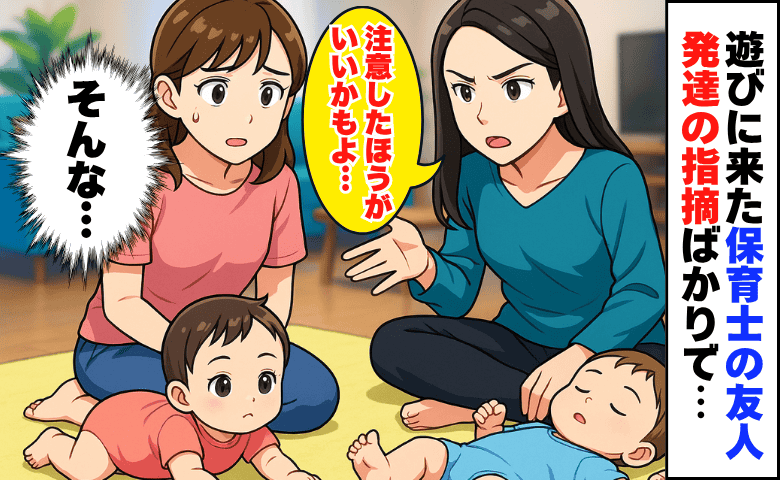

ところが、まだ首のすわりが不安定だった娘が、うつ伏せになってすぐに疲れ、顔を横に倒してしまったときのこと。その様子を見たAさんが放った言葉に、私はドキッとさせられました。

「娘ちゃん、首のすわりが遅いんだね。気にならない?」

私はそれまで特に気にしていなかったので、「え、そうなのかな……」と急に不安になり、胸の中にざわざわとした気持ちが広がっていきました。

さらに息子への指摘も。戸惑った私は…

さらに、息子が床で仰向けになりながら「あうあう」と喃語を発し、舌をぺろぺろと出していたときのこと。Aさんはふとこう言いました。

「舌がよく出てる子って、ちょっと注意したほうがいいかもよ」

意味がわからず「どうしてそう思うの?」と尋ねると、Aさんは「私のクラスに、ずっと舌を出してる子がいるんだけど、その子はちょっとグレーゾーンなんだよね」と言うのです。

「その子っていくつなの?」と聞くと、「5歳クラスだよ」とのこと。0歳の息子と、5歳の子を同じ目線で比べられたことに、私はなんとも言えないモヤモヤを感じました。

その後は楽しく歓談し、Aさんは2時間ほどで帰宅。けれど心の中のモヤモヤは晴れず、夜になって夫に気持ちを打ち明けました。すると夫は、「その人の価値観で勝手に決めつけるなんて、おかしいよ。自分の子どものことは、親が一番よくわかってる。たとえ何かあったとしても、Aさんに言われる筋合いはないよね」と言ってくれたのです。

その言葉を聞いた瞬間、心がふっと軽くなり、必要以上に不安になる必要はないのだと、前向きな気持ちを取り戻すことができました。そして私は、Aさんのように人の不安をあおるような発言はしないように気をつけようと心に決めました。

◇ ◇ ◇

赤ちゃんの発達には個人差があります。首のすわりは早い子の場合、生後2カ月から兆候が表れ、生後3カ月くらいに首のすわりが認められることもありますが、発育がゆっくりな場合、生後6カ月くらいになるケースもあります。

厚生労働省によると、生後4カ月以上、5カ月未満の赤ちゃんの90%以上に首のすわりが見られるとされており、生後4カ月ごろが一般的な目安とされています。

また、舌を出す動きも乳児期の赤ちゃんの成長過程で自然に起こることで、これだけで発達に問題があるとは限りません。

発達について気になることがある場合は、月齢や成長の様子をふまえて、医師や専門機関に相談しながら確認していくことが大切です。周囲の不安をあおるような言葉に過敏になりすぎず、心配なことがあれば、乳幼児健診や保健センター、小児科など信頼できる場所で専門家に相談してみましょう。

※本記事の内容は、必ずしもすべての状況にあてはまるとは限りません。必要に応じて医師や専門家に相談するなど、ご自身の責任と判断によって適切なご対応をお願いいたします。

著者:野中 まゆ/30代女性。2022年生まれの男女双子の母。13年保育士として勤務。出産を機に退職し、現在は保育士経験や自身の子育て体験をもとに、在宅で執筆業務をおこなっている。

※ベビーカレンダーが独自に実施したアンケートで集めた読者様の体験談をもとに記事化しています(回答時期:2025年8月)

※AI生成画像を使用しています