赤ちゃんを触ろうとする家族にイライラ

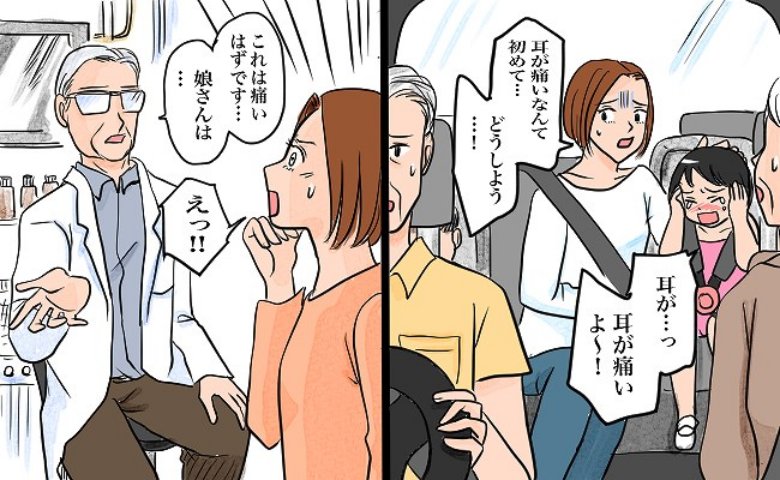

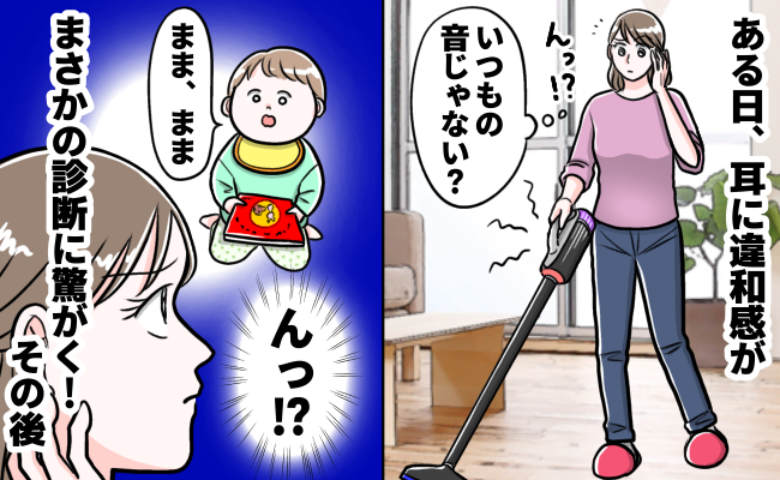

私は里帰り出産をしたので、産後そばにいたのは実の両親だけ。そのとき、両親や親戚、自分の友人に赤ちゃんを抱いてもらうのは平気でした。しかし、夫の元へ帰ってから夫や義母、夫側の親戚に赤ちゃんを抱っこされるのが嫌で、触られている間はずっと不安でイライラするようになっていたのです。

私のイライラのせいで、夫とは夫婦ゲンカが絶えなくなり、義母ともギクシャクするようになり、とても悩みました。

家族会議になり、専門家へ相談

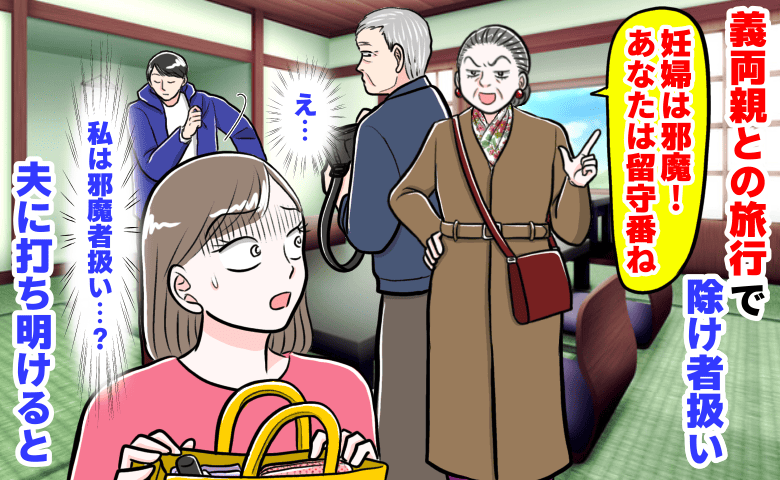

私は自分でもコントロールできない感情に翻弄(ほんろう)されていました。そして、産後半年を過ぎたころ、赤ちゃんをあまり触らせない私に対して、義母が怒り心頭であると夫から聞かされたのです。

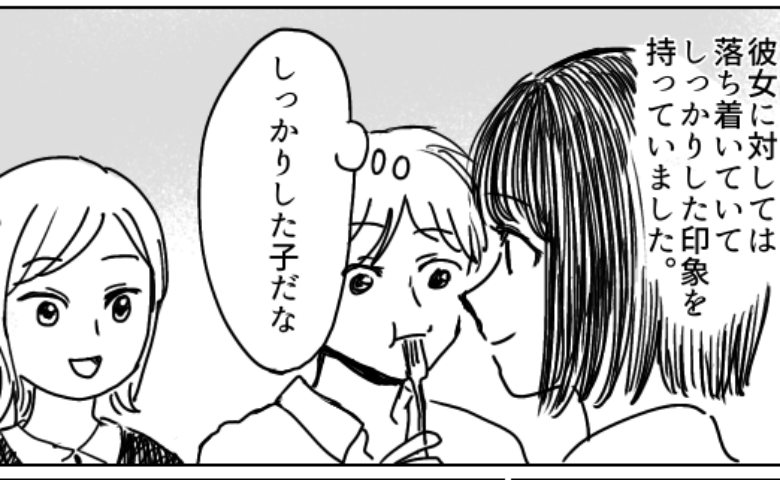

私は離婚も覚悟し、夫や夫の家族に今の精神状態を話しました。すると、激怒されるどころか私の心配をしてくれて、「産後うつかもしれないから、専門家のカウンセリングを受けてはどうか」とすすめられたので、受診することにしました。

周囲の理解と、時間の経過で自然と改善へ

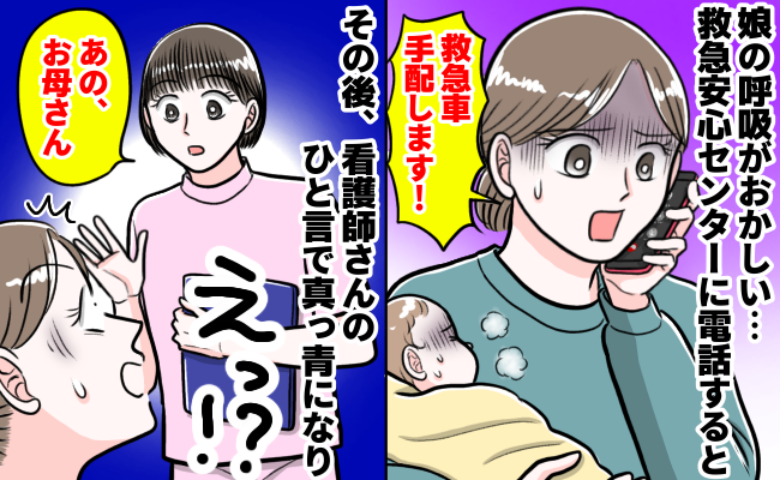

医師からは、「産後の女性が情緒不安定になることは珍しくない」と言われました。よくあることと聞いて安堵し、ガルガル期を乗り越えるために身内や周囲に知ってもらい、見守ってもらうようお願いしました。

産後1年以内に良くならなければ再診と言われましたが、赤ちゃんが生後9カ月になったころから後追いが激しくなり、赤ちゃんはママである私を認識できているんだとわかると、イライラが徐々に消えていきました。

当初、夫や周囲に対する態度が攻撃的なのは、私の性格の問題かと誤解されました。専門家に相談したことで、ガルガル期の状態を客観的に知ることができ、周囲への説明にも役立ったと思います。

※本記事の内容は、必ずしもすべての状況にあてはまるとは限りません。必要に応じて医師や専門家に相談するなど、ご自身の責任と判断によって適切なご対応をお願いいたします。

先輩ママの体験談、いかがでしたか?「共感した」「私の場合はこうだった」など、ぜひベビーカレンダーサイトのコメント欄にご感想をお寄せください。また、ベビーカレンダーでは皆さんから募集した体験談を記事でご紹介させていただくことも。ベビーカレンダーに会員登録すると届くメルマガから、皆さんのオリジナル体験談をご応募ください。

イラスト/imasaku

監修/助産師 松田玲子

著者:佐藤あおい

海外在住の一児の母。主に妊娠・出産・海外子育てなどのジャンルで、自身の経験を元にライターとして活動中。