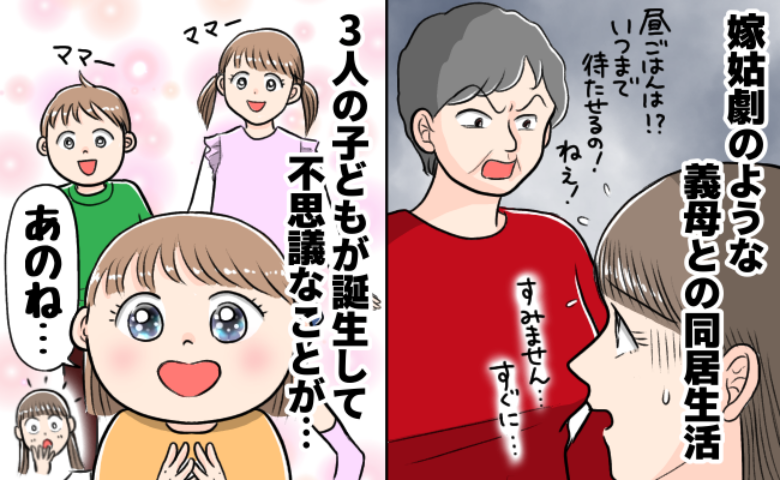

唯一の共通点は子ども

それでも、私と義母は子ども(義母にとっては孫)が大切だという認識は一致していました。何かトラブルが起きたときに「子どもの負担が少なくてすむ方法は何か」といった視点から解決策を考えることも多々。例えば義母が夕食の準備をしてくれる日。義母の昼間のスケジュールの都合で夕食の時間が遅くなることがありました。

しかしそうすると、おなかがすき過ぎた子どもは機嫌が悪くなる、食事もスムーズに進まない、寝る時間も遅くなる、ということが起こるのです。そこで義母は自ら夕食開始の時間を固定し、逆算して1日のスケジュールを組むようにしてくれました。

3年経って体制が整いました

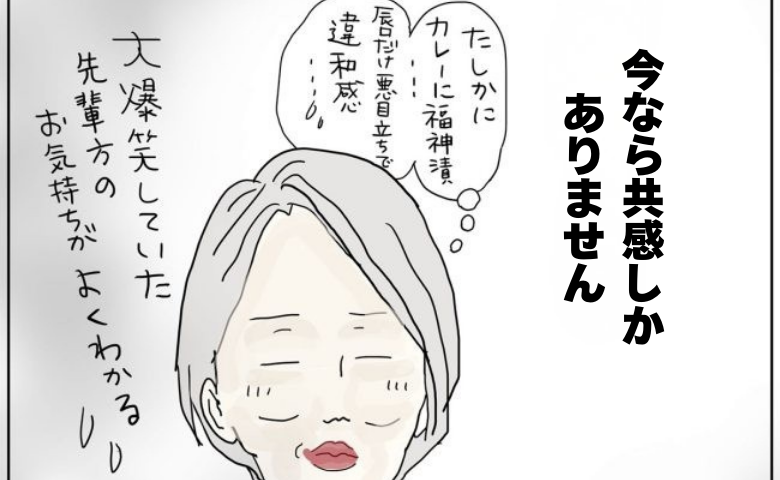

同居生活が3年になるころにはだいぶ体制が整いました。家事の役割分担や平日のタイムテーブル、休日のスケジュールの調整など。また毎日顔を合わせ、言葉を交わしていくうちにお互い親しみや好感、信頼感が増してきているようにも感じています。

まだまだ手がかかる子ども中心の生活ではありますが、それぞれが役割を果たして、どうしたい、どうしてほしいかをはっきりと言葉にしてコミュニケーションをとるというわが家のスタイルが確立されています。これから家族が歳を重ね、社会も変化していくと思いますが、わが家もそれに合わせて変化し続けていけそうです。

同居を続けて思うのは、歳を重ねた義母を近くで見られる安心感、家事を分担できるラクさ、子育てに関わってもらえるありがたさです。「同居」というとナーバスなイメージがつきまといますが、良いこともいっぱいあると私は感じています。

【★GW限定★】アンケートに答えるだけ!

▶︎▶︎▶︎抽選でアマギフ1000円分が当たる!『推しマンガアンケート』実施中!

ベビーカレンダーではGW期間中、『べビカレマンガフェス』を開催中!

そこで今回、ベビーカレンダーで配信したマンガ記事のなかから、4/28(日)〜5/12(日)の間でみんなの「推しマンガ」を大調査! なんと抽選で30名様にAmazonギフト券1000円分が当たります! ぜひご応募してみてくださいね♪

著者:小原水月

1児の母。管理栄養士免許取得。「健康が人生をわくわくさせる」をモットーに食と健康の分野でライターとして活動中。高齢出産後、生まれ育った都心を離れ夫の実家がある地方都市へ移住。義母と同居。

付き合うときに親も見たほうがいいよ