年齢、仕事、体力、経済力―――。子どもを産み育てることへの希望と不安は紙一重です。立ちはだかるさまざまな現実。そして「もう一人産みたい」と願う気持ち。第2子、第3子を考えたとき、揺れる気持ちにさいなまれる女性は少なくありません。

不妊治療で得られた複数の受精卵(胚、以下同)を凍結保存している場合はなおさらです。既に存在している受精卵をどうすべきか。きょうだいをつくるために、子宮に迎え入れるのか。 病院やクリニックに凍結保存の延長をお願いするのか、しないのか。多くは夫婦の判断に委ねられます。

悩んだ末、凍結していた3つ目の受精卵を体に戻さないことを決断した女性の物語です。ケース4、松本あゆみさん(39・仮名)の場合。

16人に1人が体外受精で授かる命、第2子以降のために凍結保存も可能

卵子を一度体の外に取り出し、医療の手助けによって体外で受精させる体外受精。生殖医療の進歩により体外受精を行う不妊治療(ART=高度生殖補助医療)で、毎年多くの命が授かっている。

日本産科婦人科学会のまとめによると、2018年にARTで誕生した子どもの数は、過去最多の約5万7千人だった(注1)。この年に生まれた子どもの16人に1人が体外受精によって生まれたことになる。

1回の採卵で採取した複数の受精卵で兄弟姉妹を作ることも考えられる。凍結された受精卵は、夫婦が希望すると1年保存され、1年ごとに更新を確認される。つまり、保存を延長するかしないかは、夫婦の判断ということにもなる。

家を継ぐため夫を養子に 「授かることは当たり前だと思ってた」

現在、4歳と1歳の2児の母である松本あゆみさん(39・仮名)は、いったん凍結した受精卵で2人の子どもを授かった。

25歳で3つ年上の夫と結婚。周囲より結婚は早く、「いつか授かるよ」と夫婦2人で気ままな新婚時代を過ごした。ただ、あゆみさんの実家は江戸時代から続く旧家。名を継ぐために夫を養子に迎え入れたこともあり、子どもを産むことは“当たり前”と考え、子どもが生まれたら実家の両親と同居するつもりだった。

「子どもは好きだし、お墓を守らなきゃいけないし、子どもがいない人生はまったく想定していませんでした。20代後半には自然妊娠するだろうと思っていましたから、“不妊”という言葉すら意識したことはありませんでした」とあゆみさんは振り返る。

健康なのに薬? 抵抗を感じて不妊治療を中断

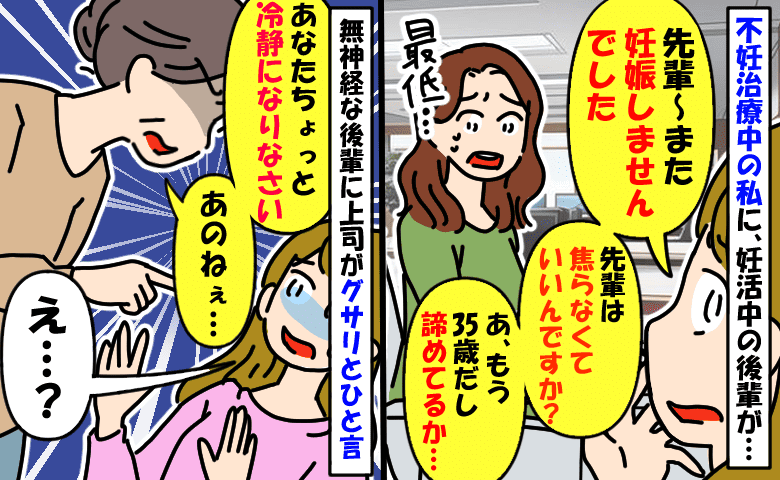

ところが現実は違った。授からないまま時は過ぎ、気付けばもう30代に。自分より後に結婚した同僚は、既に育休から戻って来ていた。妹は2人の母親に。まるで自分だけ時が止まっているようだった。

「誰よりも早かったはずなのに……」

自然妊娠を望んでから数年経っていたが、毎月生理はやって来た。

誰よりも心配してくれたのは、実家の母だった。何でも正直に話せる親子関係なので、子どもが授からないことは伝えていた。「不妊治療」という未知の世界へのきっかけをくれたのも、母だった。

「一度受診してみたら?」

31歳のとき、母に促され近くの産婦人科クリニックへ。検査の結果、あゆみさんの体に特に異常はなかった。ほっとした。でも、「とりあえず薬を飲んでください」と排卵誘発剤とホルモンの内服薬を処方された。

「え?薬?って抵抗がありました。特に問題はないって言われたのにって。母も薬飲んでまで頑張らなくてもいんじゃない?って言ってくれて。そこで通うのをやめちゃったんです」とあゆみさんは悔いる。

(注1)参照/日本産科婦人科学会雑誌第72巻第10号 表11 治療法別出生児数および累積出生児数 2018年

次回、不妊治療専門クリニックに通うことを決意したあゆみさん。しかし、思いもよらない事実が発覚することに……!