.jpg)

「赤ちゃんを産みたい」と思える情報を届けたい。ベビーカレンダーは「べビカレ特集」として、妊娠、出産、子育てなどママたちを取り巻く現状やさまざまな課題を問題提起し、取り上げています。今回は「不妊治療」について。仕事と不妊治療の両立が難しい現代の「不妊治療への理解」について考えます。

「不妊」という問題を、夫婦どちらかが過剰に背負うのではなく、「夫婦2人の問題」ととらえ、不安や痛み、悲しみや希望を分かち合い、二人三脚で不妊治療を乗り越えた夫婦の物語、霧野志保さん(31・仮名)の場合、第3話です。

「もしかして着床出血?」気付いたのは夫だった

暑さも和らぎ、今度は排卵誘発剤の自己注射を加えた、人工授精にステップアップすることになった。

朝起きてすぐ、おなかや太腿に針を刺す。夫は注射のための準備や朝の家事を手伝い、「痛いよね」「ありがとうね」と寄り添った。痛みに耐えるたび、わが子への思いを新たに噛み締めた。

そろそろ生理だなと思ったころ、出血があった。でもどうもいつもと違う。だらだらと出血が1週間続いた。

「着床出血じゃない? 妊娠したんじゃない?」

と先に言ったのは夫のほうだった。

このころになると、夫も妊活に関する知識が増えていた。本やネットで勉強し、「着床出血」という現象まで知っていたのだ。

でも志保さんは半信半疑だった。前回の流産を思い出すと、自宅で妊娠検査薬を使う勇気は出ない。また守りきれないんじゃないかーー。怖くて自分では確かめられず、病院へ行った。

待望の妊娠! 無理解な女性管理職とも距離が置けるように

「おめでとう」

医師は、温かい微笑みとやさしい声で、確かにそう言った。

「宝物が宿ったとわかった瞬間でした。心配と不安はありましたが、何があっても守りたいという思いを強く持ちました」。

妊娠がわかったのは2020年の1月。折しも、新型コロナウイルスが国内に広がり始めたころだった。職場である学校は休校になり、仕事はリモート中心の勤務体制に。職場で大きなストレスを抱えていた志保さんにとって、ベストな環境で妊娠初期を過ごすことができた。

妊娠中の家事は夫が積極的にやってくれた。休校が明けても心療内科で書いてもらった診断書を理由に休みを継続し、そのまま産休に入った。

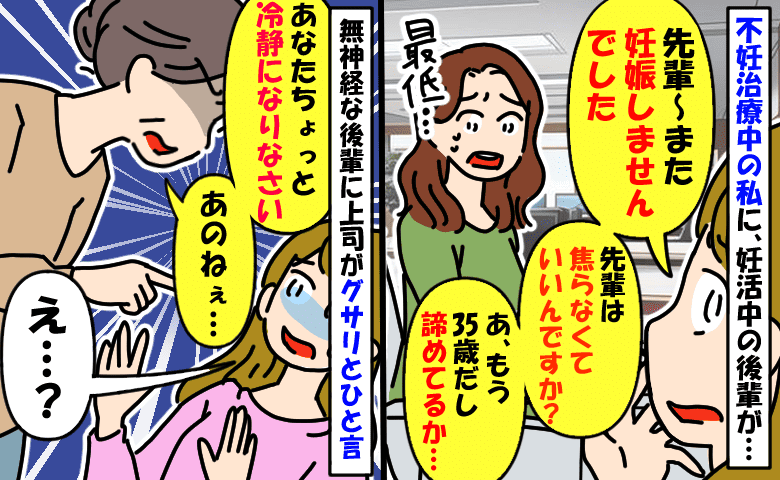

「もう職場への不信感は、たまりにたまっていました。女性の管理職に流産を報告した時、『私はちゃんと2人育てたわよ』と言われ、いざ産休に入ろうとすると『妊娠は病気じゃないんだから』と釘を刺されました。タイミングよく産休に入ることができ、私は子どもを守らなきゃと思っていましたけど、結局おなかの子どもに守ってもらい、助けられたんです」

切迫早産で入院するも無事に出産、「すべてが報われた」

産休直前の妊娠32週目。里帰り出産に備えて実家近くの産婦人科へ妊婦健診に行ったところ、切迫早産で即日入院に。コロナ禍で面会も許されず、ひとりで出産の日を迎えた。

陣痛の痛みは、わが子の存在の重さだと感じた。

「愛しいわが子をこの手に抱いたとき、すべてが報われたと思いました。この子のために強くあろうと思っていたけど、それは同時にこの子がいるからこそ強くなれるんだっていう確信に変わりました」

不妊治療を乗り越えるためには、支えとなる強い気持ちが大切

こうして無事に不妊治療を乗り越えた志保さん。「支えとなる強い気持ちが大切」と振り返る。

「子どもが欲しいという気持ちを夫婦で共有することが大切です。なかなかデリケートな問題で話しづらいですが、恥ずかしさを捨てて、これからどうしていきたいか、子どもができたらどう育てていくかを2人で話し合って支え合い、行動することが大切です。不妊治療はどこまでやるのか、というビジョンも必要です。不妊治療はひとりだけではできないですから」

さらに「職場や社会の厳しい目や無理解にも負けない力」も大事だと続ける。

「私の場合、妊活の後半は『夫が理解してくれるからいい』『子どもを大事にできればいい』『職場はもういいや』と割り切ったらラクになりました。

不妊治療に対する世間の理解はまだまだです。もしかすると、核家族化で“子どもは地域の宝”という意識が薄れているのかもしれません。補助金も制度もまだまだ足りないと思いました。

でもわが子を自分の手に抱く瞬間、何ものにも代えがたい感動を知ります。いろいろ困難はあるけれど、あきらめないことが肝心です」