こんにちは、保育士の中田馨です。食事や睡眠、遊びは、子どもにとってどれも大切なこと。生活リズムを整えるためにも、元気に一日を過ごすためにも欠かせないのが「睡眠」です。今回は、ご家庭と保育園の睡眠をテーマにお話しします。

睡眠が大切と言われる理由は?

大人にとっても大切な睡眠ですが、大切な理由は大きく分けて2つあります。

1.体を発達させる

寝ている間に成長ホルモンが分泌されるといいます。昼間にめいっぱい遊んで疲れた体を寝ることで十分に休ませましょう。

2.脳を発達させる

私たちの脳は、昼間の記憶を夜寝ている間に整理します。特に子どもは毎日新しい出会いや知識を得ています。脳を整理させるためにも長く睡眠をとるようにしましょう。

また、生まれたばかりの赤ちゃんは、昼夜関係なく寝て起きてを繰り返すのですが、生後3カ月ごろになると、夜は寝て、昼は活動するリズムが少しずつ現れてきます。ただこの睡眠のリズムは、放っておけば勝手にできるわけではなく、大人がある程度目安を決めて起こして、寝かしつけることが重要です。

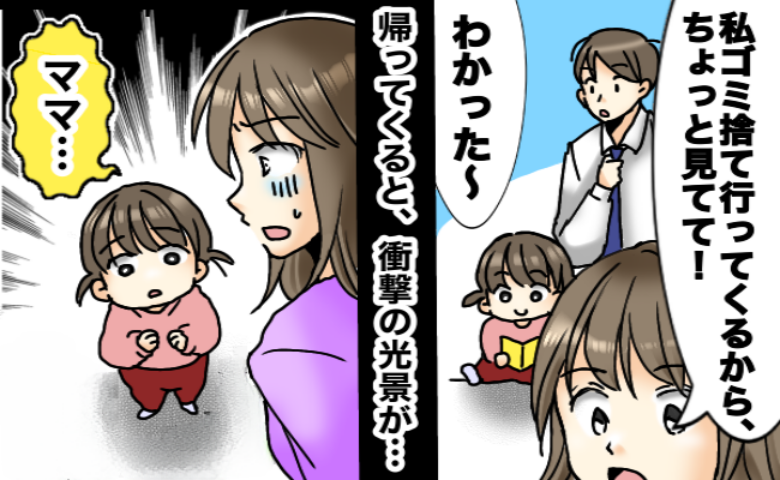

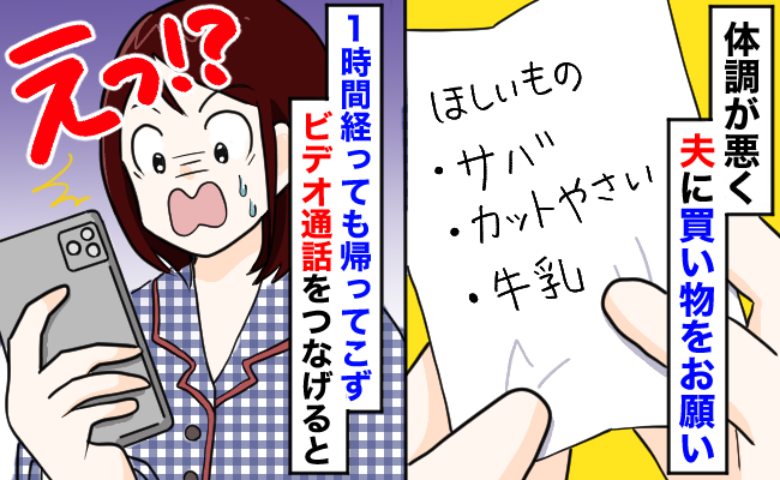

寝たまま保育園に登園する

以前、寝たまま登園してくる1歳半の園児がいました。起こしてもお友だちがそばで遊んでいても、全く起きようとしません。おうちの布団から保育園に連れてきますので、もちろん朝ご飯も食べていません。しばらくすると起きるのですが、睡眠を十分にとっているため、お友だちが眠たいときに元気に。そして、夕方のお迎え前に眠たくなり、おうちで夕寝をしてしまう、というサイクルになってしまいました。

生活リズムが気になることはもちろんですが、お友だちと過ごせるはずの時間がとても少なく、お友だちがいるからこそできる遊びの経験をさせてやれないことも気になりました。

この例は極端ですが、朝に活力がなく、ボーッとしている子には同じことが言えます。たとえば、寝不足だから「プール遊びをやめよう」「お散歩はやめよう」などの判断に至るからです。この際、私が助言させていただいたのは、「なるべく夕寝をさせないようにする。夕寝をしたとしても30分までにしてみる」ということでした。その結果、夕寝をしないことで、夜寝る時間が早くなり、朝も起きて登園できる日が多くなりました。

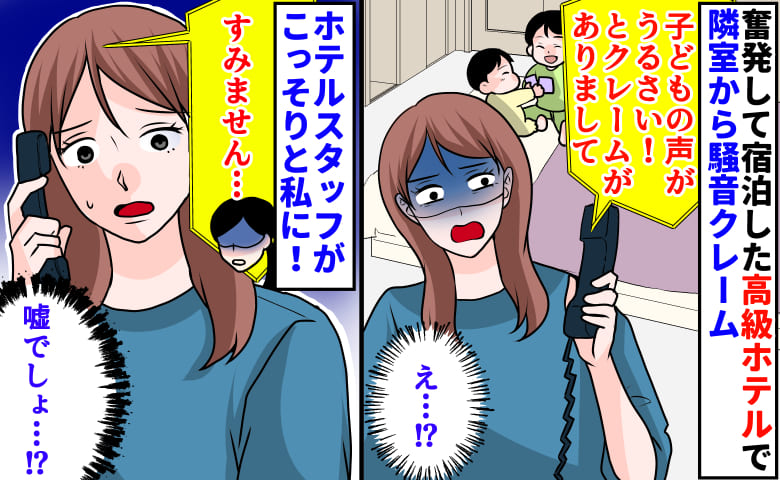

中高生の上の子に就寝時間を合わせている

特に中高生のきょうだいがいらっしゃるご家庭に多いのが、上の子の寝る時間に合わせていること。今、私も中高生の子どもがいますので、ここにもう1人赤ちゃんが生まれて、乳幼児がいることを想像するだけで「とっても難しいだろうな」と思います。

家族の睡眠時間は一番年齢の低い子に合わせることが基本にはなるのですが、きょうだいの年齢差があると、同じ生活リズムで過ごすことは正直無理です。ただ、ほんの少しきょうだいに協力をしてもらうことはできると思います。

たとえば、夜の9時になったらテレビやゲームはやめる、下の子が寝つくまでは静かに過ごすなどです。きょうだいに合わせて11時や12時まで乳幼児が起きているのは、よくありません。寝る環境をママ以外のご家族も協力できるよう、声かけしてみましょう。

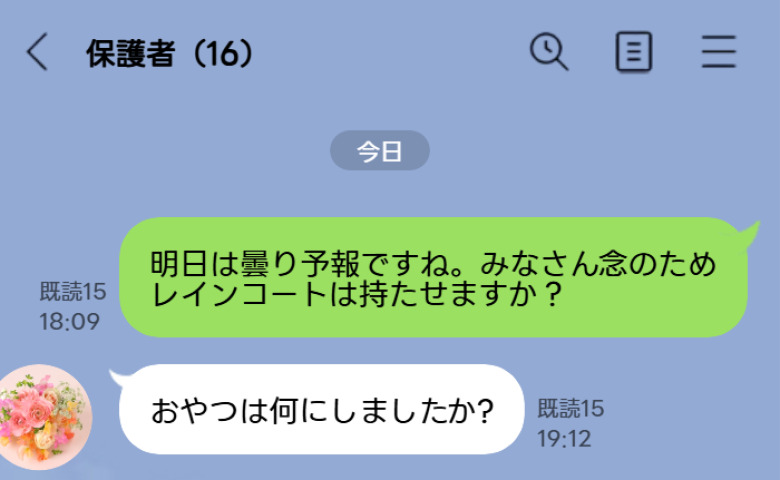

「昼寝をさせないでください」と言う

保護者の方にときどき「昼寝をさせないでください」と言われることがあります。なぜそんなことを言うのかというと、子どもが夜に寝ないからです。お昼寝の時間をなくして、夜に寝てもらうという計画ですね。

たしかにお昼寝の時間が長ければ、夜の睡眠に影響が起きます。ただ、乳幼児期はお昼寝して体を休ませることも大切なので、お昼寝をなくすことは難しいということも理解してもらえればと思います。また、保育所は集団生活ですので、ある程度の決まった時間にみんなで睡眠をとることで、子どもたちが落ち着いた環境で安全に過ごせます。

ただ、お昼寝を短くすることはある程度可能かと思います。たとえば、2時間寝ているのを1時間半にしてほしいなどは相談してみてもよいでしょう。

保育園で、元気に活動するためにも不可欠な睡眠です。早寝早起きをして元気に遊べる生活リズムをご家庭と保育園で協力し合いたいですね。

(実際、うちも20時に寝て貰ってる日ある)

中高生は部活やバイトがあるから無理だよね。

うちは旦那が20時~21時の帰宅の時は

子供ら寝るまで外に居て貰ったけど

中学生にそれは無理だろうし。

高校生ならギリギリの時間まで

バイトしてくれてたら大丈夫だろうけど。