夫の中で"空気"になっていた妻

30分経っても既読がつかず、私は保育園に連絡をして延長保育を頼みました。急いで仕事を終わらせ、子どもを迎えに行ってから家に帰ると、玄関には夫の靴が。「ただいま」と声をかけても、返事はありません。

冷蔵庫を開けると、用意していた夕飯は手つかずのまま残されていました。キッチンの流しにはカップ麺のゴミが放置されています。

「メッセージ見てくれた? 早く帰って来られたなら保育園のお迎えに行ってほしかったんだけど……」と夫に話しかけると、「今、大事なところだから!」と怒られてしまいました。

夫婦として長年連れ添うと、こんな感じになってしまうのかな、と私はため息をつきました。最近では話しかけても、スマホの画面から顔を上げてくれることさえしてくれません。

それでも私は夫に寄り添おうと、夫の好きなゲームを一緒にやってみたり、コラボカフェの情報を仕入れて誘ってみたりしたのですが、すべて不発でした。今は同じ空間にいるはずなのに、遠い存在に感じてしまいます。

すべてを終わらせた夫のひと言

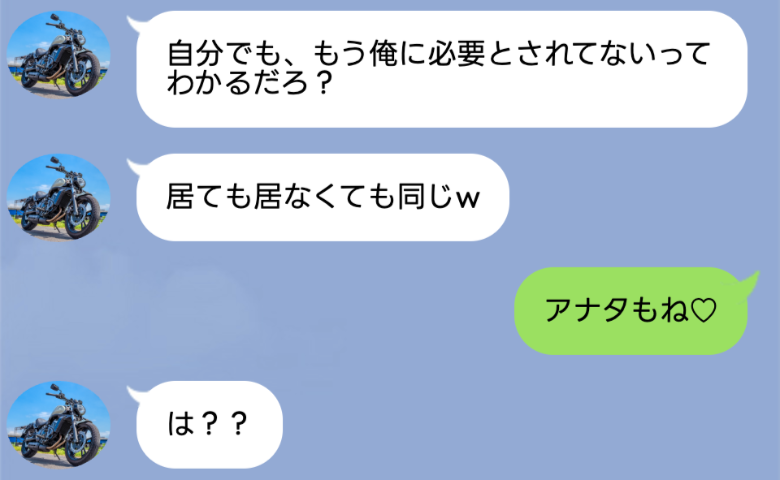

我慢の限界が近づいたある夜、夫に「最近、まるで空気みたいに扱われている気がするの。もう少し家族の時間を大事にできないかな?」と伝えてみました。

すると、夫はめんどくさそうに「じゃあもう、離婚しようよ。お前や子どもがいなくても、別に困らないし」と言ったのです。その瞬間、頭が真っ白になった私。子どもが小さい今は離婚したくありません。

その後、何度か話し合いの機会を設けようと思ったのですが、夫は応じてくれませんでした。そんな夫の態度を見て、次第に私の心は静かに折れたのです。

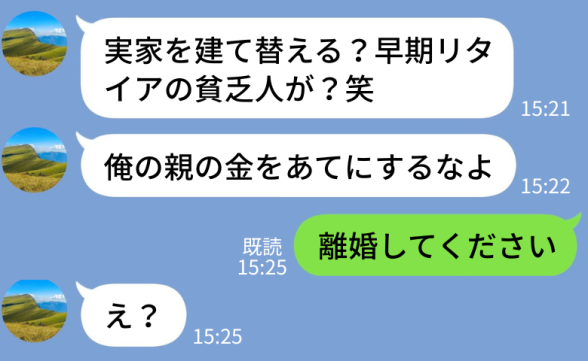

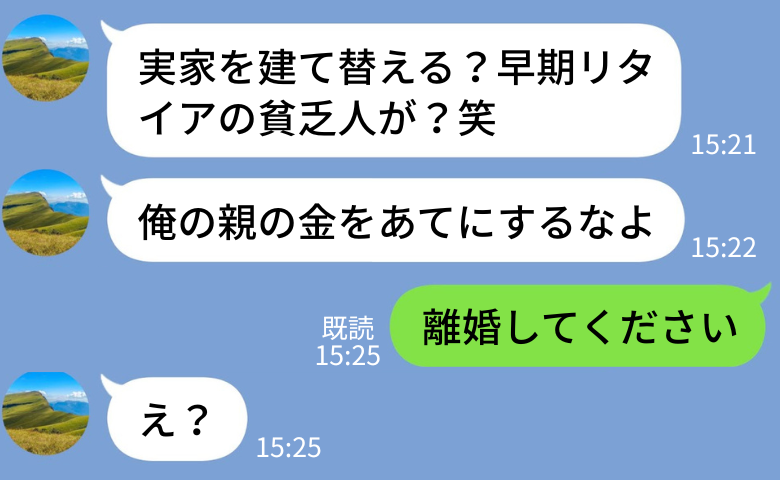

もちろん迷いはありましたが、それでもこれ以上この空気のような扱いに耐えるくらいなら……と、結論を出した私。すぐに離婚届をもらいに行き、夫に署名をもらいました。後日、自分も記入を済ませて役所に提出したのでした。

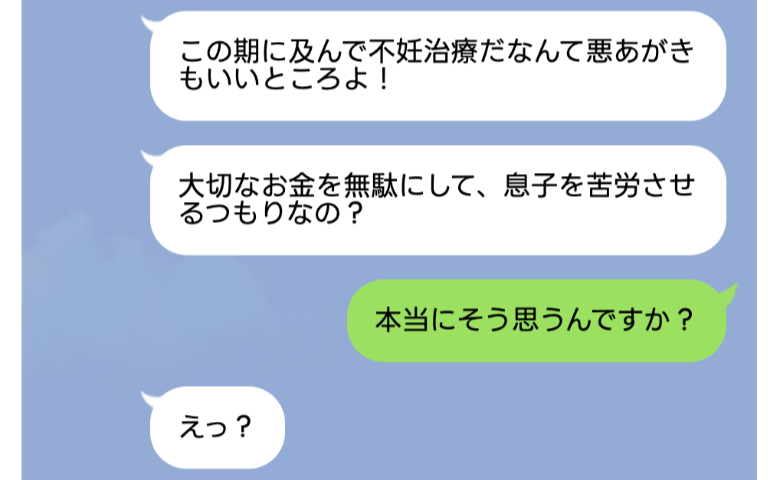

義母からの連絡

数日後、元義母から連絡がありました。元夫から離婚したと聞いたそう。私は、家での元夫の様子を話して聞かせました。

すると、元義母はため息をついて、「あの子、昔からそうなのよ。いつもスマホばっかりで、話しかけても上の空。まさか、あなたに対してもそんな態度を取っていたなんて……」悲しそうな様子。

元義母は、息子のおこないを詫び、これからも私や娘との交流を続けたいと言ってくれました。いつもやさしく接してくれる元義母や元義父が大好きだった私は「子どもを連れて必ず遊びに行きます」と約束して、電話を切りました。

生活が荒れ果てた元夫の末路

数カ月後、元夫から「戻ってきてくれないか?」と連絡が来ました。一応話を聞いてみると、私たちが出て行ってから元夫の生活は荒れに荒れてしまったそう。洗濯も掃除もしておらず、食事は出前とコンビニ頼み。

シャワーは浴びているようですが、よれよれしわしわのシャツを着て出社しているようで、会社でも距離を置かれていると感じているそうです。体調もイマイチなのに、誰も自分のことを気遣ってくれないと話します。

「誰にも見向きもされない気持ち、今になってようやくわかったよ……今まで空気扱いして悪かった、だからまた家族として、一緒に暮らしてくれ!」

しかし「いてもいなくても変わらない」なんてひどい言葉を言った元夫と、もう二度と夫婦に戻りたいなんて思えませんでした。そのくらい、私の心は傷ついていたのです。

「好きなだけゲームができる自由な生活が手に入ったんだから、存分に楽しんで。私たちは私たちで楽しく暮らすから!」と復縁を拒んだ私。「これからはもっとちゃんと家族に向き合うから!」と元夫と食い下がります。

私は元夫の言葉に返す気力もなく、きっぱり断って静かに電話を切りました。

懲りない夫

1年後、夏休みに私は子どもを連れて元義実家へ。元義母が「遊びにおいで」と誘ってくれたので、お盆休みの間中滞在することにしたのです。元夫は絶対に呼ばないと約束してくれたので、安心して遊びに行くことができました。

誰にも構われず、ひとり孤独に過ごしていた元夫も、お盆休みに実家に帰省し、母親に構われる毎日を過ごしたかったようですが、断られてしょんぼりしていたと聞いています。

元義母は「あんな息子でも親として最低限のサポートはするつもり。でも、何を聞いても反応が薄くて、どこからサポートしていいかもわからないのよね」とさみしそうに笑っていました。今回の件で反省したようですが、それでも自分の世話を焼いてくれるという確証がある母親には、私と同じような態度をとっているのでしょう。

失敗から学ばない夫には、残念な気持ちしかありません。

人は、そばにいる存在ほど当たり前になり、その思いや気遣いに気付きにくくなるものです。けれど、感謝の言葉や意思を伝え合うことは、関係を温め続けるための何よりの栄養。大切な人を“空気”にしてしまわないように、日々の小さなやり取りを大事にしていきたいですね。

【取材時期:2025年7月】

※本記事は、ベビーカレンダーに寄せられた体験談をもとに作成しています。取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。