歯周病と認知症の関係性

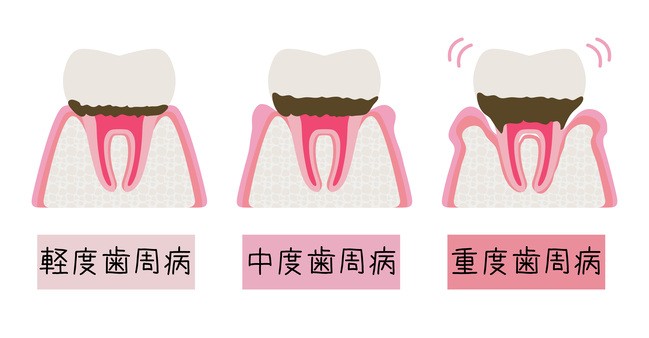

歯周病とは、歯周病菌によって歯を支える歯茎や骨が溶けてしまう病気のこと。歯磨きの磨き残しや糖分の過剰摂取によって蓄積したプラーク(歯垢)が、歯肉に炎症を引き起こすことで発症します。年齢とともに歯周病の罹患率は上昇するため、シニア世代は特に気をつけたい病気の1つです。

一方、認知症は脳の神経細胞が破壊されることにより、認知機能が低下し、日常生活に支障をきたす状態を指します。認知症の種類によって症状は異なりますが、最も有病率の高いアルツハイマー型認知症では、直前の出来事なのに記憶が丸ごと抜け落ちてしまう、日にちや時間がわからなくなる、などの症状が見られます。投薬治療や適切なケアを受ければ症状の進行を遅らせることができるものの、現在の医療では一度発症すると完治させることが難しい病気です。

そこで注目されているのが、オーラルケア。お口の健康を維持することが、認知症予防につながる可能性があると示唆されています。

歯科医が教える! 歯周病予防のための基本習慣

歯周病を招く最大の要因は、歯磨きの磨き残し。そのため、歯周病を予防するには正しいブラッシングの方法を知っておく必要があります。

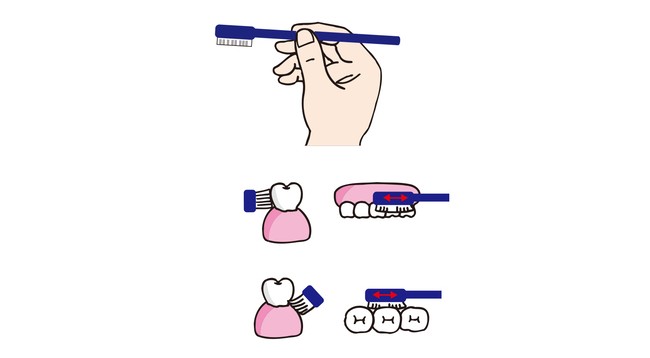

正しいブラッシングの方法

一般的には、歯ブラシを当てやすい奥歯の外側から磨くことが推奨されていますが、ブラッシングに正しい順番が決まっているわけではありません。

ただし、ランダムに磨くのではなく、順番を決めて磨くことが大切。スタートからゴールまで一筆書きのように磨くことで、磨き残しのリスクを減らせます。具体的には、以下のような順番でブラッシングするのがおすすめです。

①上の奥歯の外側→前歯の外側→反対側の奥歯の外側

②上の奥歯の内側→前歯の内側→反対側の奥歯の内側

③下の奥歯の外側→前歯の外側→反対側の奥歯の外側

④下の奥歯の内側→前歯の内側→反対側の奥歯の内側

⑤歯が噛み合う面の上側

⑥歯が噛み合う面の下側

なお、上下はどちらから磨いても問題ありません。自分にとって磨きやすいほう、または習慣になっているほうから磨いてください。ポイントは、1~2本の歯につき10~20回程度小刻みに歯ブラシを動かすこと。1日1回はしっかりと時間を確保し、3分ほどかけてていねいに磨きましょう。

歯周病予防を意識した磨き方のコツ

ていねいに磨いたつもりでも、歯ブラシがきちんと歯に当たっていなければ、きれいに汚れは落ちません。では、磨き残しを防ぐにはどうしたら良いのでしょうか? ここでは、歯周病予防に有効な磨き方のコツ5つを紹介します。

【ななめ磨き】

歯垢は、歯と歯茎の間にある歯周ポケットにたまります。そのため、歯周病を防ぐには、歯と歯茎の境目に対して歯ブラシの毛先を斜め45度の角度で当て、歯周ポケットの汚れをかき出すように、小刻みにブラシを動かしましょう。

特に、口を「イー」と横に広げたときに、唇で隠れている部分は磨き残しが多い傾向にあります。磨きにくい部分ではありますが、歯ブラシが斜めに当たるよう意識して磨くことで、効率的に歯垢を除去できます。

【口を大きく開け過ぎない】

奥歯を磨くときに口を大きく開け過ぎないのも重要なポイント。口を大きく開けると磨きやすそうに思えますが、頬が引っ張られることでかえって歯ブラシが奥まで届きにくくなってしまいます。奥歯までしっかりと磨くためには、頬が引っ張られ過ぎない程度に口を開け、歯ブラシが入りやすいスペースをつくるのがコツです。

【力をかけ過ぎない】

強い力で磨けば、汚れが取れるわけではありません。むしろ力をかけるほど、歯茎を傷つけるリスクが高まります。イメージとしては、テレビやエアコンのボタンを押すくらいの軽い力で十分です。

もし、力の制御が難しい場合は、毛先のやわらかい歯ブラシを使うことで力の入れ過ぎを防げます。ただし、やわらかい歯ブラシは毛先が開きやすいという特徴も。毛先が広がれば当然、歯垢除去率は低下するため、やわらかい歯ブラシを活用しつつも、日々のブラッシングの中で適切な力加減を身に付けることが大切です。

【定期的に歯ブラシを交換する】

歯ブラシは、1カ月に1回を目安に交換しましょう。もちろん、磨く回数や力加減によっても多少前後するため、必ずしもこの限りではありません。ただし、毛先が開いていたり、変色したりしている場合は、歯ブラシが寿命を迎えているサイン。菌やカビが繁殖すれば、かえってお口のトラブルにつながる可能性も考えられるため、1カ月に1回の交換をおすすめします。

【食後30分~1時間ほど経ってから歯を磨く】

食事をしたあとは口腔内に存在する細菌の影響で、お口の中が酸性の状態に傾いています。このような状態で歯を磨けば、歯の表面を覆うエナメル質を傷つけてしまう可能性も。

エナメル質とは、細菌やウイルスなどから歯を守ってくれる物質です。歯の内部に虫歯菌や歯周病菌が侵入するのを防いでくれますが、エナメル質は一度損傷すると基本的には元に戻らないとされています。

そのため、食後30分~1時間ほどが経過し、唾液の分泌によって酸が中和されたころで歯を磨くのが理想的。エナメル質が再硬化し、歯の表面を傷つけずに歯垢を除去できます。

歯科医院での定期ケアの重要性

歯科医院での定期ケアが重要なのは、日々のセルフケアだけでは口腔内の環境を適切に管理しきれない可能性があるためです。

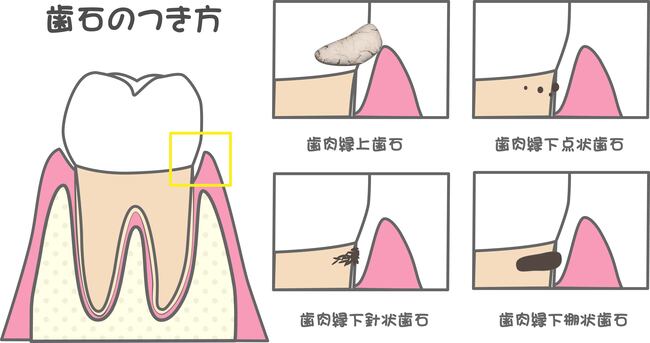

まずは、口腔内の汚れについて。一般的に歯垢は、歯に汚れが付着して8~24時間ほどで形成されると言われています。歯垢の段階であればセルフケアでも十分アプローチできますが、実はブラッシングや歯間ブラシ、デンタルフロスを使っても、取り除ける歯垢は全体の60%程度。残りは時間とともに石灰化し、歯石として蓄積されます。歯石はさらなる歯垢の蓄積を招くため、歯周病リスクを高める要因となります。また、非常に硬いため専用の器具でなければ除去できません。

次に、自分自身の噛む力を把握することも歯周病予防の観点では重要なポイント。噛む力が弱まれば食べたものがお口の中に残りやすくなり、歯や歯茎に汚れが付きやすい状態になります。そうすると歯周病の症状の進行、さらには今ある歯を失う原因にもなってしまいます。

歯石の除去や、歯や歯茎の状態の把握、噛む力などの確認は、自分では難しい可能性があります。だからこそ「歯茎が痛い」「出血がある」といった、お口の違和感がなくても、定期的に歯科医院で専門的な処置を受けることが大切なのです。もしすでに歯の欠損がある場合でも、口腔機能回復療法(入れ歯やインプラント、ブリッジを装着することで噛む力を補う治療法)で口腔機能の回復を目指すことも可能なので、状況に応じて歯科医院に相談してみてもいいでしょう。

認知症予防のための歯科的アプローチ

すでにお伝えしたように、お口の健康状態を維持することは認知症予防につながる可能性があります。正しいブラッシングを実践したり、歯科医院で定期的なケアを受けたりする以外に、お口の機能を保つ方法として注目されているのが、オーラルフレイルを予防するためのトレーニングです。

オーラルフレイルとは、噛む・飲み込む・会話するなどの口腔機能が衰えつつある状態を指します。進行することで人や社会との関わりが難しくなるケースもあるため、オーラルフレイル予防によって口腔機能を維持できれば、脳や全身の健康を守ることにつながります。

オーラルフレイルを予防するトレーニングにはいくつかの種類がありますが、基本となるのは、「お口の体操」「頬の体操」「舌の体操」の3つです。

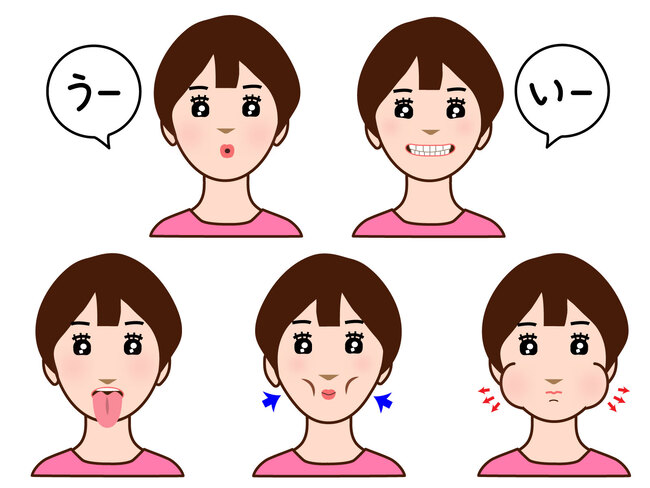

【お口の体操】

「ウー」と唇をすぼませたあとに、「イー」と口を横に引く体操です。5回ほど繰り返すことで、お口周辺の筋肉が鍛えられ、食べこぼしやせき込みの予防が期待できます。

【頬の体操】

唇を閉じたまま、頬を膨らませます。その状態で頬がくぼむくらい息を吸い込み、唇をすぼませましょう。これを5回ほど繰り返します。噛む力や飲み込む力を効率的に鍛える体操です。

【舌の体操】

唇を閉じたまま、口の中で舌を大きく動かす体操です。上唇、下唇、左右の頬を順番に舌で押したあと、口の内側をなめるように舌でぐるりと1周させます。右回り、左回りのどちらもおこない、最後にたまった唾液を飲み込みます。この一連の動作を5回ほど繰り返しましょう。食べ物をまとめる力や飲み込む力が鍛えられます。

まとめ

お口の状態を整えることは、脳や全身の健康状態に大きな影響を与えます。しかし、自分ではしっかり磨けていると思っていても、実際には落とし切れなかった汚れが残っているケースも少なくありません。だからこそ少しでもお口に関して気になることや違和感があれば、まずは歯科医院へ受診を。今の状態を把握することが、認知症予防のための一歩となるかもしれません。信頼できる歯科医師のもとで、今日からできるケアを実践しましょう。

※記事の内容は公開当時の情報であり、現在と異なる場合があります。

※本記事の内容は、必ずしもすべての状況にあてはまるとは限りません。必要に応じて医師や専門家に相談するなど、ご自身の責任と判断によって適切なご対応をお願いいたします。

取材・文:生垣育美/産科・婦人科領域の医療現場において医師の事務作業を専門にサポートする産婦人科ドクターズクラークとしての勤務を経て、第1子出産をきっかけにWebライターへ転身。夫・息子と3人暮らし。やんちゃな息子に振り回されながら、なんとか仕事と家庭を両立させる日々……。

シニアカレンダー編集部では、自宅介護や老々介護、みとりなど介護に関わる人やシニア世代のお悩みを解決する記事を配信中。介護者やシニア世代の毎日がハッピーになりますように!

シニアカレンダー編集部

「人生100年時代」を、自分らしく元気に過ごしたいと願うシニア世代に有益な情報を提供していきます!

.png)