しかし週末、ゆうき君と訪れた公園でもかつやさんはスマホに夢中。お迎えに来たもえさんが、ゆうき君を放置しているかつやさんに激怒しても、反省する素振りすら見られません。帰宅後ももえさんの言うことを「大げさ」で片づけるかつやさんは、まだ怒るもえさんに「次からちゃんとやる」と言います。

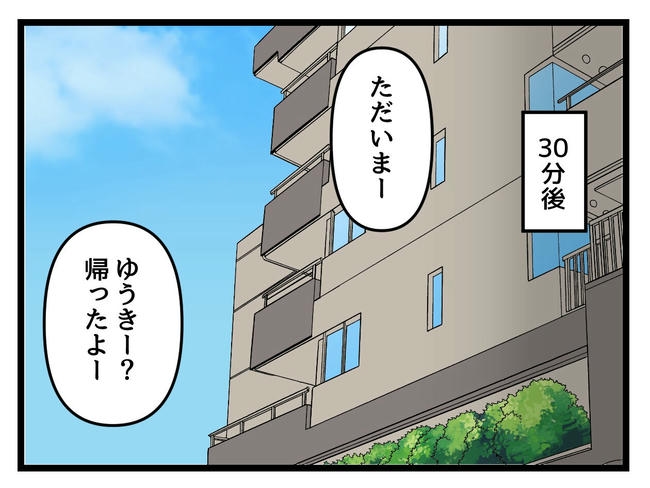

かつやさんの言葉を受け、もう一度チャンスをあげることにしたもえさんは、自分が買い物に行っている間、かつやさんにゆうき君と2人きりで留守番をお願いします。

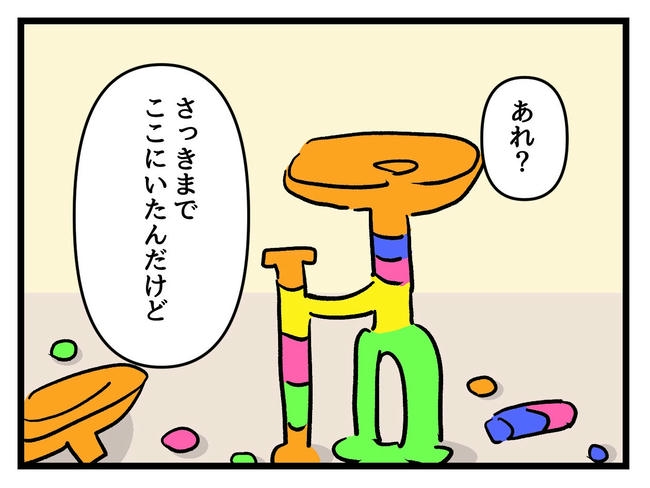

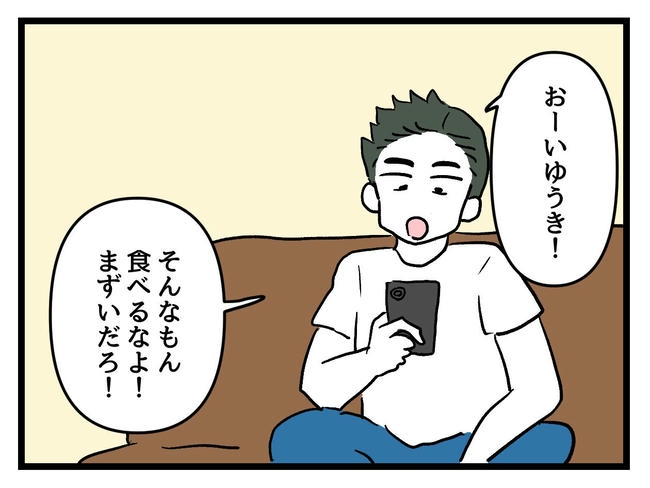

留守番をするかつやさんは、家の中でビー玉転がしのおもちゃを発見。最初こそゆうき君と一緒に遊びますが、そのうち、ゆうき君から目を離し、スマホを見始めました。

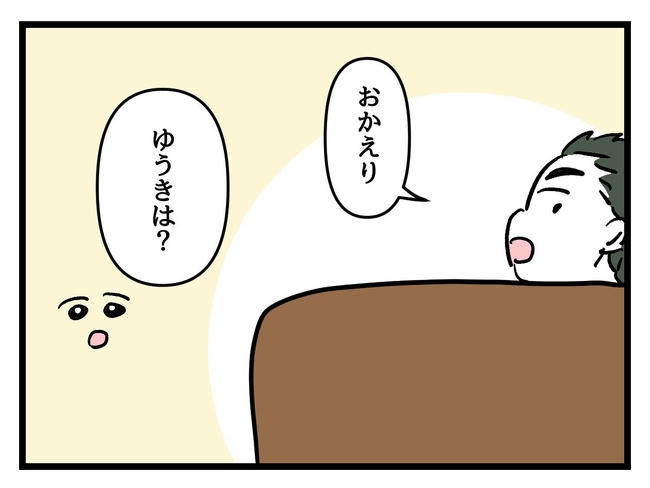

買い物から帰ってきたママが目撃した光景にゾッ!

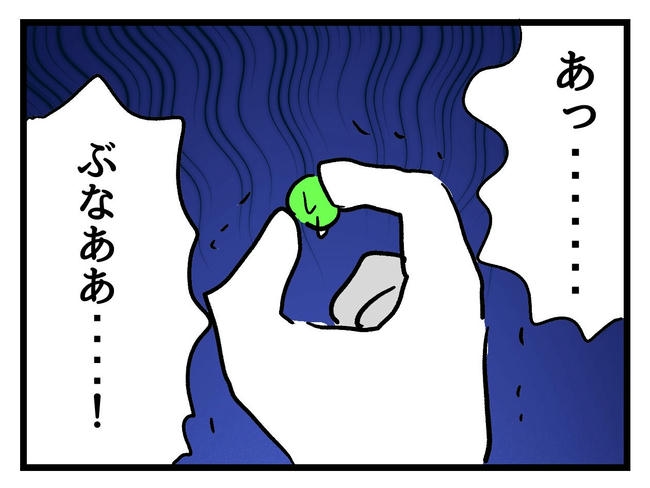

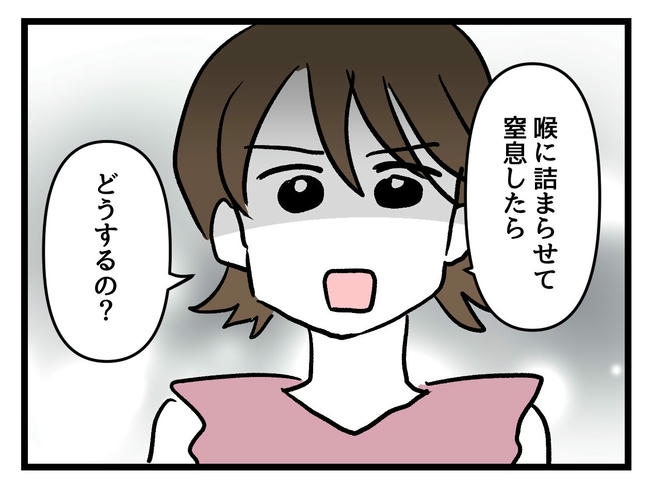

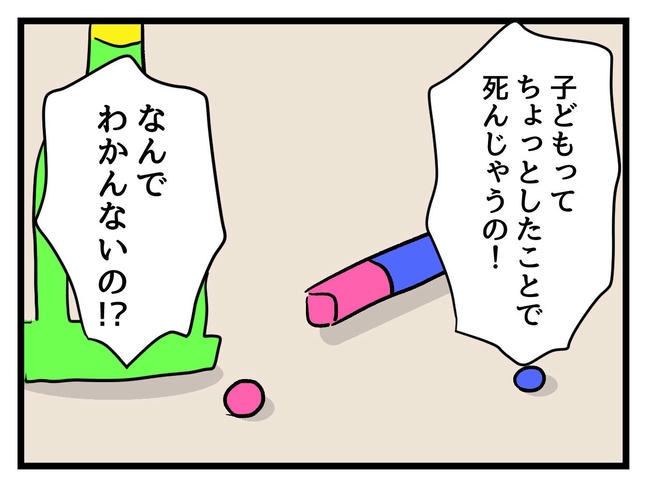

買い物から帰宅後、ゆうき君がビー玉を口に入れているのを見つけたもえさん。危機一髪の状況で取り出すことができましたが、その様子を見ても夫は悠長にスマホを見続けます。

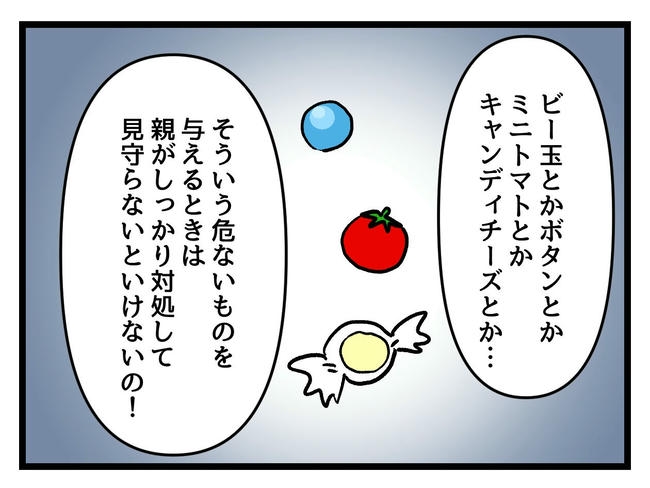

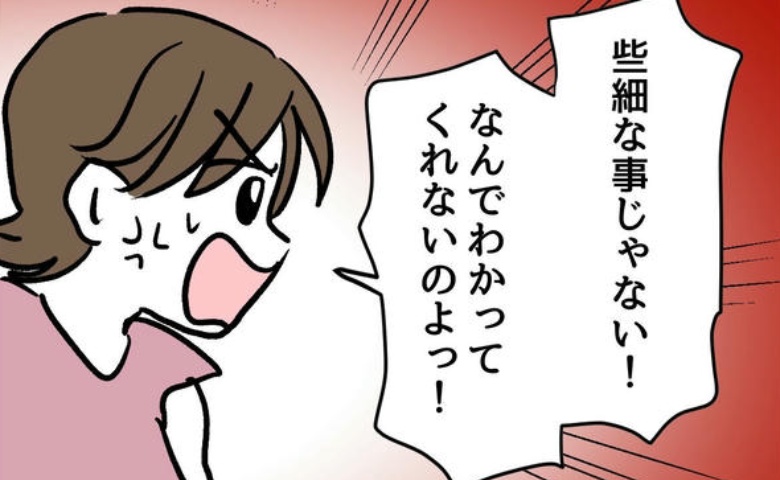

あまりにもリスク管理意識が低い夫に対して、妻は「誤飲の可能性があるものを与えるときは、親がしっかり見守らないといけないの!」「現実に悲しい事件がおきているんだよ」と誤飲の危険性をしっかり伝えます。

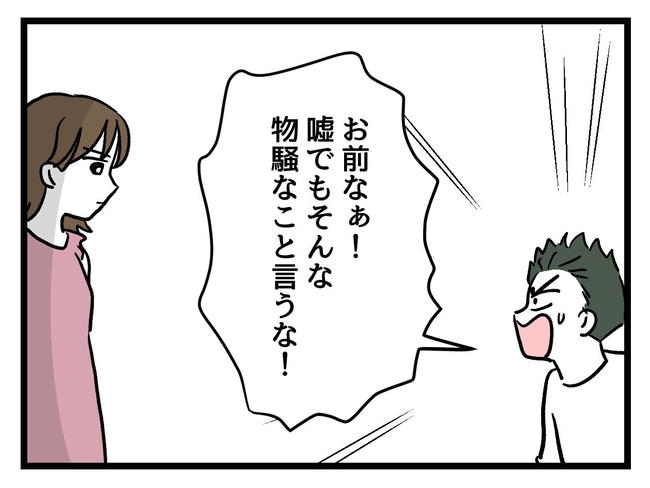

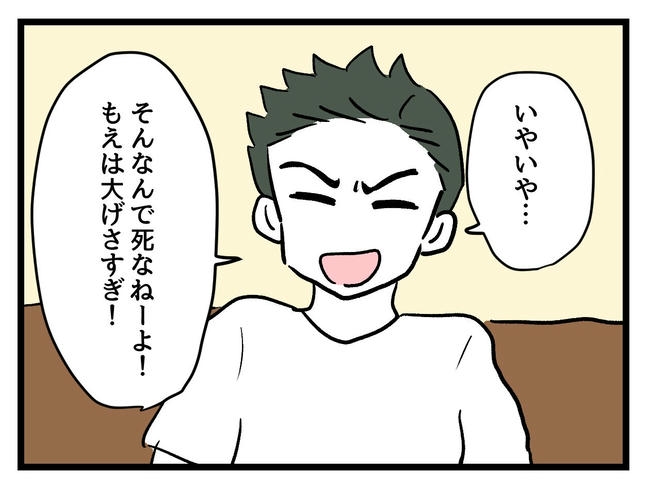

しかし、かつやさんは「大げさすぎ!」と笑って受け流すのでした……。

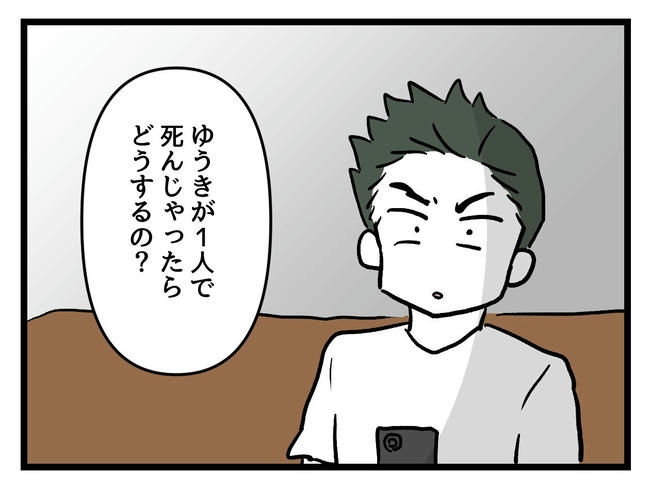

▼もえさんの言うように、誤飲の危険性があるおもちゃで遊んでいる最中は、目を離さないように注意する必要があります。2歳前後の子どもは、自分で危険を判断することができないため、好奇心から何でも口に入れてしまいがち。少しの油断が、大きな事故につながることもあります。

かつやさんは「大げさ」と言いますが、ゆうき君はいつビー玉を飲込んでもおかしくない状況でした。もえさんが何度も真剣に身の回りの危険について伝えても、かつやさんが真面目に聞き入れないのでは、息子の面倒を見てもらうことにいつまでも不安やリスクがある状態に。そんなの、いやですよね。

かつやさんには、子どもの命を守るのは親なのだと自覚し、もっと危機感を持って子どもと向き合ってほしいですね。

もしお子さんが喉に物を詰まらせてしまったら、すぐに119番通報をし、以下の応急処置をおこなってください。※母子健康手帳に方法が記載されています。もしものときのために、日ごろから手順を把握しておくと安心です。

<意識がない、呼吸がない場合>

心肺蘇生(気道確保・胸骨圧迫)をおこないます。

<1歳以上の子どもの場合>

腹部突き上げ法(ハイムリッヒ法)をおこないます。

①子どもの背中側から救護者の両手を回す

②みぞおちの前で両手を組み、勢い良く両手を絞ってぎゅっと押す

<1歳未満の乳児の場合>

①救護者が膝を曲げ(もしくは椅子に座り)、太ももの上に子どもをうつ伏せに抱きあげる

②子どもの背中の、肩甲骨の間のあたりを手のひらで5~6回強く叩き、詰まった食品を吐き出させる(背部叩打法)。

それでも窒息が解除できない場合や意識がない場合には……

③子どもをあお向けに寝かせ、心肺蘇生と同じように、左右の乳頭を結んだ線の中央で、少し足側を指2本で押す。

※家の中には乳幼児が誤って飲んだり食べたりするかもしれない、危険な物がたくさんあります。直径39mm以下(トイレットペーパーの芯を通る物)の物は赤ちゃんが誤飲・窒息するおそれがあります。赤ちゃんや小さなお子さんの手の届くところに置かないようにしましょう。おもちゃで遊ぶ際は誤飲等に注意し、そばで見守るようにしましょう。

神谷もちさんのマンガは、このほかにもブログで更新されています。ぜひチェックしてみてくださいね。

神谷もち

神谷もち

.jpg)