銭湯の受付で大ピンチ!子どもが放ったひと言がまさかの展開に!?

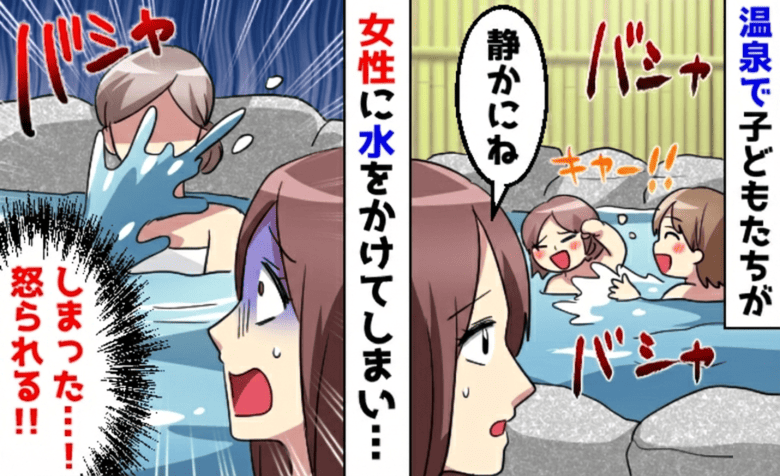

2人の娘を連れて、近所の温泉施設へ行ったときのお話です。そこは4歳から子ども料金がかかる施設でした。

娘の年齢は4歳と2歳。自分と上の子の分だけ入場券を購入し、受付へ向かいました。すると、下の子が突然「○○ちゃんです。4歳です! 」と自己紹介を始めたのです。ちょうど自己紹介ブームが来ていたようで、上の子の真似をしたのだと思うのですが……。

「えっ!? 4歳以上は有料ですが……」と受付の方も一瞬驚いたような表情に。ですが、どう見ても4歳には見えないこと、また自己紹介の内容が上の子の真似だったこともあり、すぐに状況を理解して笑って受け流してくださいました。

ですが、料金が発生するかどうかの境目の年齢になってきたら、初めていく場所では年齢確認ができるものを持ち歩いたほうがいいのかもしれないな……と、考え中です。

著者:北川みき/30代 女性・主婦。2歳・4歳の姉妹を育てる母。毎日があっという間。

※ベビーカレンダーが独自に実施したアンケートで集めた読者様の体験談をもとに記事化しています。

◇ ◇ ◇

娘さんの可愛らしい自己紹介に思わずクスッとしてしまいますね。今回は顔なじみの施設だったので大きな問題にはなりませんでしたが、場所によっては年齢確認でトラブルになることもあります。とくに未就学児と就学児の境目では、見た目や子どもの発言によって誤解されてしまうケースもあるでしょう。そんなときのために、年齢がわかるものを携帯しておくと安心ですね。

続いては、4歳の娘さんとランチに出かけたときのお話です。本来なら未就学児は無料のはずが……!?

4歳の娘を連れてランチへ→店員からの疑いの視線に思わず困惑……

先日、4歳の娘と一緒にショッピングモールの飲食店へ行きました。お店の前に「未就学児無料」のランチプランがあったので、娘を連れて楽しみに入店しました。

しかし、娘は身長が高く少し大人びていたので、店員さんから何度も年齢の確認を求められました。「失礼ですが……本当に未就学児ですか? 」と繰り返され、娘も戸惑い、私も少し気まずい雰囲気に。私は咄嗟に持ち歩いていた娘の保険証をだし、ことなきを得ました。「未就学児無料」と書いていたのに、子どもへの配慮が足りないように思え、少し残念でした。

また、事前に未就学児無料と知っていたのにすぐに年齢確認できるものを用意しておらず準備不足だったとも反省しました。店員さんの対応は丁寧だったので、また行きたいなぁと思っています。次回はお店に迷惑をかけないように来店したいです。こうした経験から、年齢制限のあるところに行くときはすぐに年齢確認ができるものを用意しよう思いました。

著者:矢野はるか/40代女性・主婦/4人の子を育てる母です。現在は主人の会社の手伝いをしています。

※ベビーカレンダーが独自に実施したアンケートで集めた読者様の体験談をもとに記事化しています。

◇ ◇ ◇

身長が高いお子さんの場合、未就学児かどうかを確認される場面も少なくないかもしれません。そんなときは、あらかじめ年齢を証明できるものを用意しておくと安心です。ちょっとしたトラブルを防ぐことができ、外出先で嫌な思いをする機会も少なくなるのではないでしょうか。

最後は、小学6年生の娘さんのエピソードです。スマホデビューをした娘さん。年齢制限を設定していたのですが、ふとスマホの中身を確認すると……!?

娘がスマホデビュー!→ルールを決めたはずが…スマホの中身を見て驚愕!?

小学6年生になる長女にスマホを持たせることになったわが家。娘にスマホを渡す前に夫と調べて、さまざまな制限をどのようにかけていくか話し合いながら設定をしていきました。使用時間は朝は6時から、夜は10時まで。アプリやSNSの年齢制限を12歳に設定するなど、あまり厳しすぎない程度に決めていきました。

さらに、スマホを使う上でのルールも決めました。パスワードを変えたら必ず報告すること、撮った写真などを勝手にSNSに投稿しないこと、投稿するときは必ず親に許可を取ること、そしてアプリを入れるときも必ず親に確認することなどを話し、絶対に守ってほしい約束事を娘自身が理解し、納得してからスマホを渡すことに。それから、SNSの危険性とアプリの使い方に注意してほしいことも伝えました。一つずつ理由を話していったので、長女も「わかった」と納得してくれた様子だったのですが……。

翌週、長女が学校に行っている間にスマホの状況を確認してみると……。なんとびっくり! たくさんのアプリが入っているではありませんか。報告してこなかったことに私は怒り心頭。放課後友だちと遊ぶ際に持って行ってはダウンロードしているのだろうなと想像がつきました。その後、長女に話を聞くと、やはり友だちにすすめられたものや、自分で見つけたおもしろそうなゲームアプリをダウンロードしており、後から親に言おうと思ったとのこと。

私は約束を守ってほしいことを話し、娘と一つひとつアプリの確認をしていきました。変なアプリから広告などで良くないサイトに誘導されたり、危険なことに巻き込まれたりする可能性もあることを再度伝え、そして本人の合意のもとアプリを削除をすることに。次からは約束を守らなければスマホを没収し、新たにルールを増やすなど規制が厳しくせざるを得ないことを伝えました。

現在は娘がスマホを触っているときにどんなことをしているのか見たり聞いたり、一緒に操作したりして、スマホの使用状況を把握できる環境を心がけています。

著者:米田のの/40代女性。2013年生まれの長女、2015年生まれの長男、年の離れた2023年生まれの次女を育てる3児の母。思春期&ドタバタな小学生たちと、かわいい末っ子に癒やされる日々を過ごしている。

※ベビーカレンダーが独自に実施したアンケートで集めた読者様の体験談をもとに記事化しています。

◇ ◇ ◇

今では小学生でもスマホを持っている子が珍しくありません。だからこそ、使い方やアプリ、SNSでのルールについては、事前に家族でしっかり話し合っておくことが大切です。スマホは楽しい便利なツールですが、使い方を誤ると危険なトラブルに巻き込まれてしまう可能性もあります。そのリスクを子ども自身が理解できるよう、丁寧に伝えていきたいですね。

いかがでしたか? 今回は「年齢制限」にまつわるエピソードをご紹介しました。小さなお子さんとお出かけする際には、年齢を確認できるものを用意しておくと安心です。また、家庭でルールを設ける際はしっかりと話し合い家族みんなが理解する必要があります。思わぬトラブルを避けるためにも、今一度確認すると良さそうですね。

.jpeg)