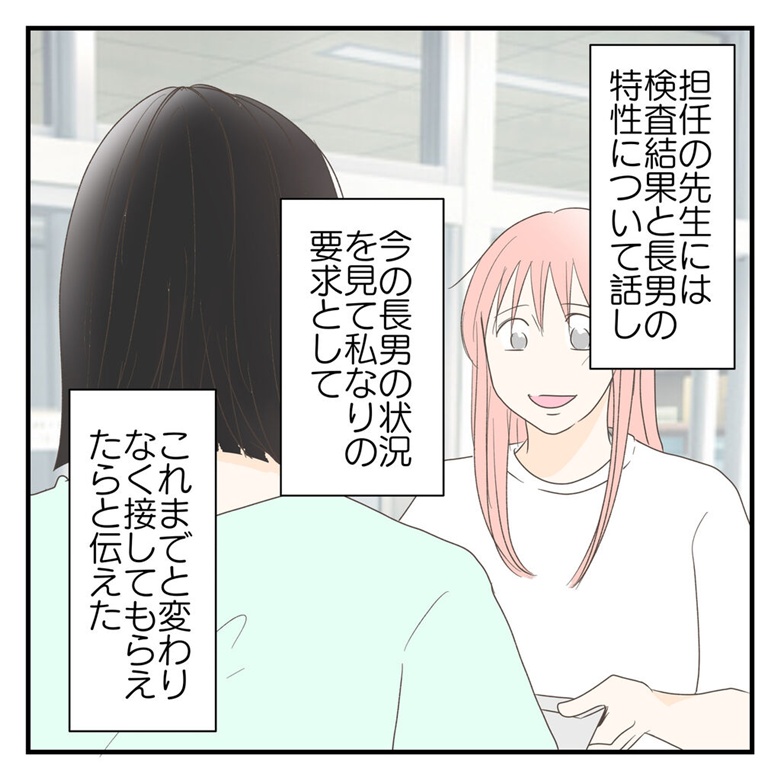

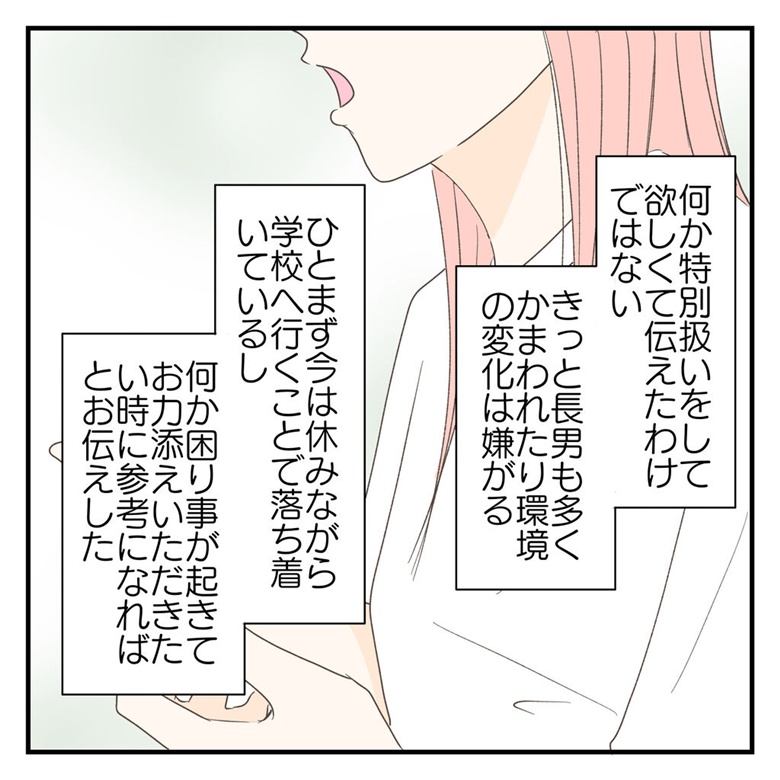

しかし2年生になると、鉛筆を噛んだり、床に「やすみたい」と書いたり、宿題でかんしゃくを起こしたりするように。担任の先生と相談し、無理なく取り組める工夫を重ねながら、少しずつ前へ進みます。

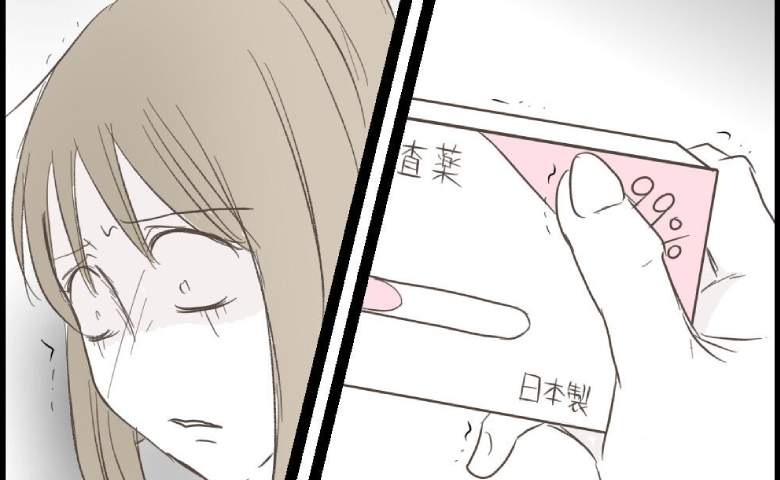

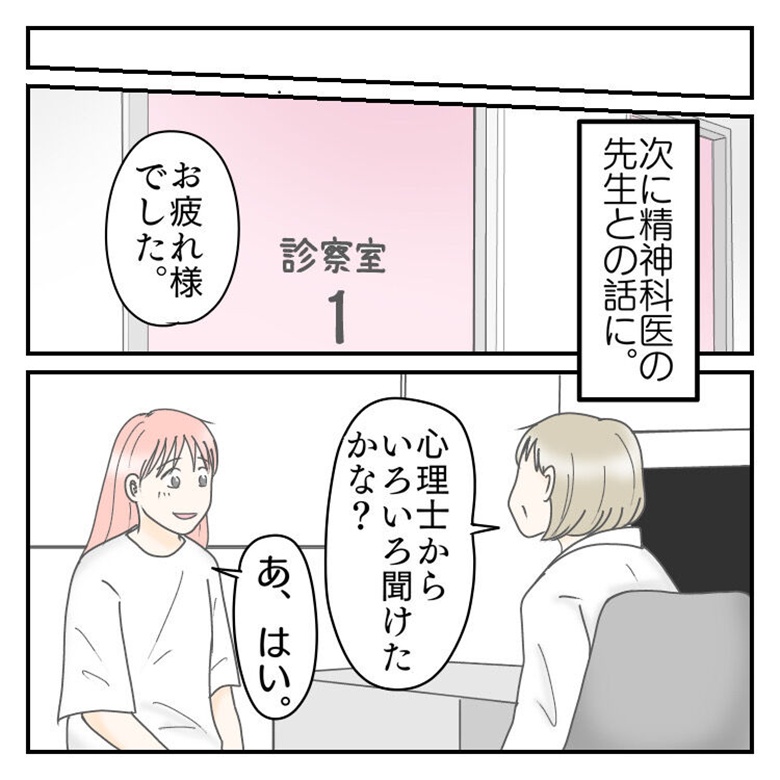

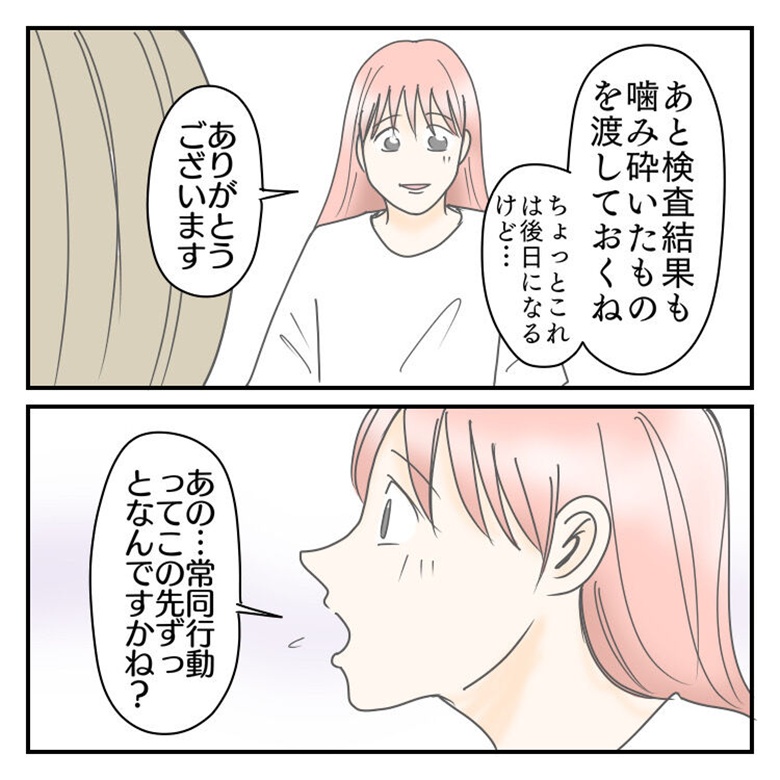

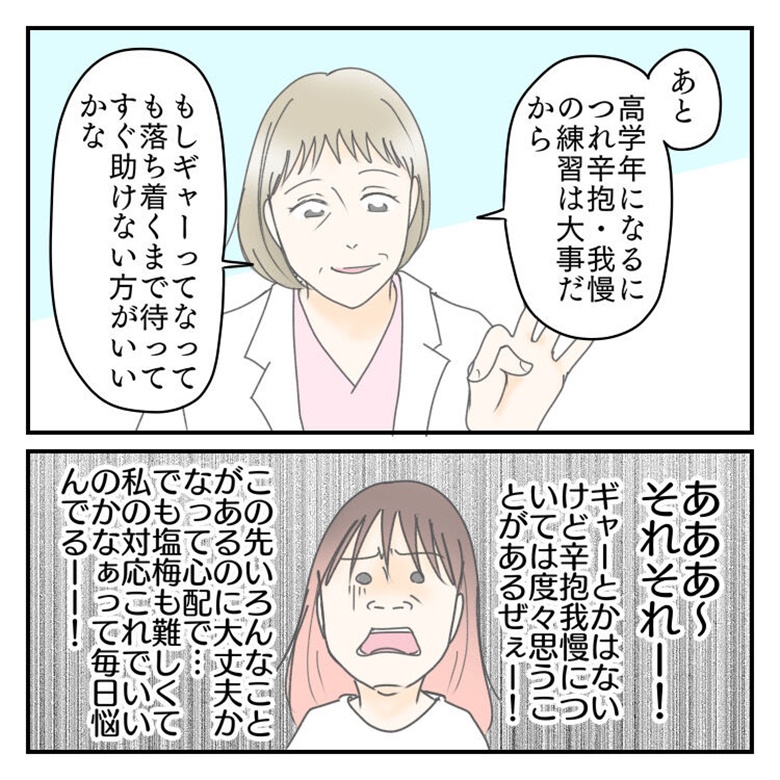

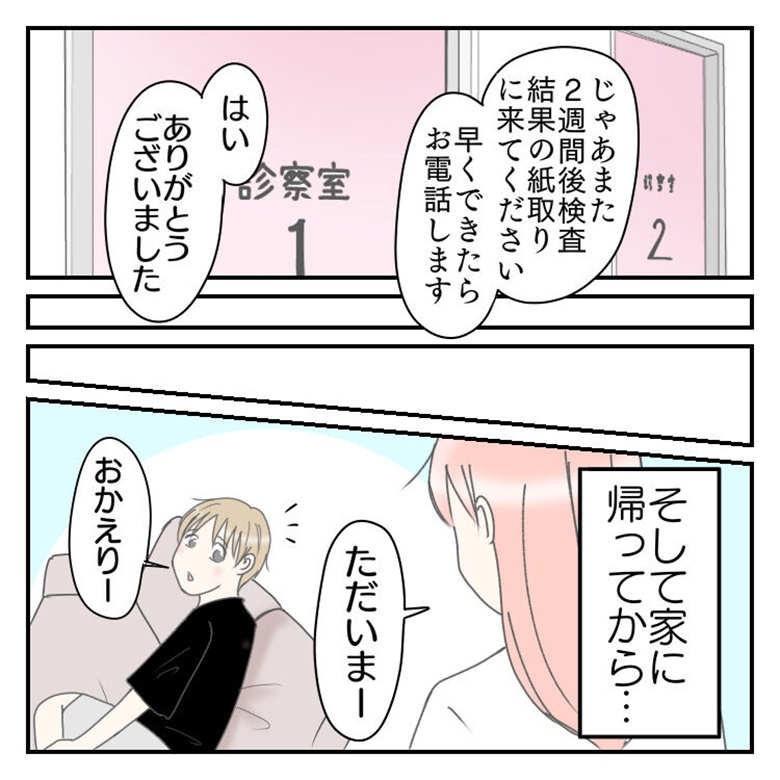

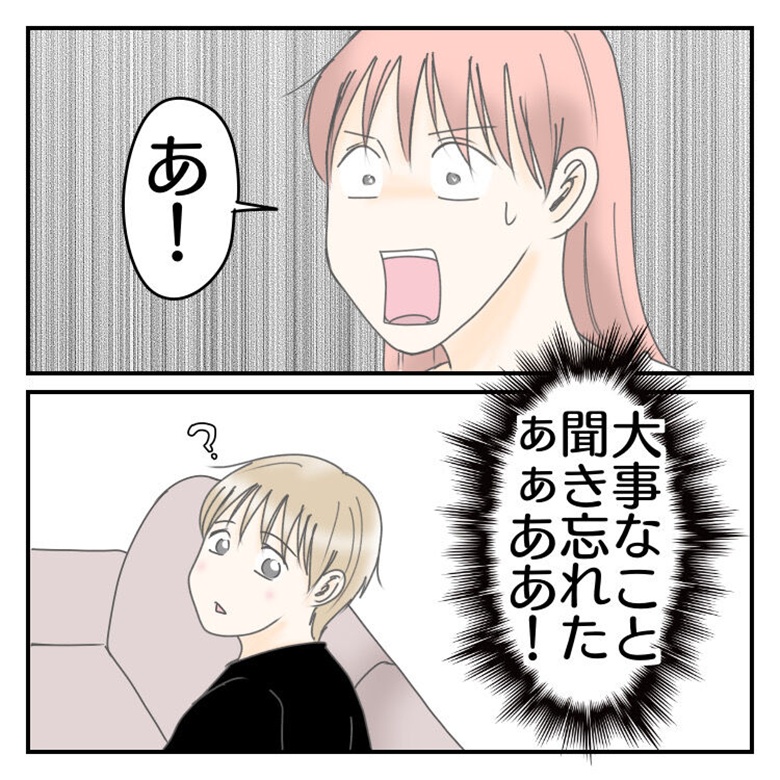

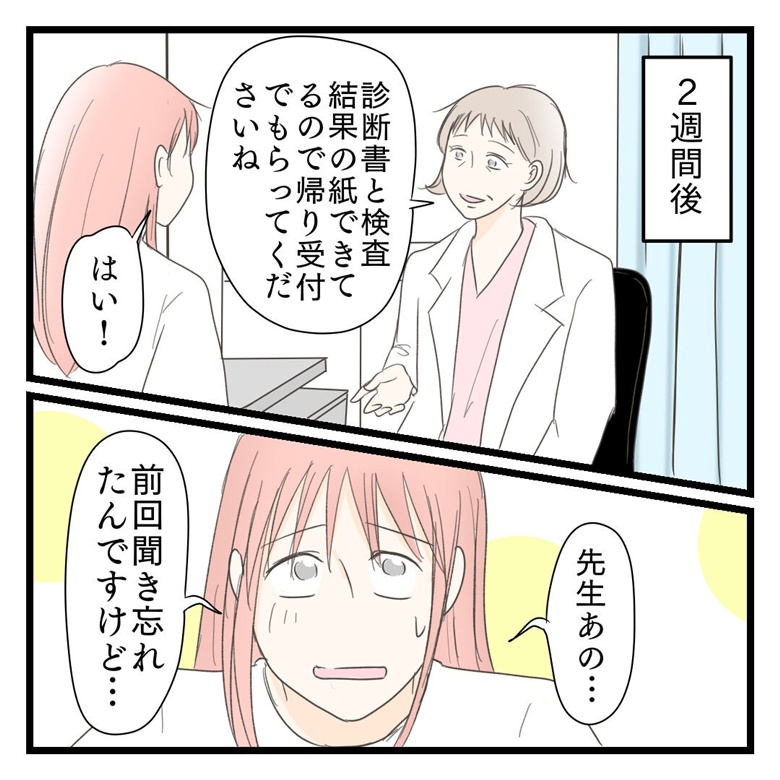

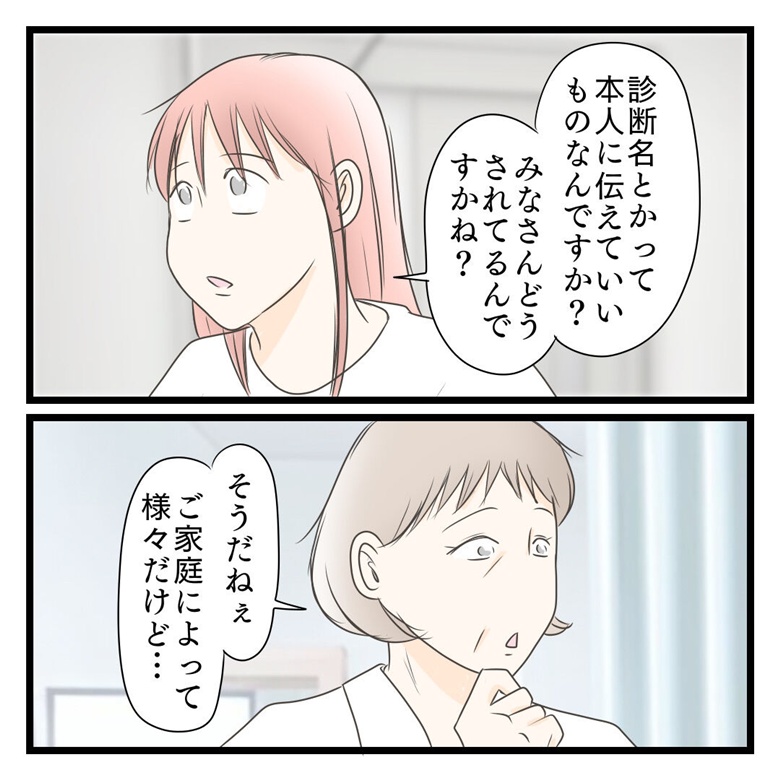

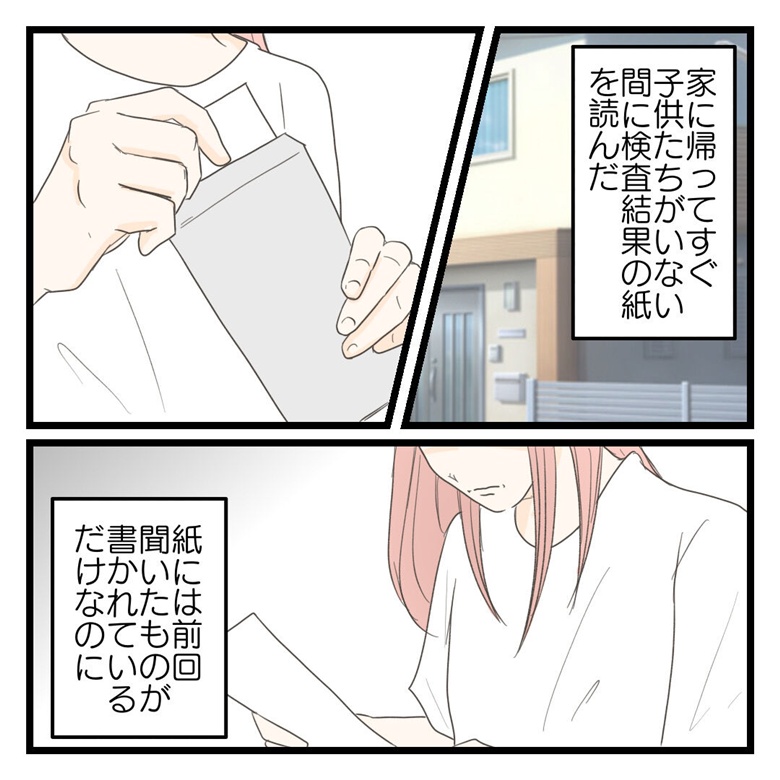

そして3年生の春。次男の健診や療育センターでの面談で、まっちくんの発達について質問されたことをきっかけに再び受診を決意。以前の検査では「異常なし」とされていたものの、成長とともに小さな違和感やかんしゃくが増えていたのです。

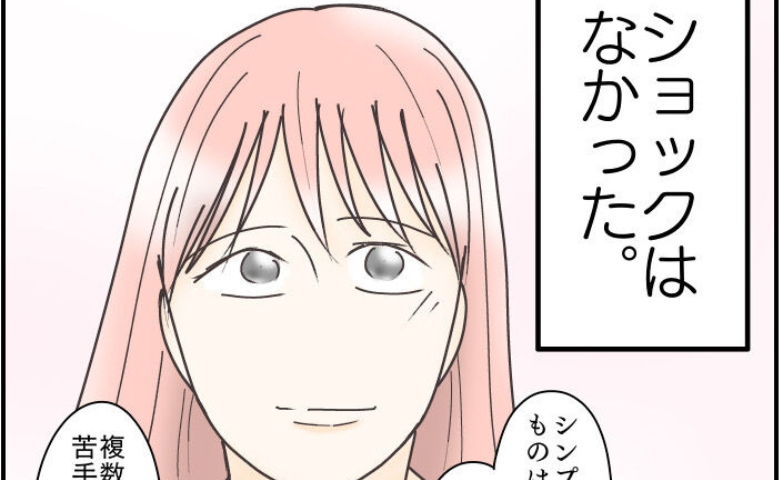

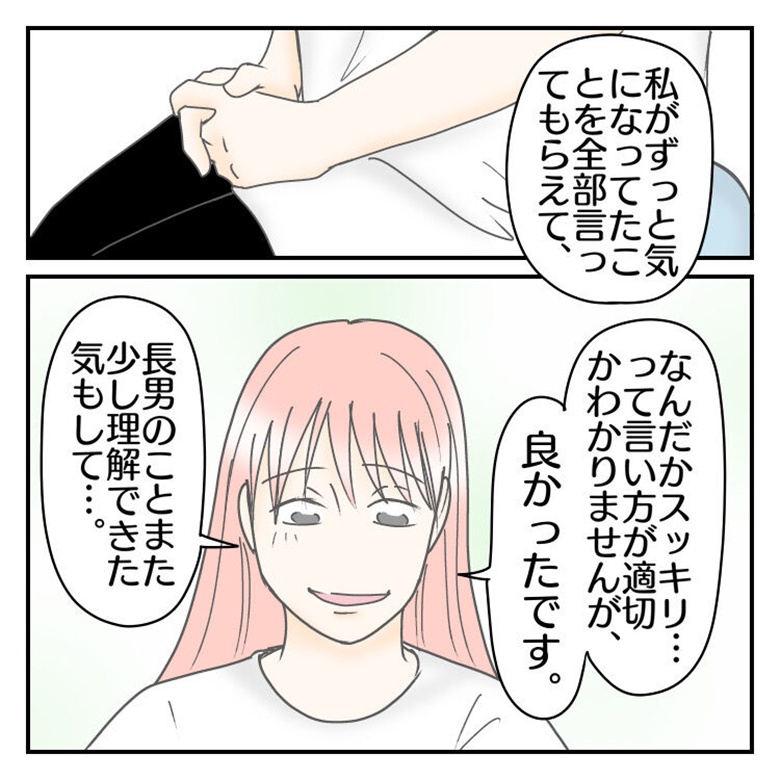

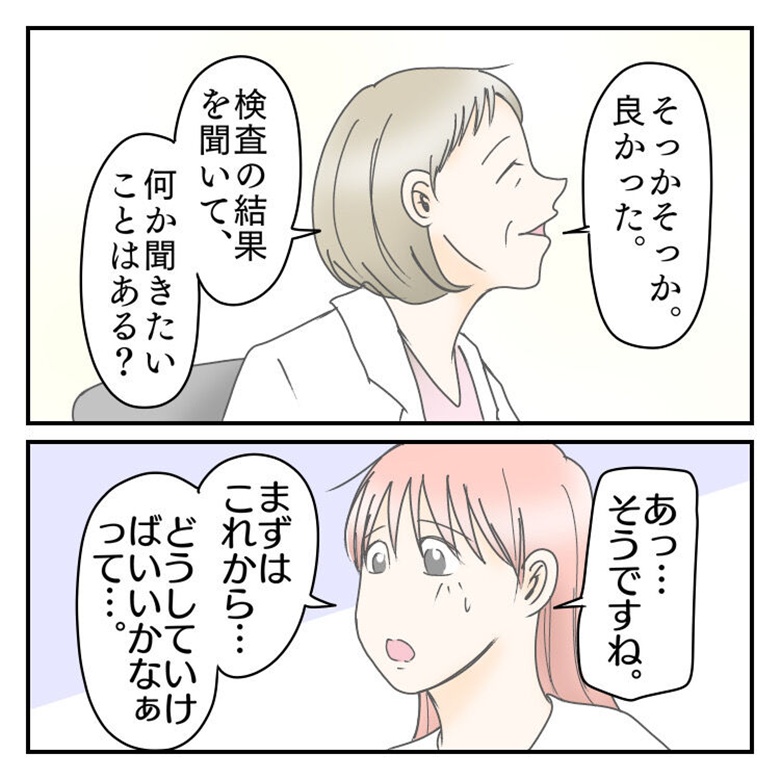

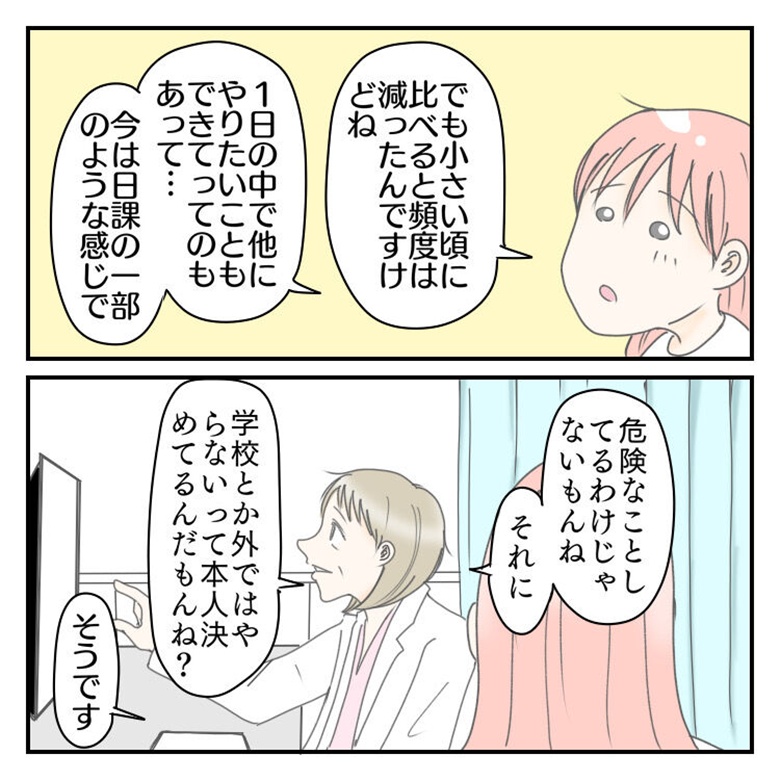

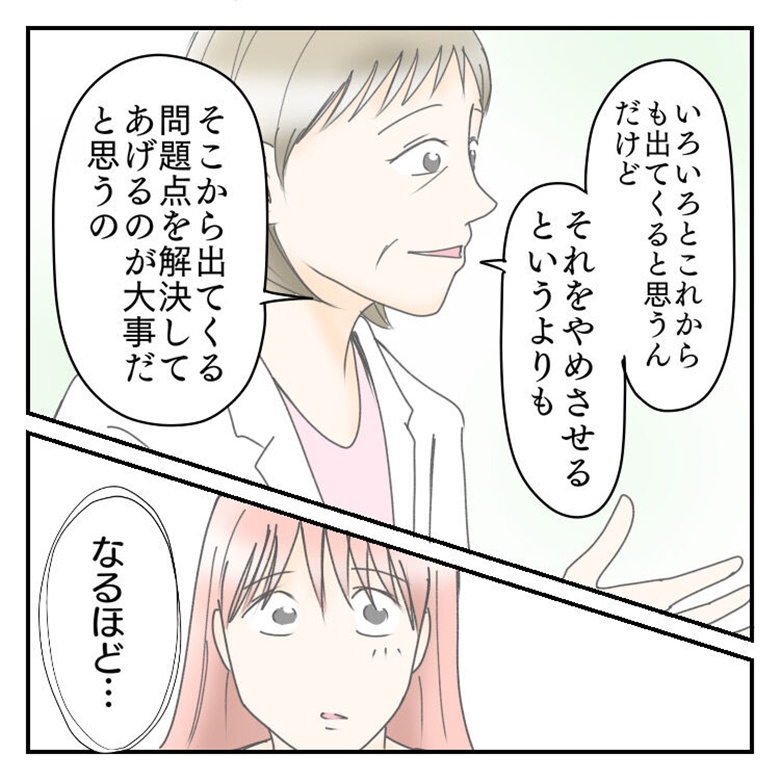

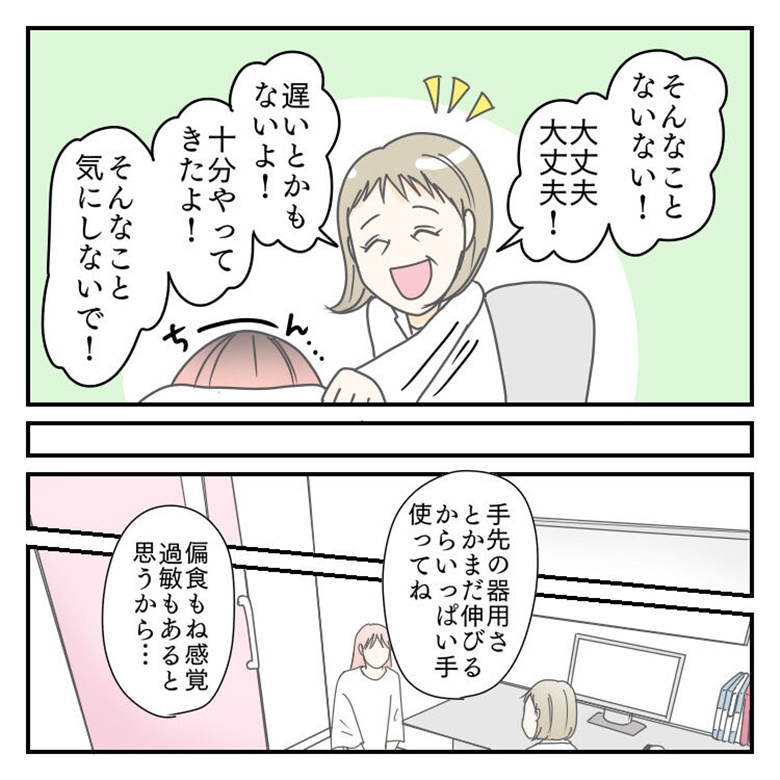

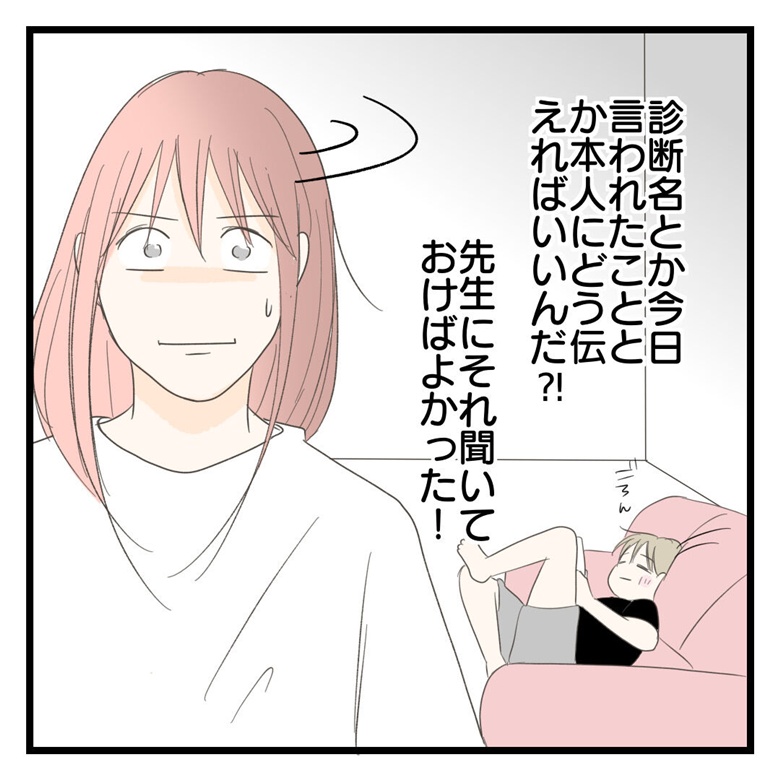

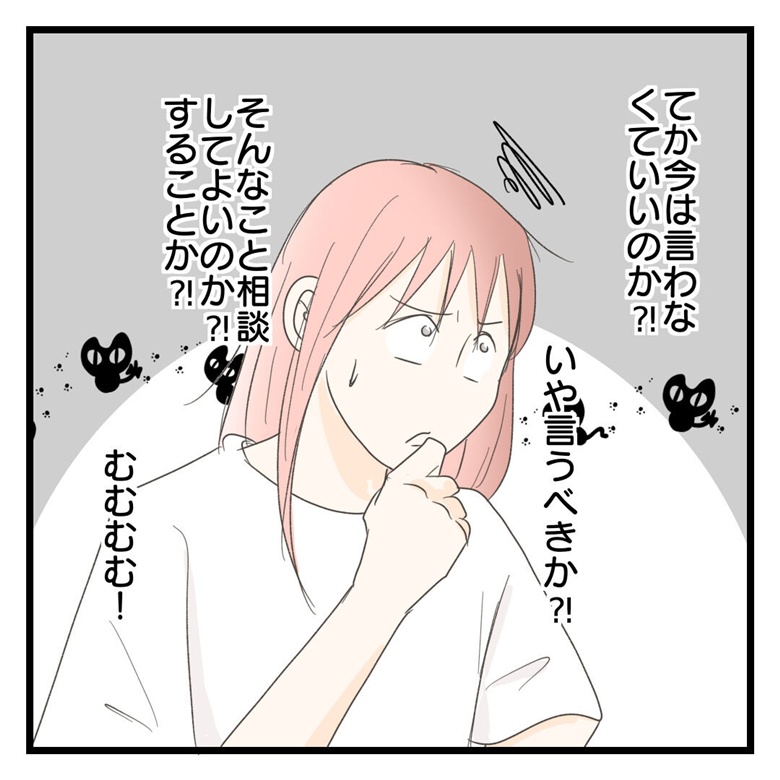

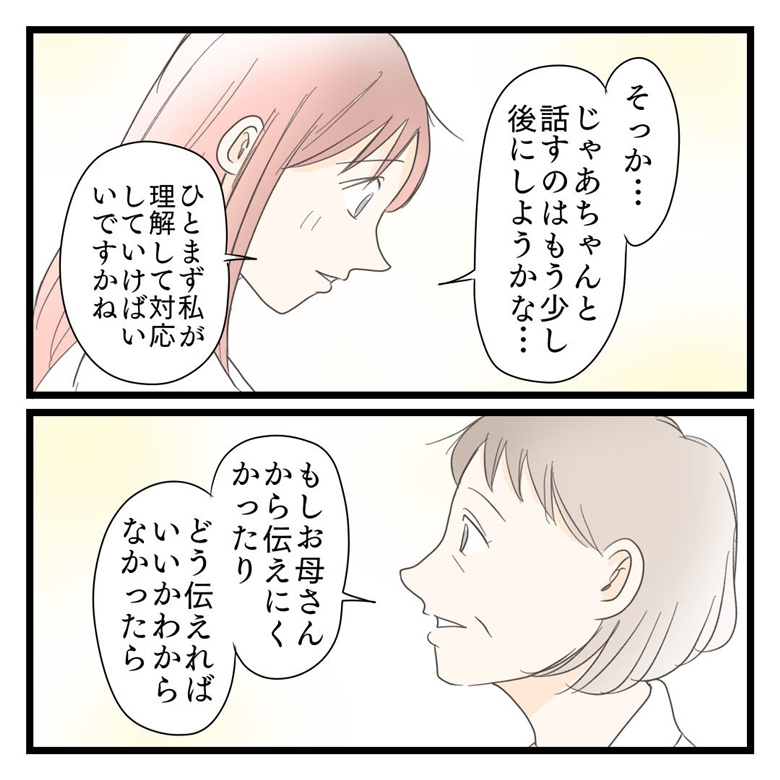

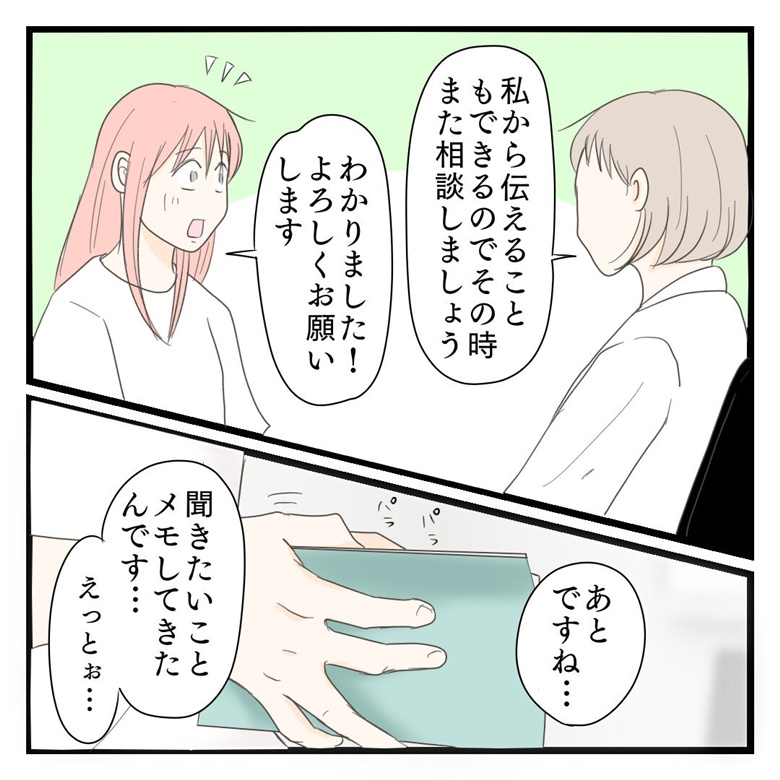

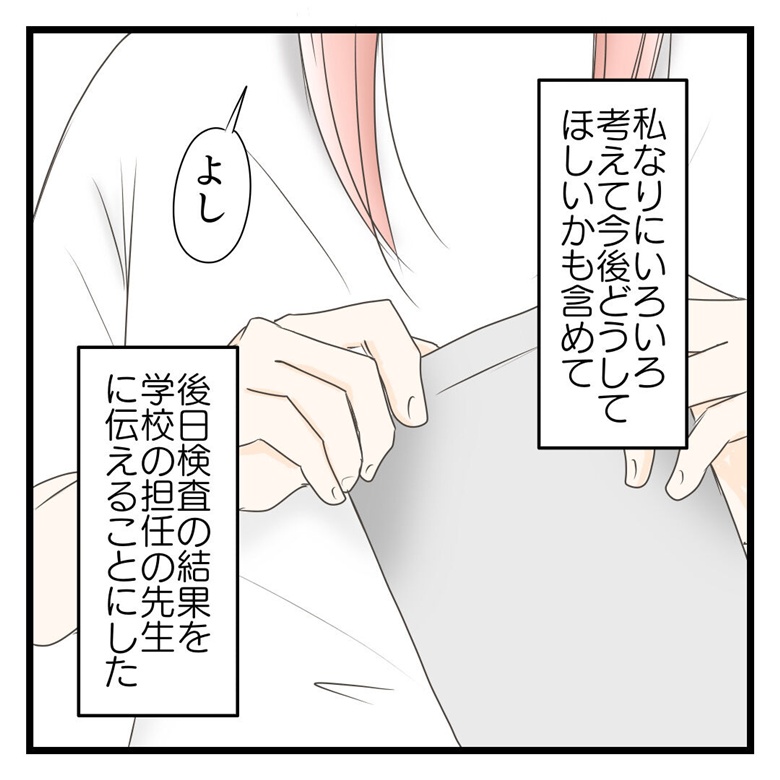

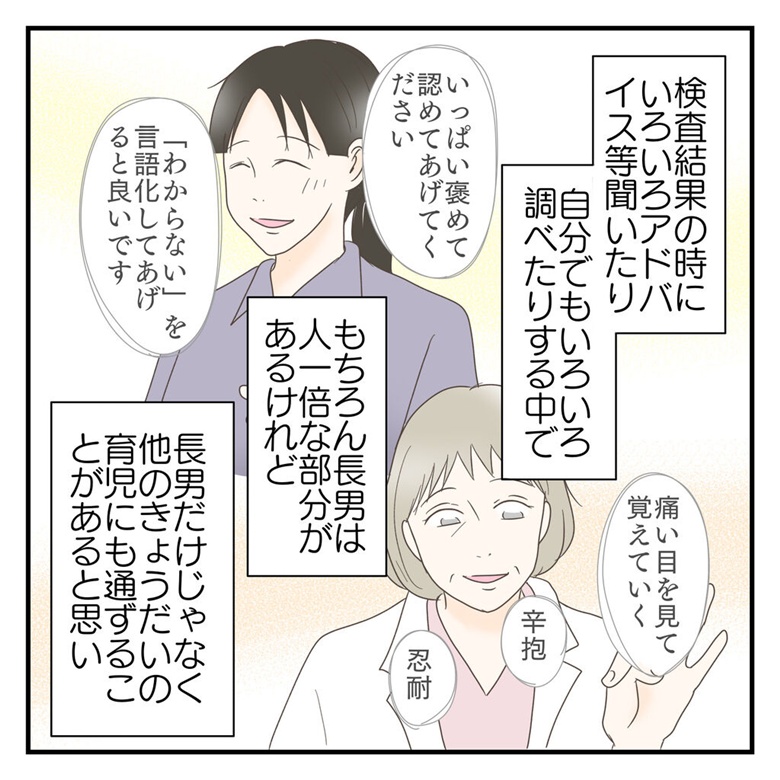

検査の結果、「ASDの特性がたくさんあります」と伝えられ、その詳細を聞いたねこじまさんは「不安が言語化され、パズルのピースがはまったよう」だと感じました。

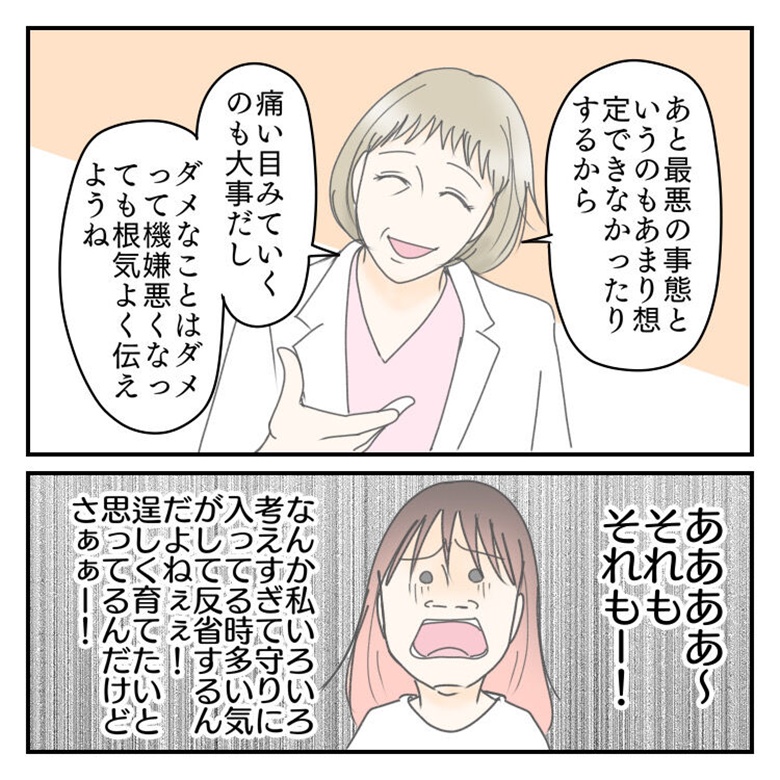

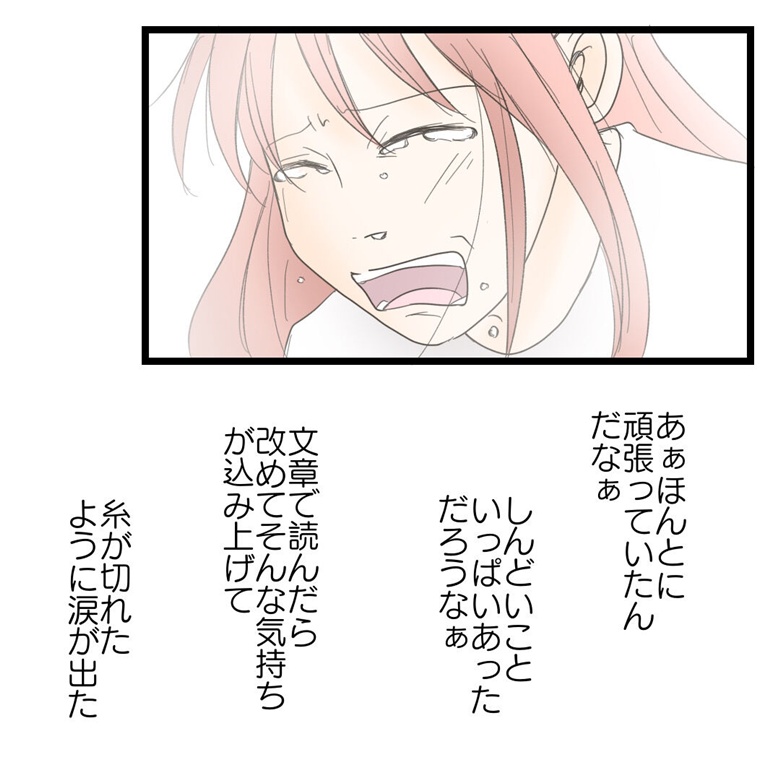

ちょうどそのころ、家庭では服や食べ物へのこだわりがより目立つようになり、困惑していたねこじまさんは「これからはたくさん褒めて、認めてあげよう」と強く心に決めました。

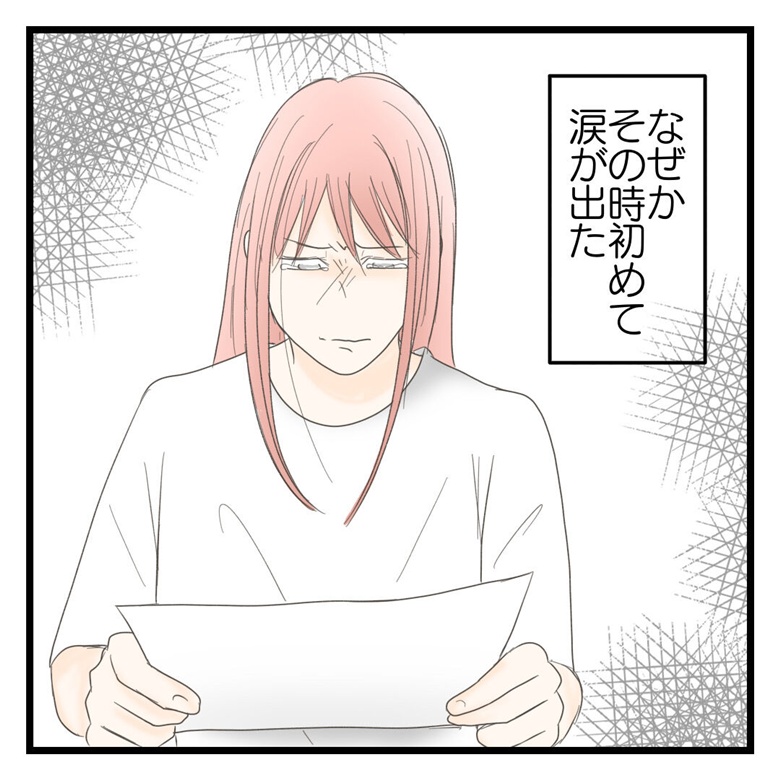

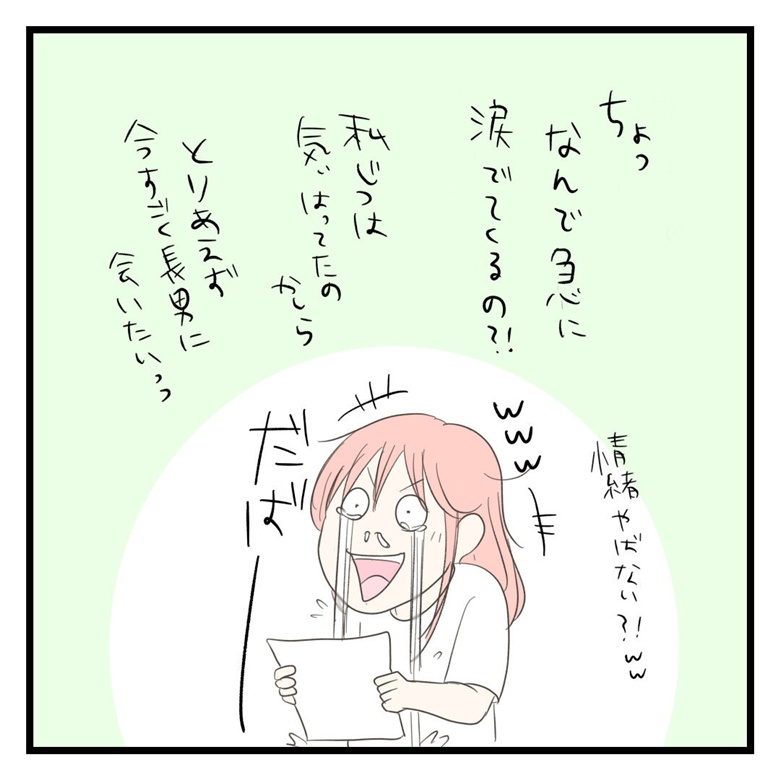

初めて涙が出た理由

(※)常同行動:一見すると目的もなく、一定の行動(動作)を繰り返すこと

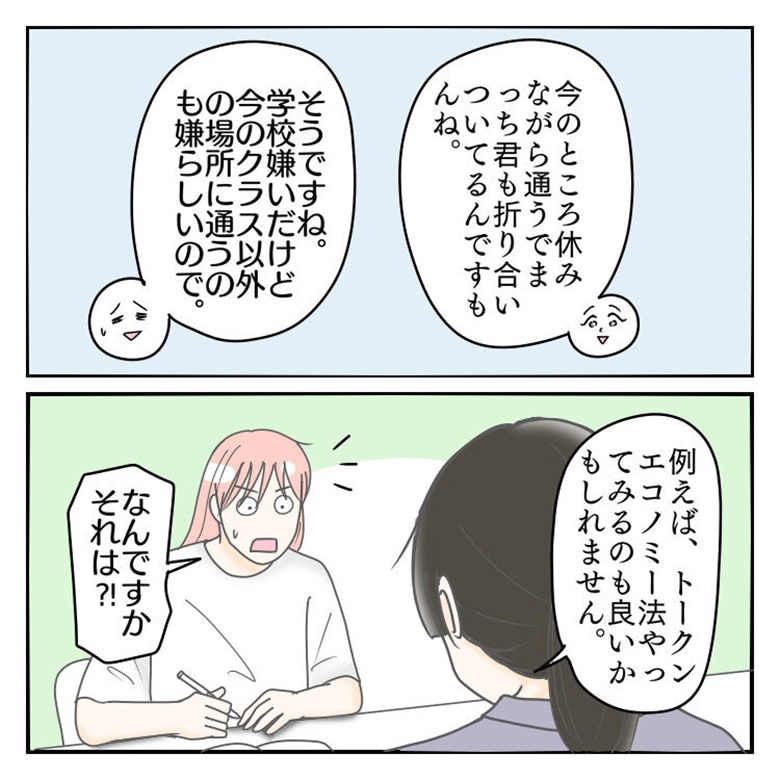

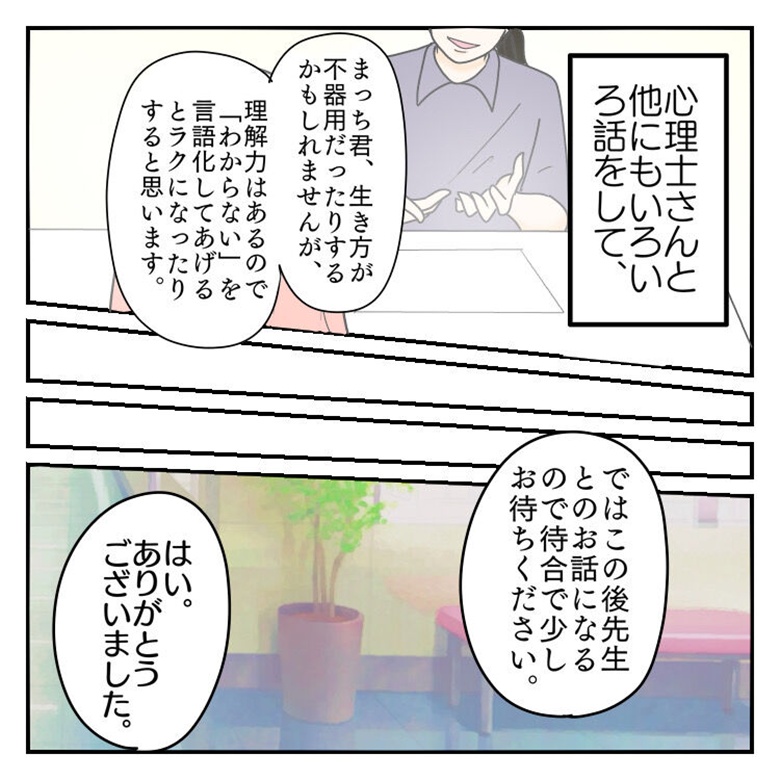

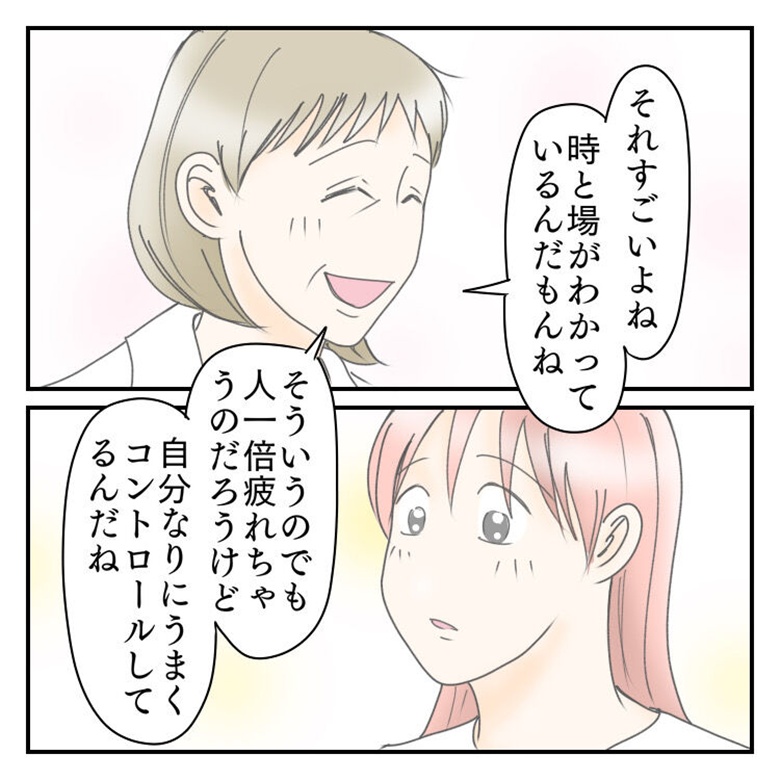

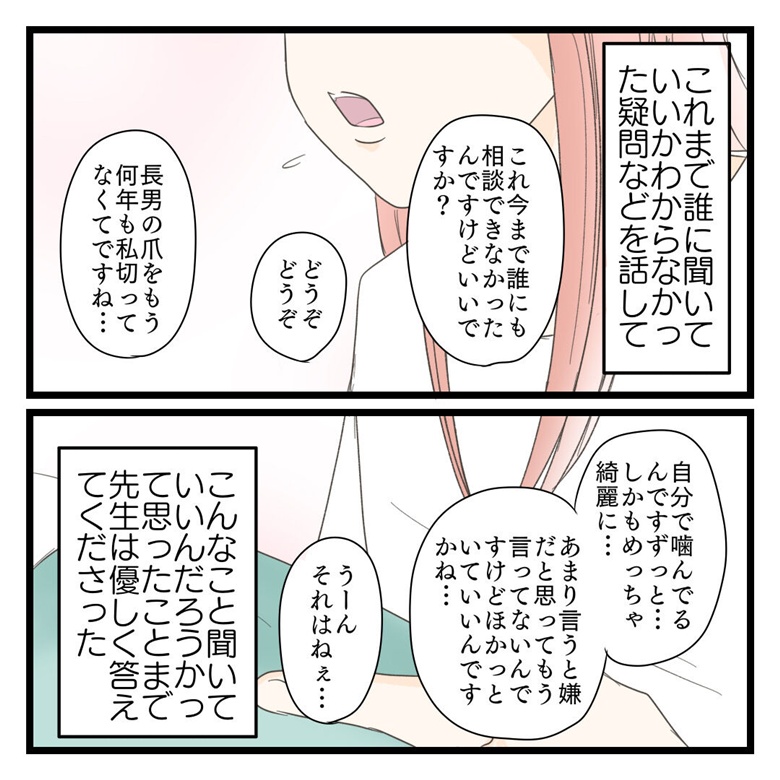

再び受けた発達検査で、抱えていた疑問点をやさしく丁寧に教えてもらえたねこじまさん。見た目にはわからない敏感さやこだわりも、本人にとっては大きな負担であり、それを身近な人が理解して受け止めることの大切さを実感しました。

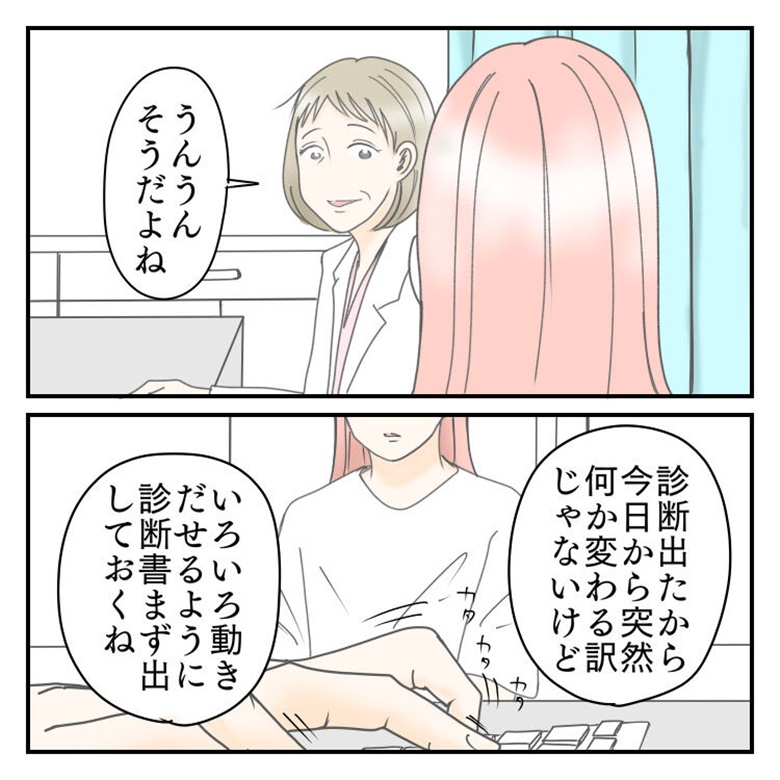

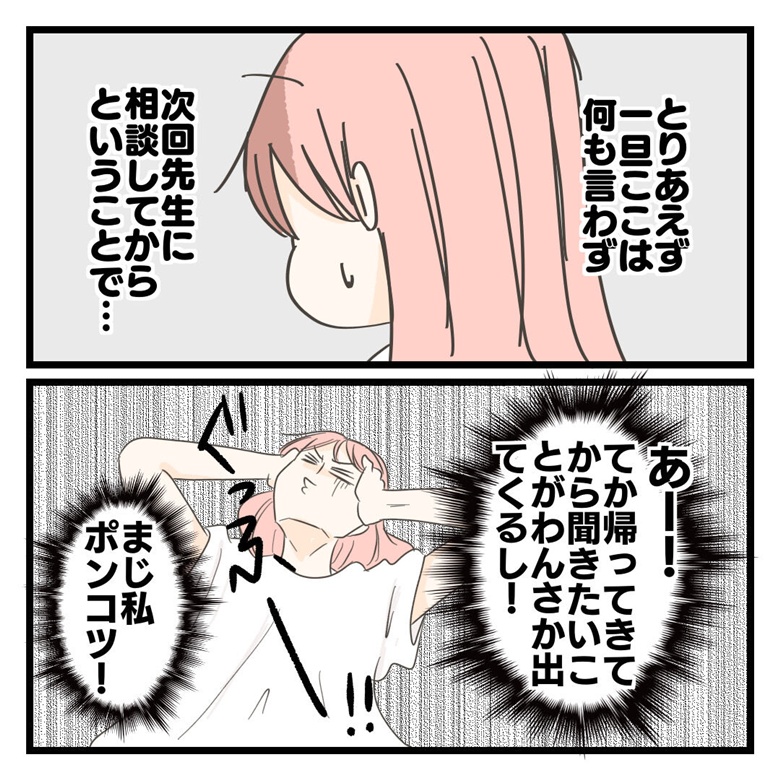

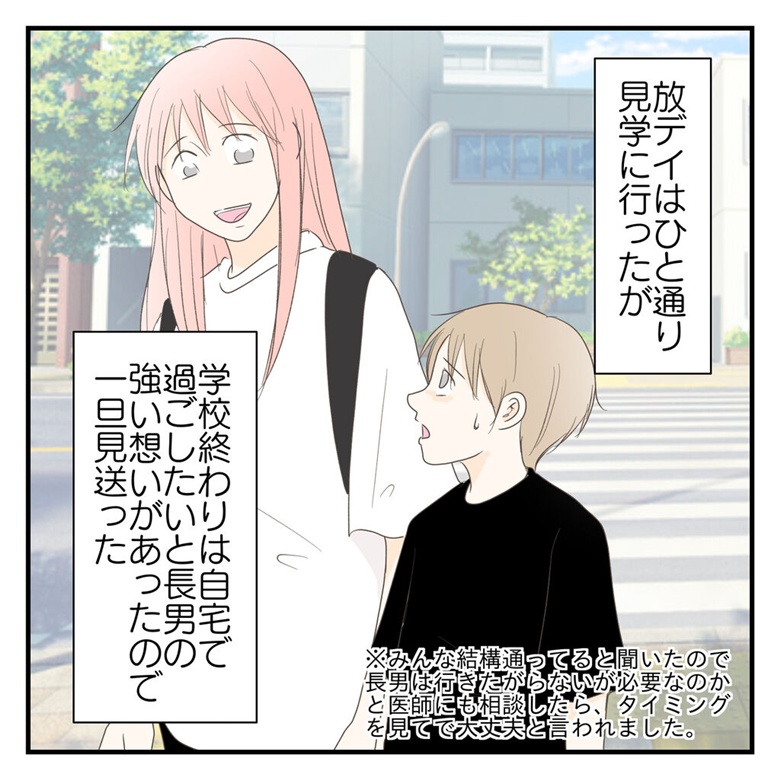

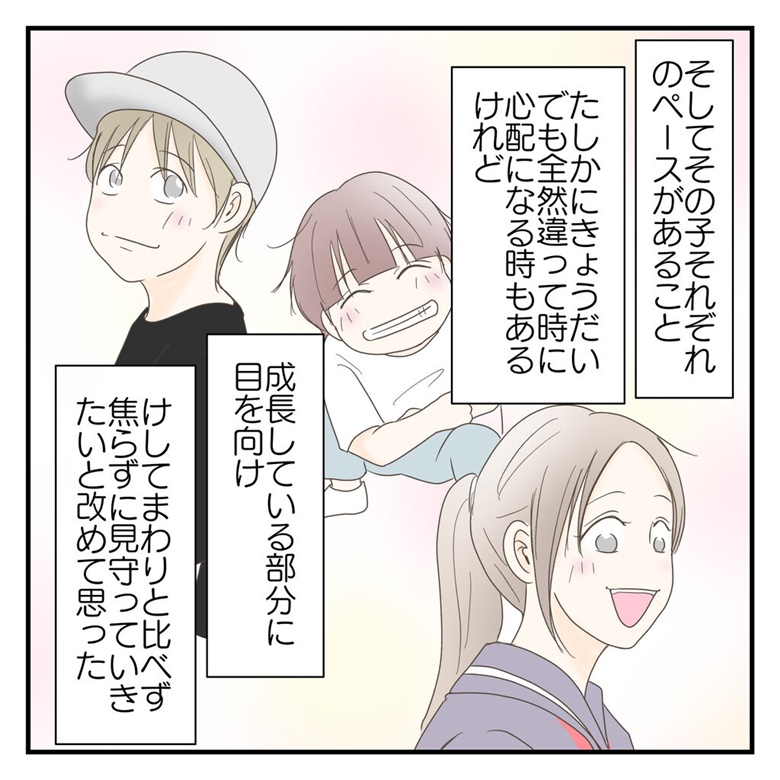

診断はゴールではなくスタート。現在5年生になったまっちくんは、さまざまなことを乗り越えながら、比較的穏やかな日々を送っています。できない部分ではなく、“できていること”を認めて褒めることが、これからもまっちくんの大きな支えになるでしょう。

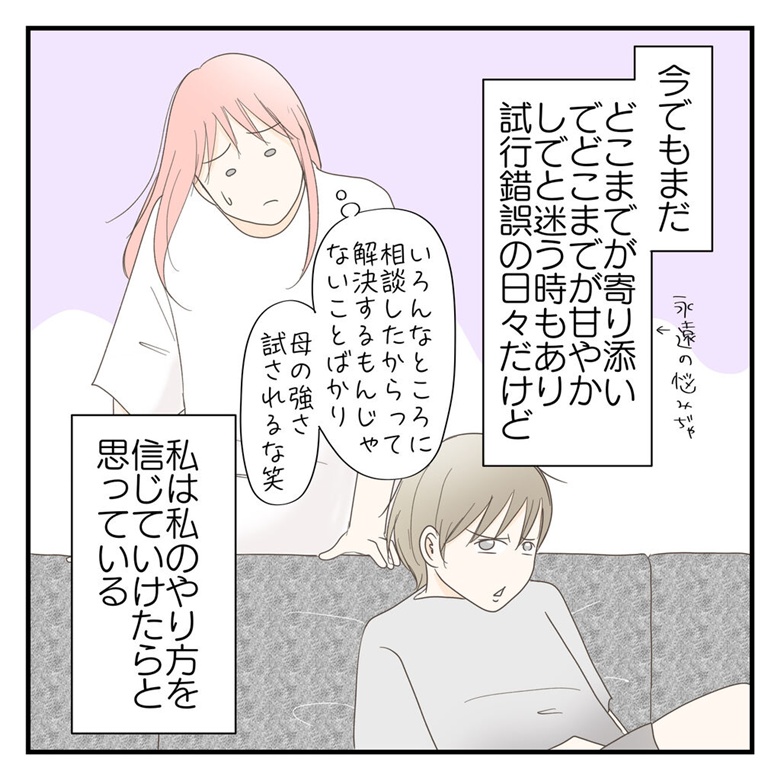

ねこじまさんの体験談から伝わってくるのは、親子で悩みながらも小さな一歩を積み重ねることの尊さ。答えをすぐに見つけることは難しくても、相談や試行錯誤を重ねる過程そのものが子どもの安心につながり、親にとっても心強い学びになるのだと、改めて気づかされます。

「多くを望まなくても毎日成長しているし、時には親が思う以上にできている部分に驚かされる。そんな毎日を楽しむことが何より大切」と、ねこじまさんは話します。

これからも、まっちくんとねこじまさんの歩みをあたたかく見守っていきたいですね。

◇ ◇ ◇

子どもの発達に関する特性は、年齢が上がるにつれて見え方が変わったり、新たな課題が出てきたりすることがあります。そのため「以前は大丈夫と言われたけれど、やはり気になる」という場合にも、改めて医療機関や専門機関に相談することが大切です。

相談先としては、かかりつけの小児科、地域の保健センターや子ども家庭支援センター、発達視線センターなどが挙げられます。その後、必要に応じて発達外来や療育センター、教育相談機関などにつなげてもらえるケースもあります。

発達に関する診断は最終的な答えではなく、子どもに合った支援や環境を整えるための手がかりです。日常の小さなサインを見逃さず、学校や専門家と連携しながら「できていること」を認めてあげることが、安心や自信につながっていきます。

また、ASD(自閉スペクトラム症)などの発達特性を持つお子さんの中には、特定の分野で優れた力を発揮する子もいるため、そうした個性を理解し、伸ばしてあげることも重要です。親の気づきはとても大切な第一歩。迷ったときにはひとりで抱え込まず、早めの相談を心がけましょう。

※本記事の内容は、必ずしもすべての状況にあてはまるとは限りません。必要に応じて医師や専門家に相談するなど、ご自身の責任と判断によって適切なご対応をお願いいたします。

ねこじま いもみ

ねこじま いもみ