しかし、2年生になったまっちくんは、鉛筆を噛んだり、床に「やすみたい」と書いたり、宿題の難しさにかんしゃくを起こしたりするように。担任の先生と相談した結果、宿題の量を調節してもらえることになり、無理なく取り組める工夫を重ねながら、まっちくんも少しずつ前へ進みます。

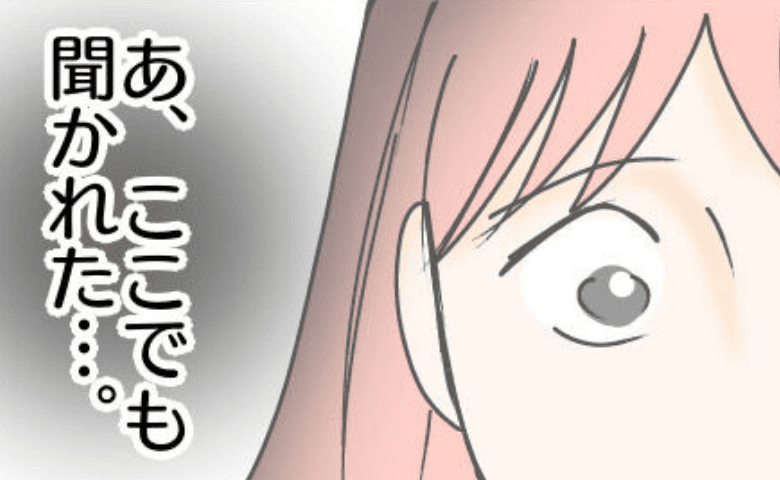

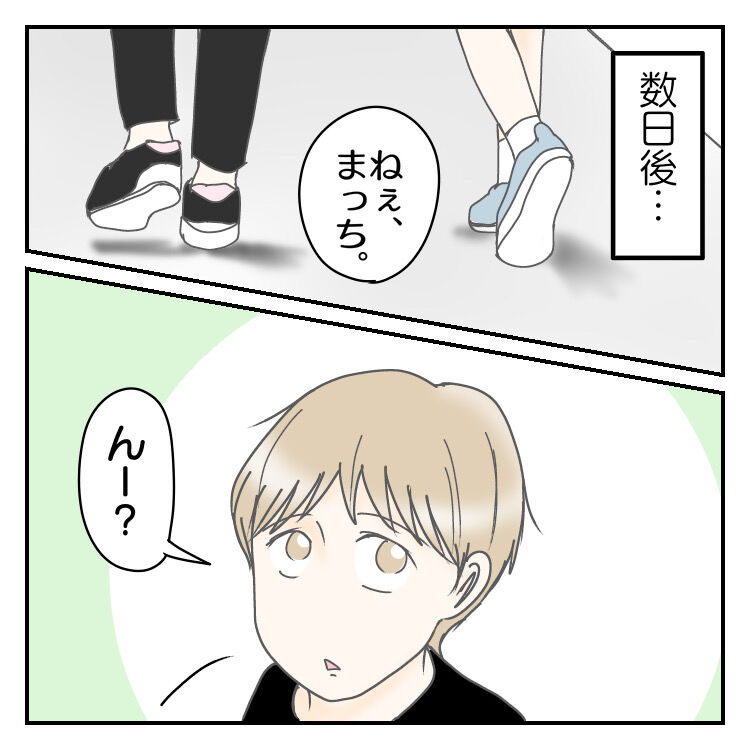

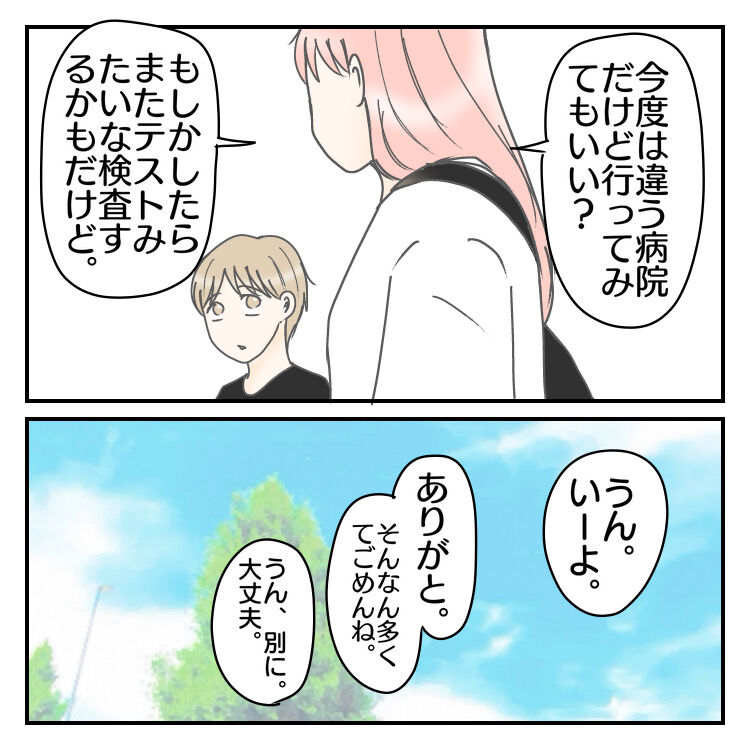

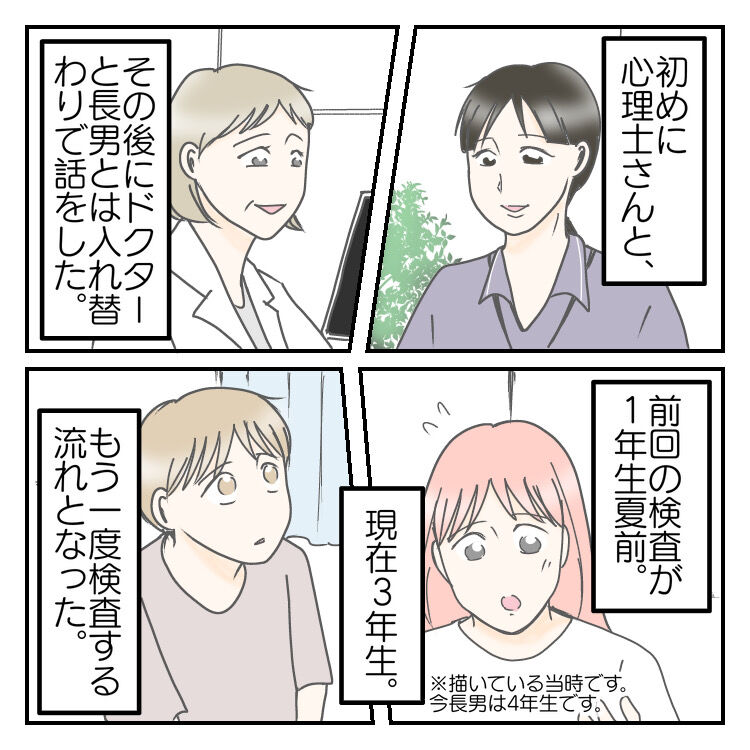

そしてまっちくんが3年生になった春のこと。次男の3歳児健診と療育センターでの面談があり、その両方で、まっちくんの発達について同じような質問をされたことが、心に引っかかったねこじまさん。

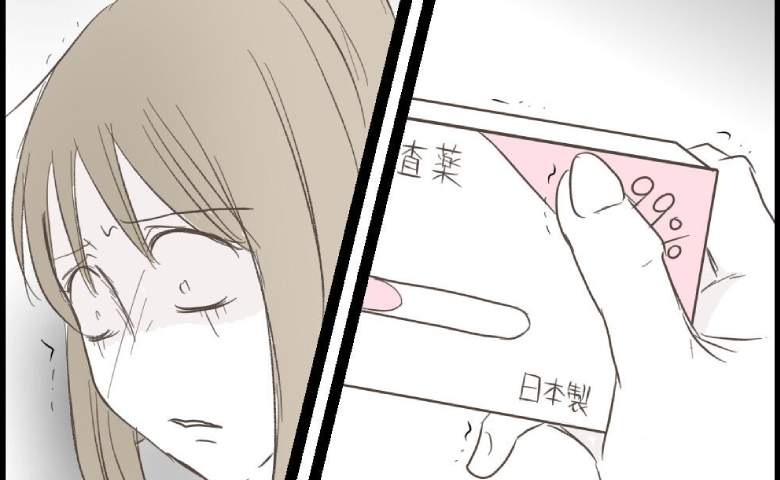

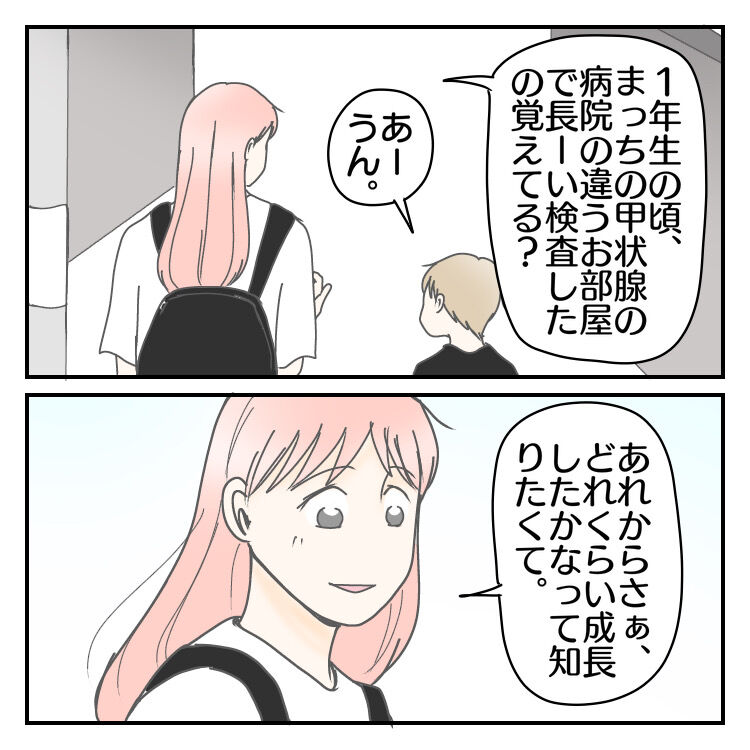

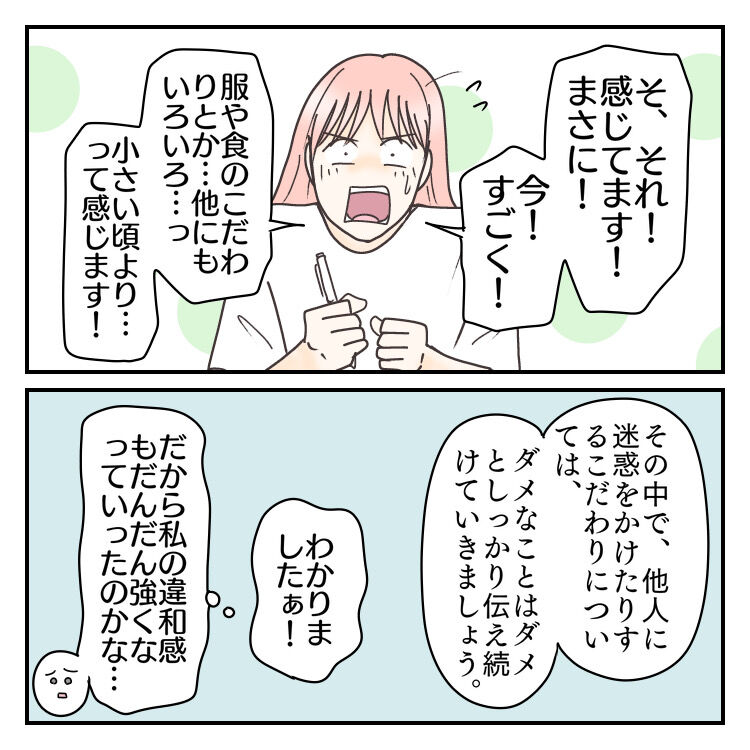

以前の発達検査では「異常なし」とされていたものの、日常生活の中で感じる小さな違和感や突発的なかんしゃくなど、成長とともに気になる点が増えていました。

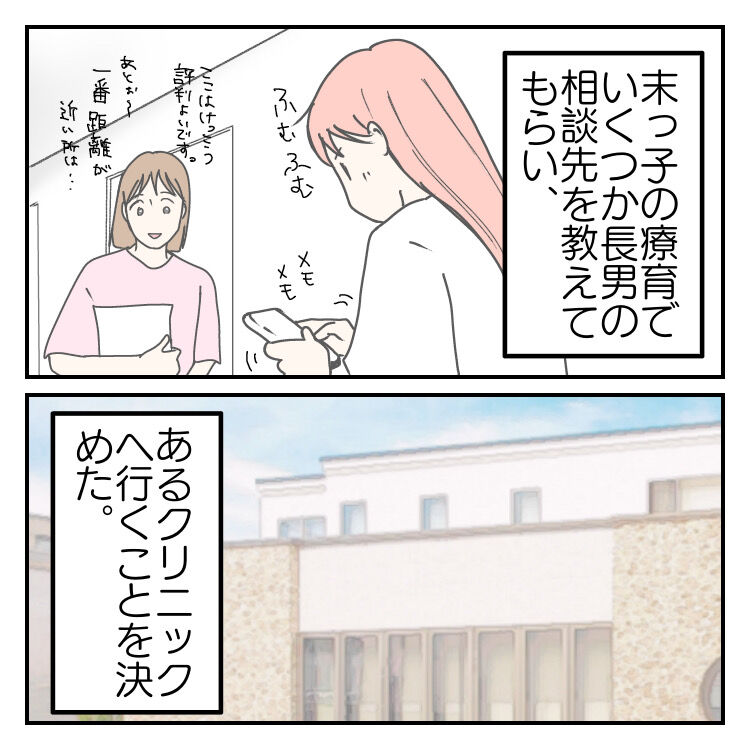

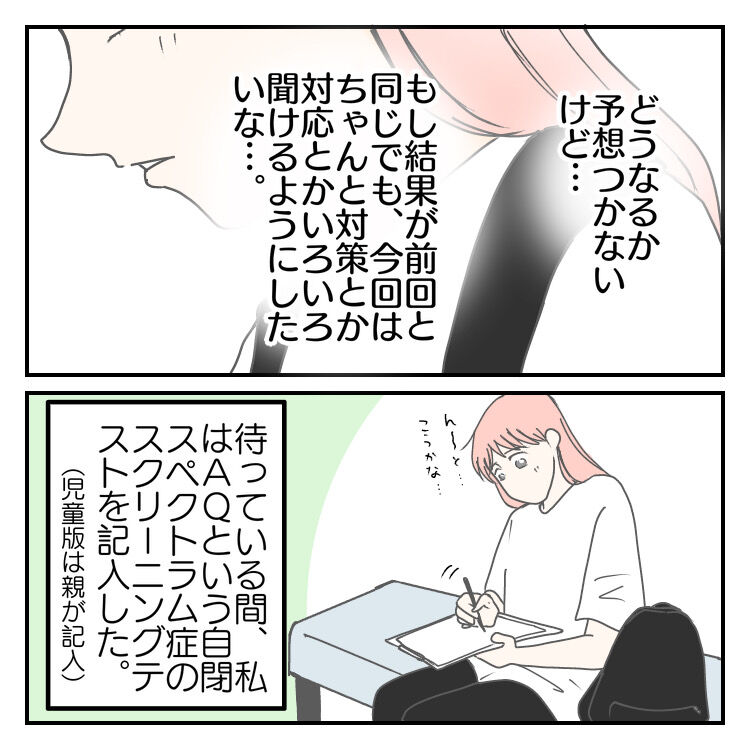

「反抗期」とひとくくりにできないまっちくんの様子に向き合い、ねこじまさんは改めて受診を決意。次男の療育センターで、クリニックを紹介してもらうことに。

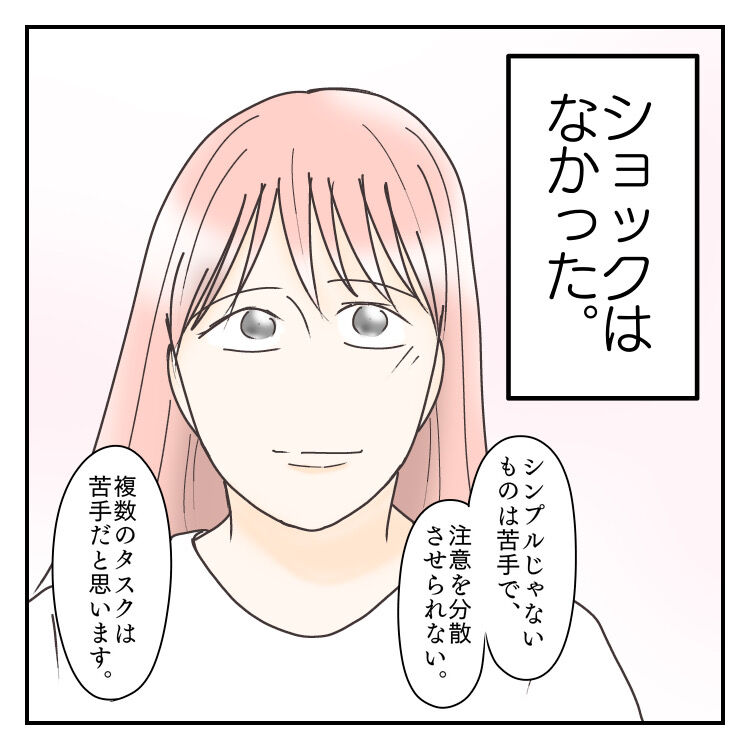

検査結果にショックはなかった

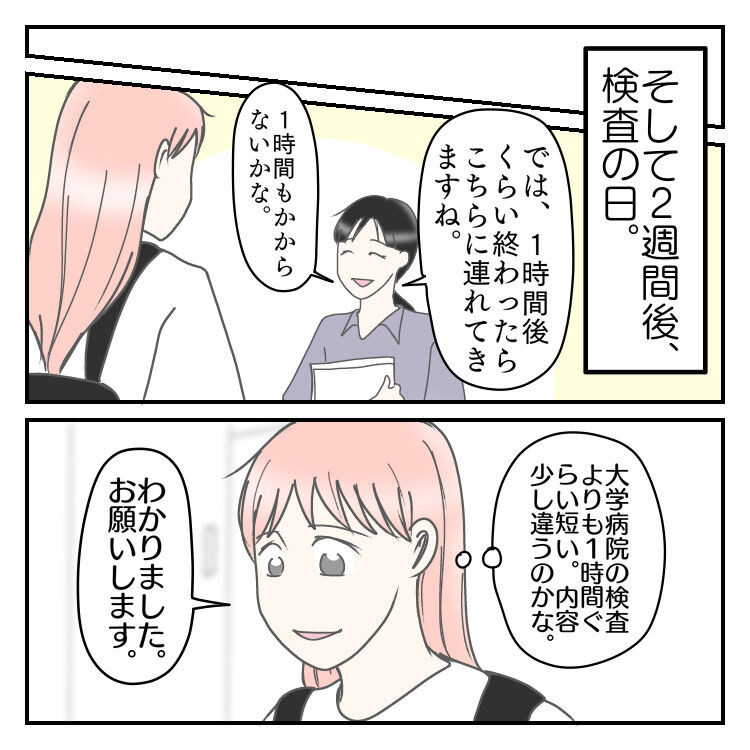

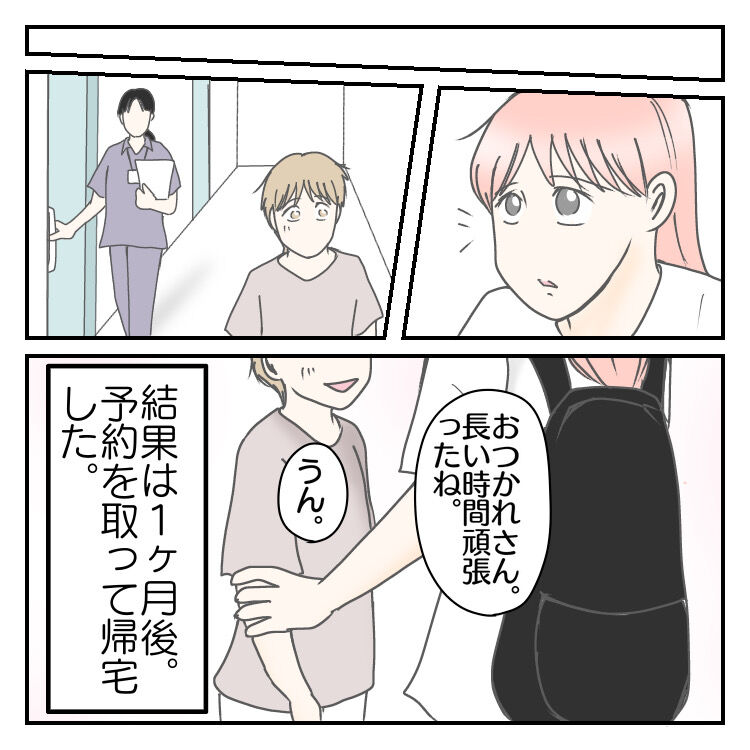

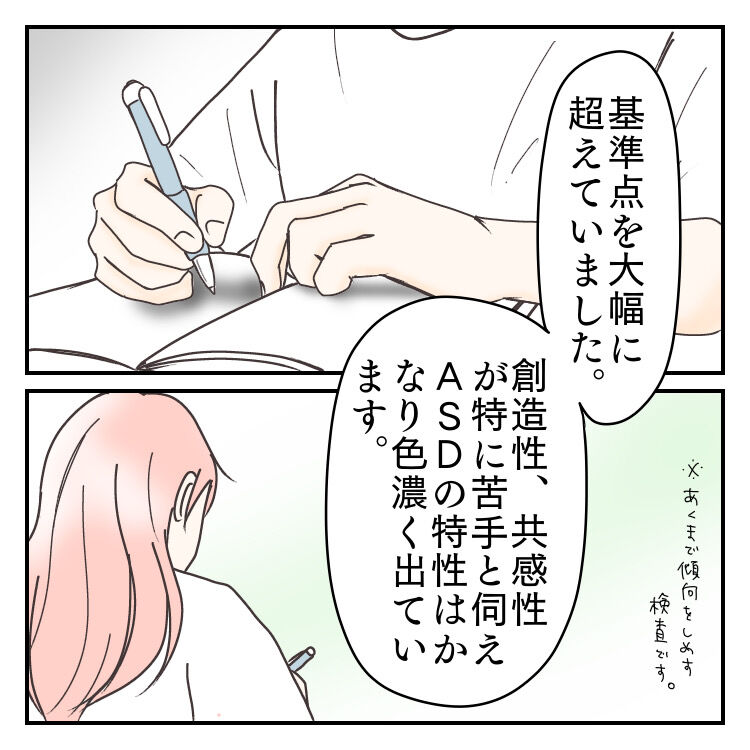

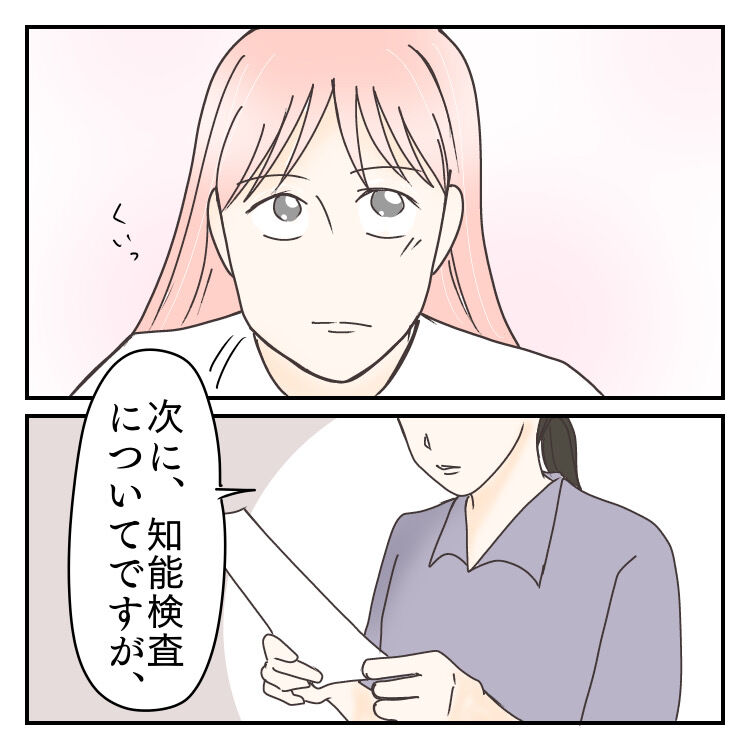

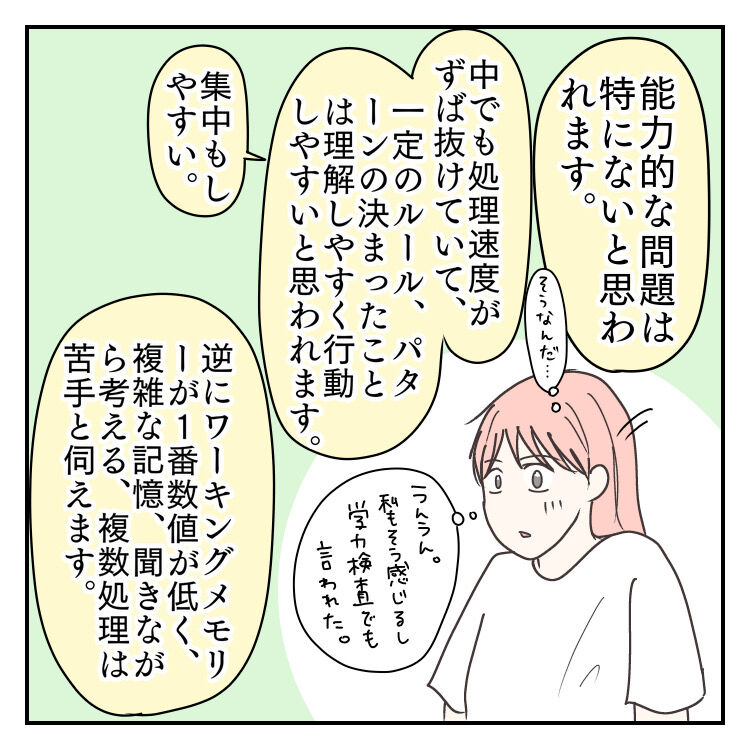

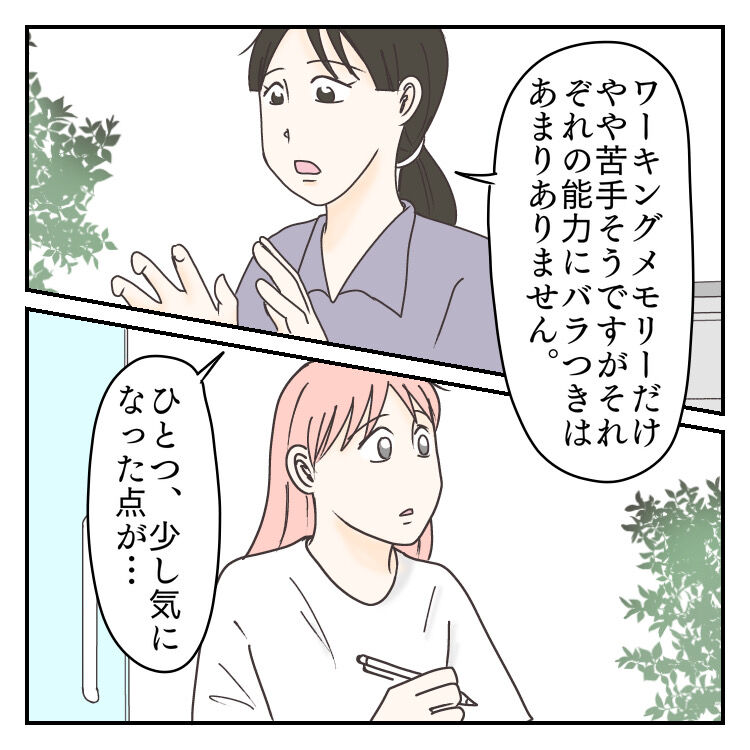

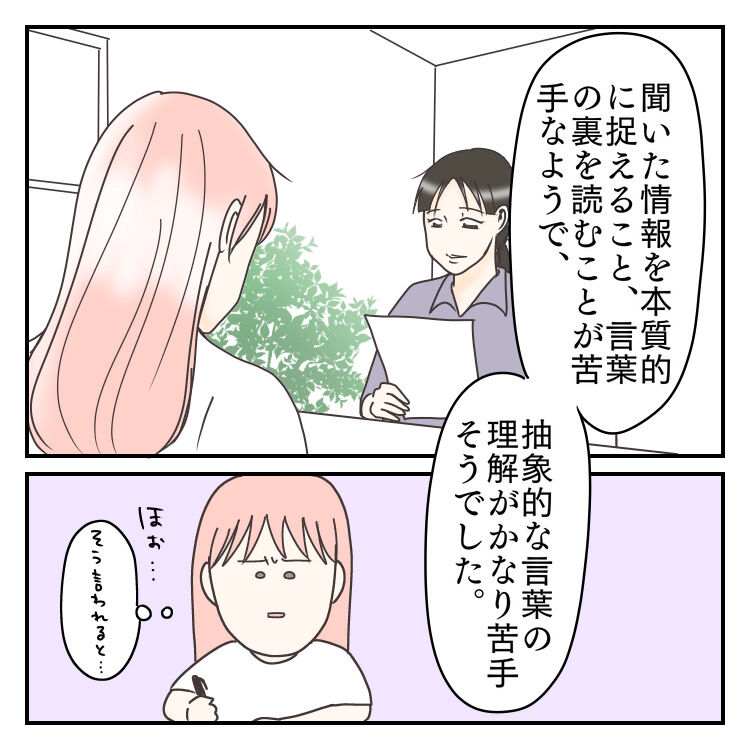

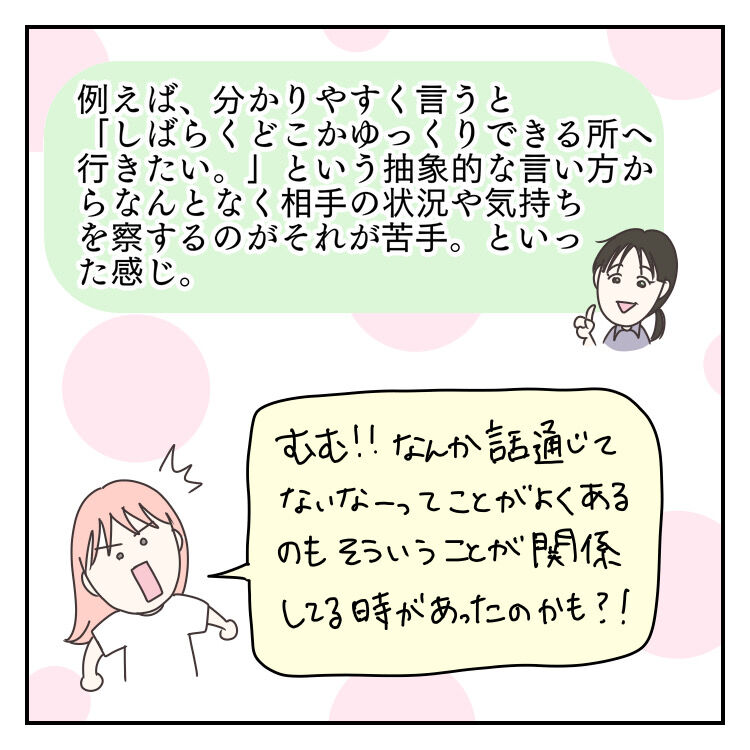

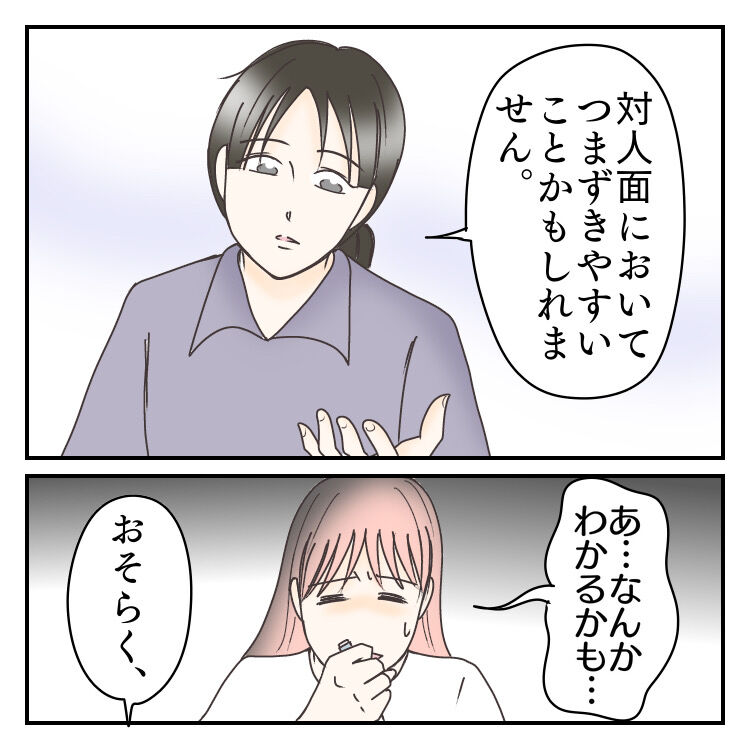

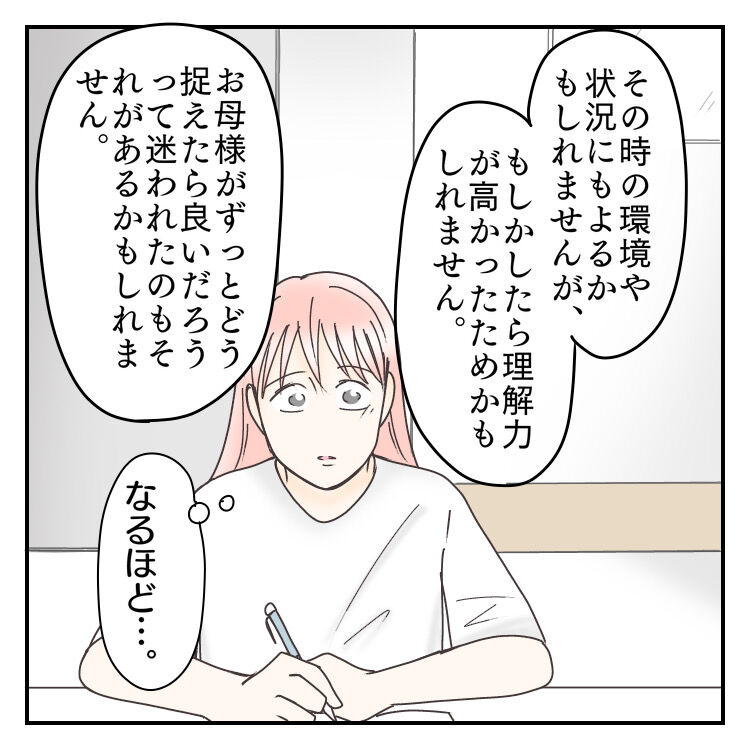

検査の場では、ねこじまさん自身もまっちくんの様子を丁寧に伝えることができました。そして検査結果を聞いたとき、それまで抱えていた“なんとなくの不安”が言語化され、「まるでパズルのピースがぴったりハマるようだった」と感じたそうです。

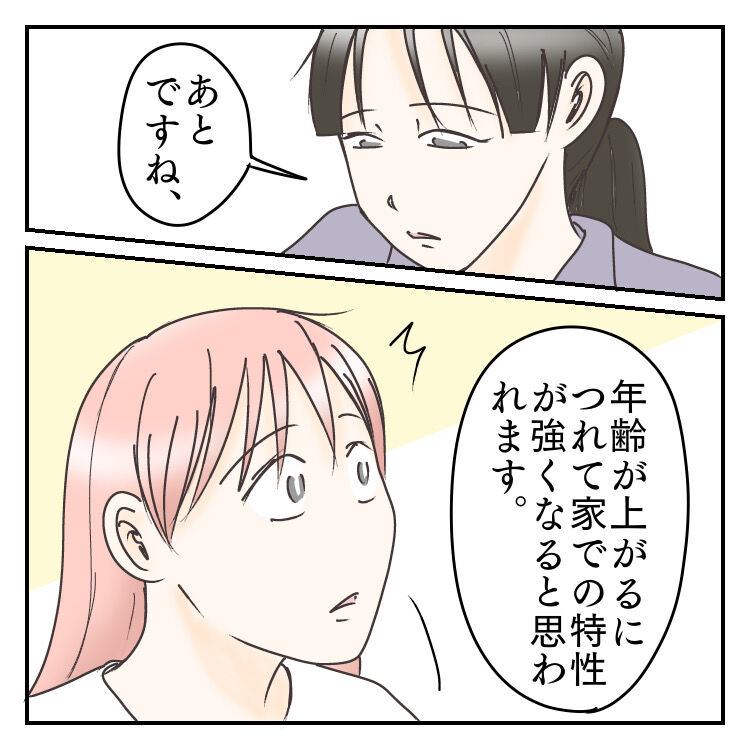

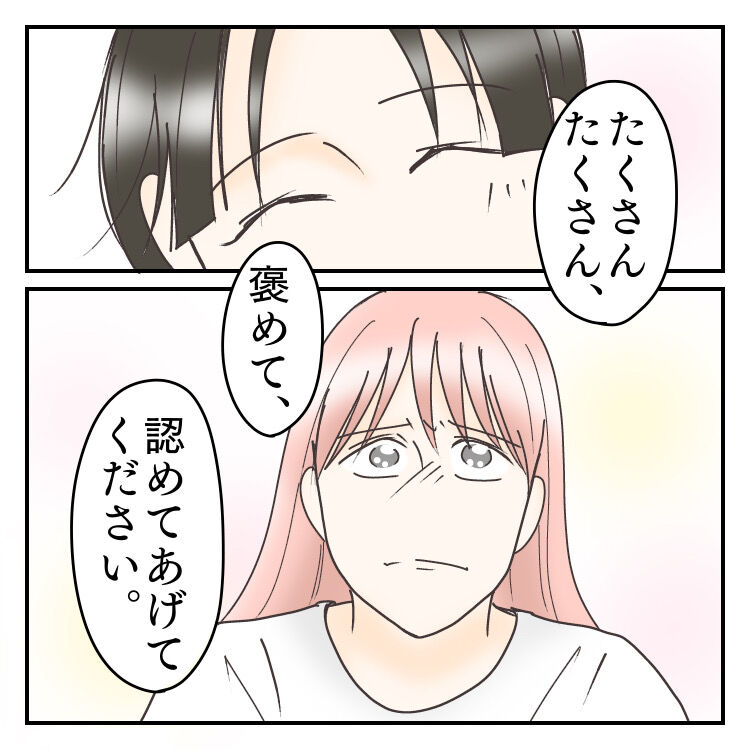

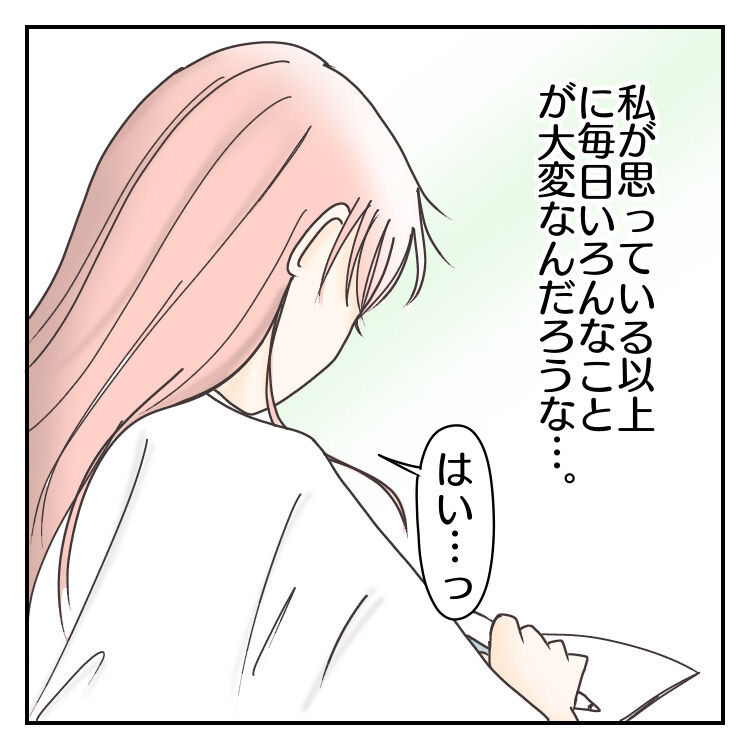

ちょうどそのころ、家庭では服や食べ物へのこだわりなど、成長とともにまっちくんの敏感さがより目立つように。見た目にはわかりづらくても、本人にとっては大きな違和感になることを理解し、その変化を受け入れていくことの大切さを実感したねこじまさんは、「これからは、たくさん褒めて、認めてあげよう」と強く心に決めました。

小さなサインを見逃さず、「頑張っていること」を認めながら寄り添っていくこと。それが、まっちくんにとって何よりの安心につながるのかもしれませんね。

◇ ◇ ◇

子どもの発達に関して「何か違うかも」と感じたとき、すぐに診断がつかないことも少なくありません。しかし、違和感が続く場合や、家庭や学校で困りごとが増えてきた場合には、早めに専門機関へ相談することが大切です。

相談先としては、かかりつけの小児科、地域の保健センターや子ども家庭支援センター、発達視線センターなどが挙げられます。その後、必要に応じて発達外来や療育センター、教育相談機関などにつなげてもらえるケースもあります。

発達の特性は一人ひとり異なり、成長に伴って現れ方が変わることも。また、たとえばASD(自閉スペクトラム症)のお子さんの中には、特定の分野で優れた力を発揮する子もいます。そうした「得意な部分」を早く見つけて、伸ばしてあげることも大切です。

だからこそ「気になるけれど大丈夫かな」と思う段階でも、相談すること自体に意味があります。親子だけで抱え込まず、医療や教育の専門家と連携しながら、子どもが安心して生活できる環境を整えていくことが何より重要です。

※本記事の内容は、必ずしもすべての状況にあてはまるとは限りません。必要に応じて医師や専門家に相談するなど、ご自身の責任と判断によって適切なご対応をお願いいたします。

ねこじま いもみ

ねこじま いもみ