ある日の夜、夫が明らかに思い詰めたような顔で、重い口を開きました。

「あのさ……突然こんなことを言われても驚くと思うけど……頼む! 俺の親父の介護を手伝ってくれないか!?」

夫の絞り出すような声と真剣な表情に、私は息を呑みました。そしてなんとか声を搾り出すように「どういうこと?」と尋ねると、夫は力なく首を振り、昨日実家で目の当たりにした衝撃的な事実を話し始めたのです……。

夫の懇願と、義姉と義父との同居生活

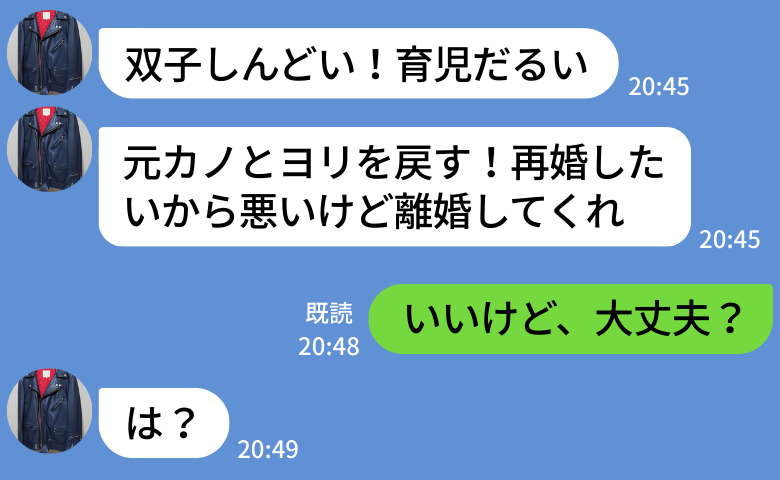

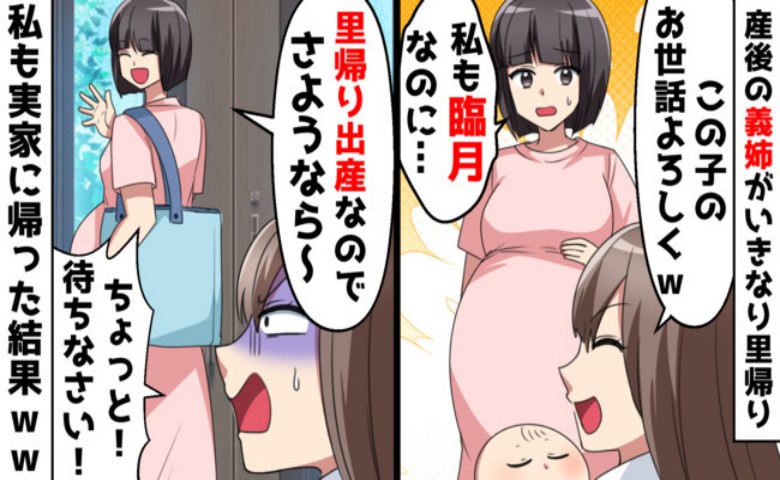

半年前、脳梗塞で倒れた義父。夫が昨日義実家を訪ねたところ、義父の足腰は目に見えて>弱っており、会話もどこか噛み合わなかったそう。それなのに、同居しているはず義姉は何もしないというのです。

「姉さんは……マジで何もしないんだ。俺がいる間も……親父がフラフラしながら洗濯物を干していても、リビングでテレビを見て笑ってるだけ。料理もしないで、親父にファストフードばっかり食べさせてるみたいで……」夫は悔しそうに拳を握りしめていました。

義姉は週3日のパートでお小遣い稼ぎをするのみで、家のことはすべて義父に丸投げ。もちろん家計も義父の年金頼みです。「これはお父さんのリハビリなの」というのが義姉の言い分だそうですが、ただ面倒なことから逃げているだけなのは明らかでした。

私たちに心配をかけまいと、ずっと黙っていた義父のやさしい性格を思うと、胸が締め付けられるようでした。だから、私は即座に同居を承諾したのです。

私の言葉に、夫は「ありがとう……本当にありがとう!」と涙ぐみました。こうして、私たち夫婦は義父の介護のために、義実家で同居することを決めたのでした。

実の父親と弟夫婦を家政婦扱いする義姉

同居を決めて数日後――。

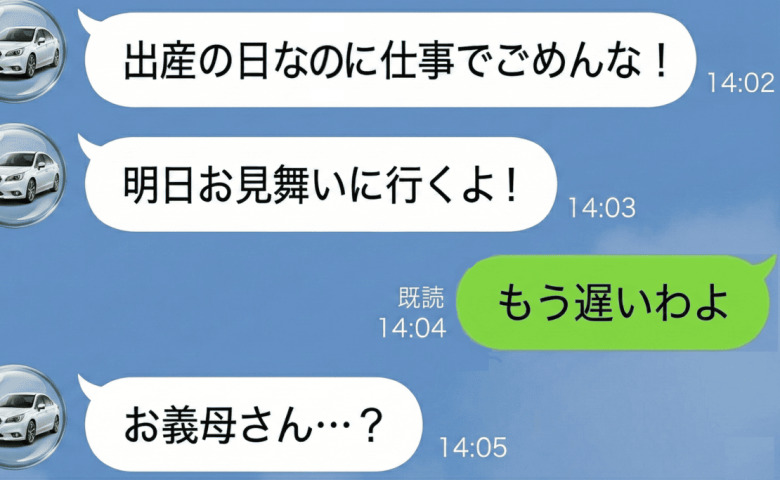

早速、義姉から電話がかかってきました。

ほんとに実家に引っ越してくるの?お父さんの介護のために、わざわざ戻ってくるなんて……ぷっ! よくやるね〜」

人を小馬鹿にしたような笑い声に、私は怒りで頭に血が上るのを感じながらも、冷静を装って答えました。

「お義父さんのことが心配でしたし、お義姉さん1人に任せきりというわけにもいきませんから。これから一緒に頑張っていきましょうね」

しかし、義姉はあっけらかんとこう言い放ったのです。

「は? 協力って、何を? 介護なんて、私は絶対にやらないからね? そっちで勝手にやってちょうだいよ」

私は絶句しました。

それからも、どれだけ「みんなで協力したい」と伝えても、「介護したい人がすれば?」「私は今までどおり自由にやるから」と聞く耳を持ってくれませんでした。

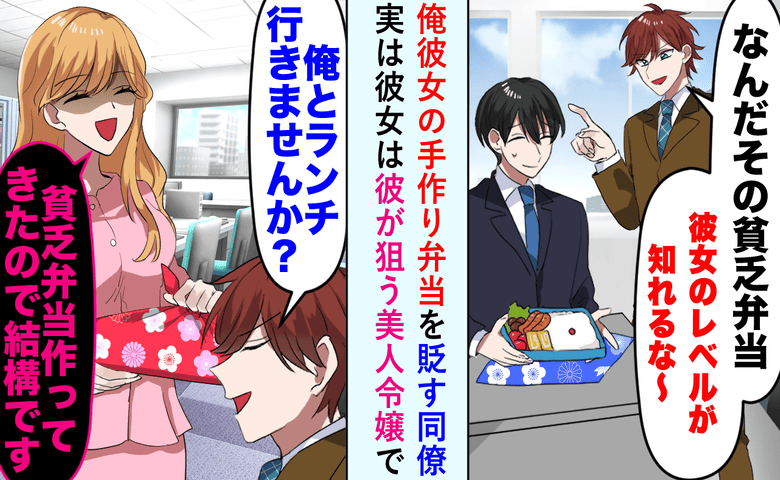

実際に同居が始まってからも、「弟夫婦が来てくれて助かったわ〜」と言いつつ、家事や雑用を私たちに押しつけてきた義姉。私も夫も、すぐに義姉が私たちを便利な家政婦としか思っていないのだろう、と悟りました。

同居を始めて数カ月後――。

私が会社で仕事をしていると、義姉から「ちょっとー! お父さんが咳ばっかしてて、うるさいんだけど」と電話がありました。

すでに病院には連れて行き、経過観察と言われていることを伝えても、「これからオンラインゲームやるのに集中できないの! 仕事なんて早退して、お父さんをどうにかしなさいよ!」と無茶苦茶な要求をしてきます。

あきれて言葉を失ったものの、「もう少しでお昼休みなので、お義父さんの様子を見にいったん帰りますね」と答えた私。お昼ごはんを食べる時間はなさそうだな……と思いながら外出の準備をしていると、今度は夫から連絡がありました。

「父さんのことなら、俺が病院に連れて行くから! 仕事してて大丈夫だからね」

夫もまた、義姉からしつこく連絡を受けていたようでした。夫のやさしさに感謝しつつも、私たちは義姉の存在が、穏やかであるべき介護の時間を蝕んでいっているようにしか感じられませんでした。

このように、日ごとに体調が悪化していく義父の介護を続けながら、なぜ義姉の面倒まで見て、さらには文句まで言われなければならないのだろう……と思ったのは一度や二度ではありませんでした。

そんな日々があと数年は続くのだろう……と思っていた矢先、義父は心筋梗塞であっけなく旅立ってしまいました。

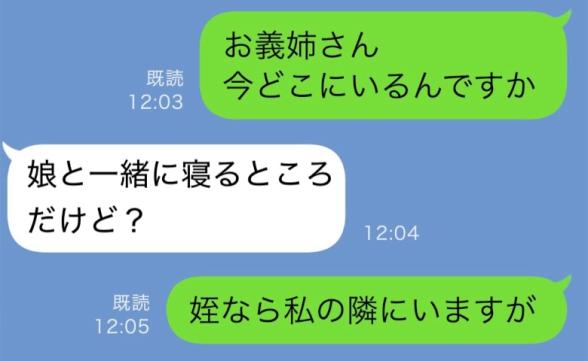

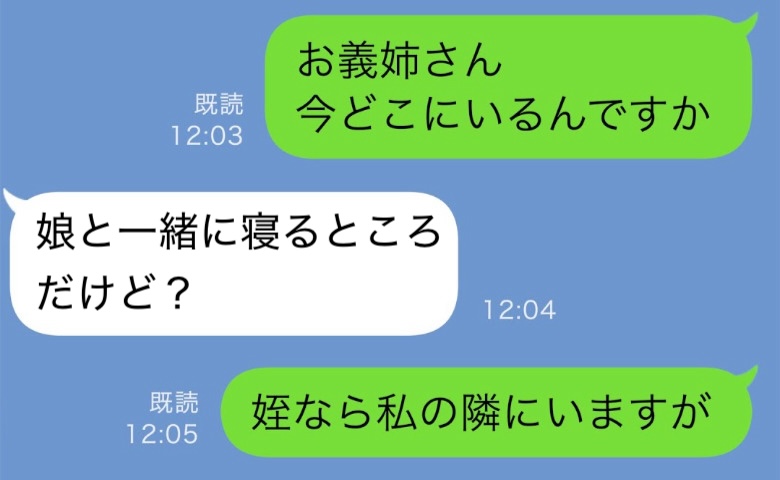

悲しみに暮れる間もなく、葬儀の準備に追われる私たちを横目に、義姉は相変わらず手伝いもせず、スマホをいじるだけ。そして、ようやくすべてが終わり、少し落ち着いたころ、義姉がとんでもないことを言い出したのです。

「あんたたちって、いつ出ていってくれるの? あんたたちの役目はもう終わったんだもの! この家は長女の私のものなの。だから、さっさと出ていってよね」

耳を疑いました。悲しみに浸る暇さえ与えず、介護も葬儀もすべて私たちに丸投げしておきながら、用済みになった途端に「出ていけ」と。あまりの言い草に、私は思わず「ずいぶんと都合がいいですね?」と言い返してしまいました。

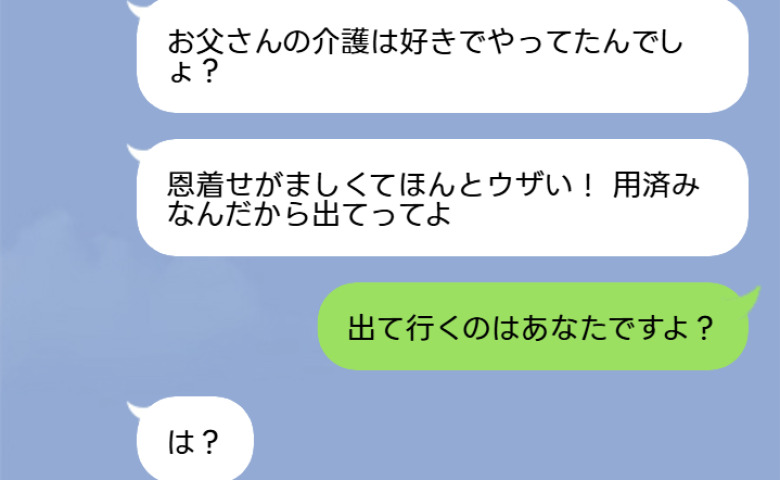

「お父さんの介護は好きでやってたんでしょ?」

「恩着せがましくてほんとウザい! 用済みなんだから出てってよ」

「出て行くのはあなたですよ?」

「は?」

私の静かな声に、義姉は「はあ? な、なんで私が出て行くのよ! この家は私のものなんだから!」とヒステリックに叫び出しました。

「いいえ、この家は法的に夫のものです。お義父さんは生前、『この家を長男に相続させる』という内容の公正証書遺言を遺してくださっていたんです」

同居を決めたときに、義父は私たち夫婦だけを呼び出して、こんな話をしてくれていたのです。

「迷惑をかけてすまないね。娘にはこれまで家賃も入れさせず、金銭的な援助もしてきた。だからこの家だけは、一番世話になったお前たち夫婦に託したいんだ」「だからどうか……私の目の黒いうちだけは、娘をこの家に置いてやってほしい」

驚いたものの、私たちは義父の提案を受け入れることに。そして義父はすぐに夫に義実家を相続させる手続きを行ってくれたのです。

「ちょっと待ってよ……! ここを追い出されたら、私……住むとこないんだけど……!?」と必死に泣きついてくる義姉に、私は静かに、しかしはっきりと告げました。

「自分の父親を最期まで支えた私たちに、感謝の言葉すらなく、追い出そうとしたあなたに……私たちが情けをかける理由はありません。早めに荷物をまとめてくださいね」

その後――。

義姉は親戚中に助けを求めたそうですが、親戚中に素行が知れ渡っており誰にも相手にされず、今は1人でなんとか暮らしているようです。

正直、思い出すだけで腹が立つこともたくさんあったし、本当に大変な毎日でした。でも、この出来事があったからこそ、夫との絆はより一層深まりました。そして、人への感謝や思いやりの大切さを改めて学べた気がします。

大変なことを乗り越えた分だけ、今の穏やかな日常が、とても愛おしく感じられるようになりました。義父が遺してくれたこの家で、これからは夫と2人、笑顔で過ごしていきたいと思います。

【取材時期:2025年7月】

※本記事は、ベビーカレンダーに寄せられた体験談をもとに作成しています。取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。