「実家の母さんと……一緒に住んでもらえないかな」

夫が切り出したのは、青天の霹靂とでも言うべき提案でした。話を聞けば、義姉が突然「結婚するから」という書き置き1枚を残して家を出ていったというのです。

「信じられないだろ? 母さん、最近腰を悪くして動くのもつらそうなのに……。姉さん、今まで料理も洗濯も何一つせず、全部母さんにやらせてたくせに、いざ自分が世話をする番になった途端、逃げ出しやがったんだ……」

夫の言葉には、義姉に対する軽蔑と怒りがにじんでいました。義母がろくな食事もできず、起き上がるのさえつらそうにしていると聞き、私の胸は締めつけられるようでした。今までやさしくしてくれた義母を、見捨てるなんて選択肢はありません。

「もちろんよ! 一緒に住もう。私にできることなら、何でもするから!」

こうして始まった義母との同居生活。それは、嵐の前の、ほんの束の間の穏やかな時間だったのです。

女王さまのご帰還

同居を始めて3カ月――。

元凶である義姉から、能天気な声で電話がありました。

「ちょっと、あんたたちが母さんと住んでるって聞いたわよ〜! 早く言ってよぉ!」

その声色だけで、嫌な予感で背筋がぞくりとしました。そして予感は最悪の形で的中します。

「それなら安心だし、私も実家に戻っちゃおっかな〜♡」

聞けば、義姉は旦那さんに家事ができないことや嘘がバレて大げんかになり「出て行け」と言われたとのこと。つまり、自分の都合が悪くなったから、また母親の世話になろうと舞い戻ってきたのです。私たち夫婦が同居していると知って、自分専用の家政婦ができたとでも思ったのでしょうか。

「私は嫁いだ身だし、お母さんの介護は嫁であるあんたの仕事!」「私の部屋、ちゃんと掃除しといてよね! 布団も干しといて! じゃ!」

あまりの言い草に、私は受話器を握りしめたまま凍りつきました。

夫が「妻にだけは迷惑をかけるな」と釘を刺してくれたにもかかわらず、義姉はわが家に帰ってくるなり、女王さまのように振る舞い始めたのです。

義姉が来てから、私の生活は一変しました。もちろん、悪いほうへ。

「ねぇ、お風呂まだ?」「のど渇いた、お茶」「昨日の煮物、味なかったけどぉ?」「作り置きはいや、できたてを作って」

一日中ソファでスマホをいじりながら、私を顎で使う義姉。フルタイムで働き、慣れない介護に奮闘している私を捕まえては、「てかあんた、要領悪すぎない? 見てるこっちが疲れるんだけど」とあざ笑うのです。

悔しさで奥歯を噛み締め、胃に鉛を詰め込まれたような毎日。夫は何度も義姉に注意してくれましたが、義姉は弟の言葉など聞く耳を持ちません。

「ごめんな……。姉さんて、昔からああなんだ。俺が強く言うと、すぐに泣きわめいて母さんに泣きつく。そのせいで母さんの体調が悪くなったこともあって、どうにも強く出られない自分がいるんだ……。本当に情けないけど」

義姉の言動はますますエスカレート。鏡に映る自分の顔から、日に日に笑顔が消えていくのが嫌でもわかりました。

意外なところから差し伸べられた救いの手

心身ともに限界だったある日――。

就寝前の義母が私の手をそっと握って、やさしく話しかけてくれたのです。

「……本当にごめんなさいね。あの子のせいで、あなたを苦しめて……」「正直に教えて。……もう、ここを出ていきたいと思っているんじゃない?」

図星でした。涙がこみ上げてきて、私は正直な気持ちを打ち明けました。

「ここはお義姉さんのご実家です。嫁の私が『出ていって』なんて言えるはずもなくて……。だから、もう無理だと思ったら、私が出ていくしかないのかなって……」

すると、義母は今まで見たこともないほど強い瞳で、私を見つめました。

「違うわ! ここはもう、あなたの家なのよ!!」

その声は、静かでしたが、私の魂を震わせるほど力強いものでした。

「あの子のために、この家と家族を守ってくれているあなたが去る必要なんてない! もう我慢しなくていいのよ。あんな子に、1ミリも遠慮なんていらない! あの子のためにもならないし、なにがあっても、私があなたの味方だから!」「私はね、あなたには本当に感謝しているのよ。あなたのこと、本当の娘のように想っているんだから」

その瞬間、私の心の中でなにかが弾けました。張り詰めていた糸が切れたのではなく、がんじがらめになっていた鎖が、粉々に砕け散ったのです。

「……はいっ! お義母さん! 私、もう我慢しません!!」

涙でぐしゃぐしゃの顔のまま、私はたしかに笑っていました。反撃なんて、しようと思えばいつだってできたのです。ただ、私の覚悟が決まっていなかっただけ……。

怒りの鉄槌による義姉の終焉

次の日の夜――。

「気分転換してらっしゃい」と、夫との外食を勧めてくれた義母。その言葉に甘えて、私はあらかじめ作っておいた夕食を冷蔵庫に入れ、夫は久しぶりの外食を楽しんでいました。

しかし、せっかくのディナー中に義姉からメッセージが。そして、義姉はいつものように私に命令してきたのです。

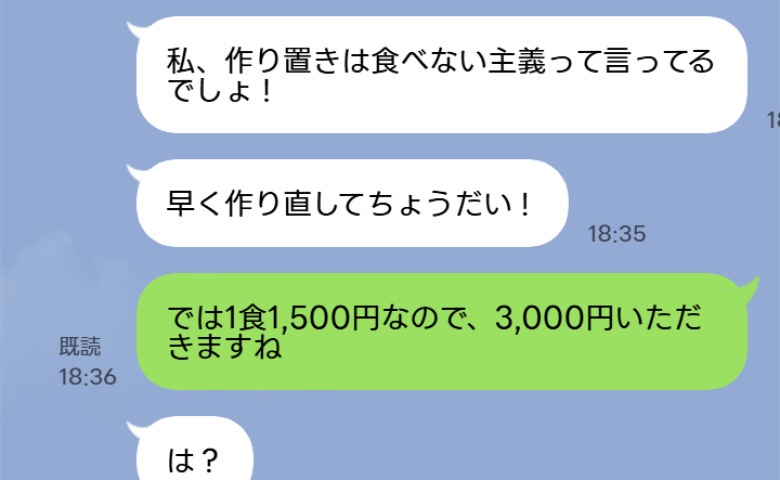

「私、作り置きは食べない主義って言ってるでしょ!」

「早く作り直してちょうだい」

私はいつもの調子にあきれつつも、速攻で返信しました。

「では1食1,500円なので、3,000円いただきますね」

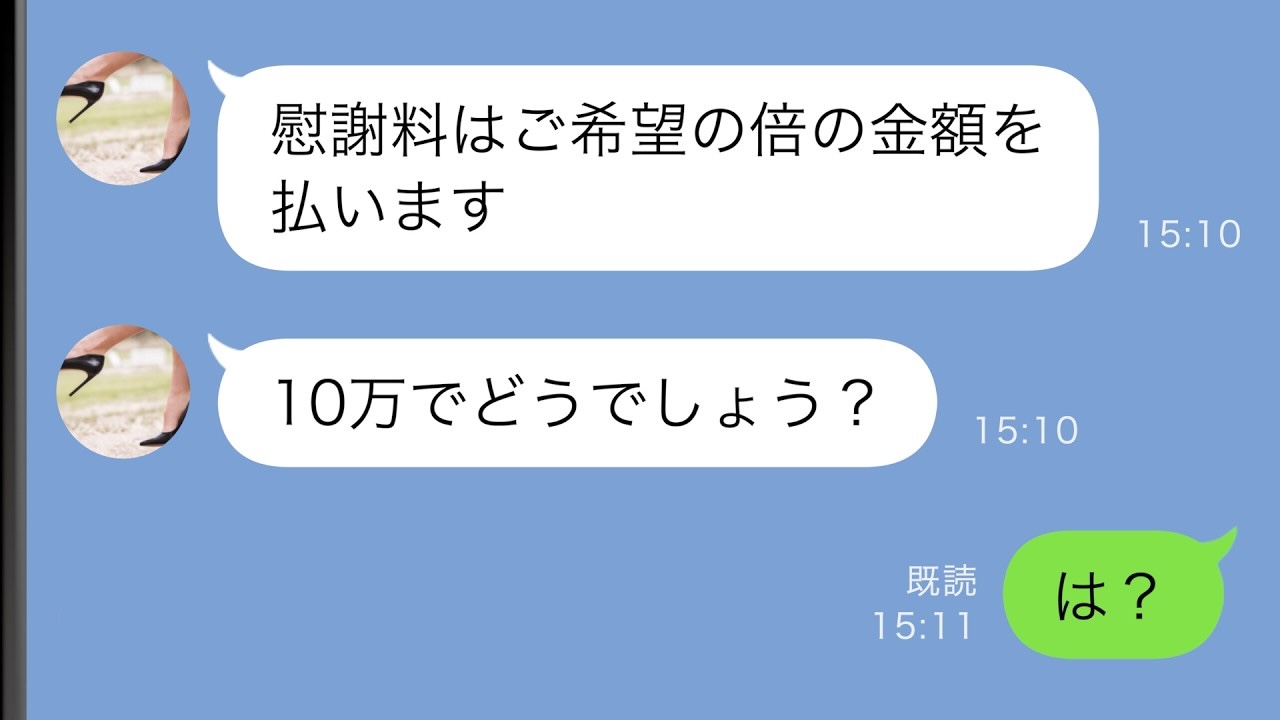

「は?」さすがに驚いた様子の義姉に私は続けました。

「あ、お義母さんからまだ聞いてなかったですか? 先日、お義母さんと二人でしっかり話し合って決めたんですよ。『お義姉さんには相応の料金をいただきなさい』って言ってくださって」

「は!? あんた、頭おかしいんじゃないの!? お母さんがそんなこと言うわけないでしょ?」と怒りのメッセージを送り返してきた義姉に、私は冷静に返します。

「言いましたよ。私の料理が口に合わない人に、これ以上タダで食事を提供するつもりはありません。どうしても作りたての食事がお望みなら、どうぞ外食でもしたらいいじゃないですか。そもそも食費はいつもわが家持ちでしたよね。食材と料理の手間賃をこれからは請求させていただくので。1食1,500円なので、作り直すなら合計3,000円です」

スマホの画面を見せると、隣で夫が「よく言った!」と私の手を固く握りしめてくれました。その後、お義姉さんから返信が来ることはありませんでした。

翌日、お義姉さんが気まずそうに食卓につきました。その日の私が用意した夕食は「レタスそのまま、ゆで卵、冷やしトマト」でした。

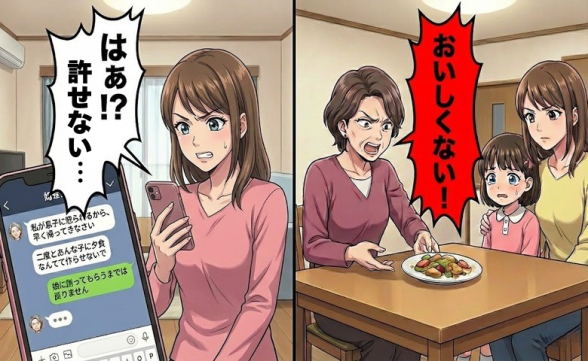

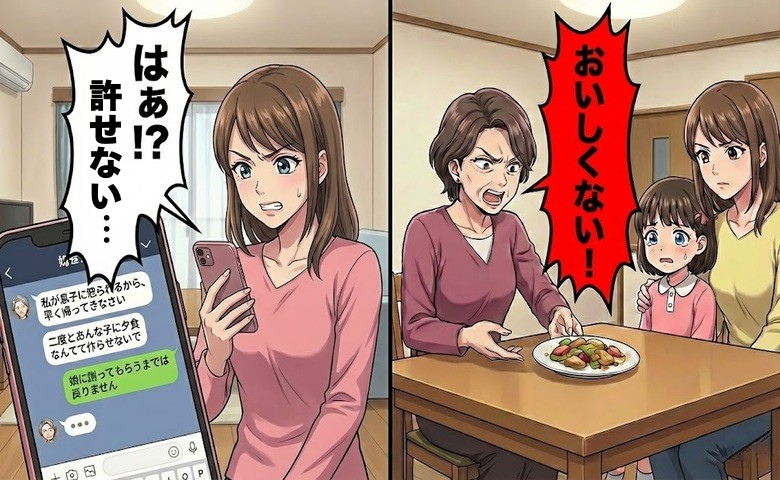

案の定、お義姉さんは声を荒らげます。

「ちょっと、なんなのよこれ! 昨日の嫌がらせのつもり!? ふざけてるの!?」

私は冷静に返しました。

「いいえ? これが、温め直し不要の基本の食事です。もちろん無料ですよ。でも、もし『温かい作りたてのものが食べたい』などのご要望があるのでしたら、昨夜お伝えした通り有料のオプションサービスになりますが、いかがなさいますか? 1品1,500円で承りますが」

私の言葉に、お義姉さんは顔を真っ赤にして黙り込みました。 無料で提供されるものにこれ以上文句は言えず、かといってプライドが邪魔をして「お金を払うから作って」とも言えない。彼女は、手も足も出せなくなったのです。

そして、悔し紛れにこう叫びました。

「も、もういい!お母さんに全部言ってやるから!!」

「ですから、お義母さんからは『遠慮はいらない』と、ちゃーんと許可をいただいてます」私が冷たく言い返すと、義姉の顔がサッと青ざめました。

最大の味方だと思っていた母親から見放された事実をようやく実感したのでしょうか。彼女はわなわなと震えながら「こんな家、出てってやるわ!」と叫び、嵐のように去っていきました。

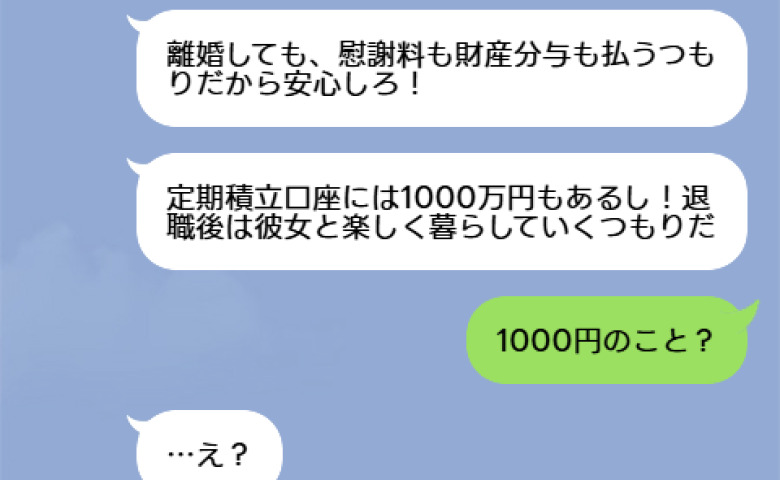

ホッとしたのも束の間、もちろんそれで終わるわけがありません。翌日にはもう、旦那さんから離婚届を突きつけられて行くあてがなくなったと、義姉が半泣きで電話をかけてきました。

「ごめんなさい。もう、あなたの帰る場所はここではありません」

実は、すでに義母は弁護士と司法書士に相談して、私たち夫婦にこの家を正式に贈与する手続きを終えていたのです。一時的に居座っていただけの義姉には、居住を主張する権利すらありません。

義母は、義姉の学費や結婚資金で遺留分に相当する以上の援助をしてきた、とため息をつきながら言っていました。その記録も取ってある――と。

それを告げると、電話の向こうからは絶望の悲鳴が聞こえてきました。それ以来、義姉から私に連絡が来ることは二度とありませんでした。

その後――。

義姉は正式に離婚が成立したそうです。行く当てがなく泣きついてきたお義姉さんに、お義母さんは一度だけ、アパートの初期費用を援助したと聞きました。

ですが、そのときに「親としてできるのはここまでです。これからは自分の力で生きなさい。この家にあなたの居場所はもうありません」と、はっきり伝えたのだそう。お義姉さんは今、必死にパートをしながら、一人でなんとか暮らしていると、夫がどこからか聞いてきました。

一方の私は、夫と義母と、3人で穏やかな日々を過ごしています。

かつて義姉のせいでバラバラになりかけた家族。でも今は、思いやりでつながったこの暮らしが、私にとって大切な居場所になっています。血のつながりだけが家族じゃない。互いを思いやり、支え合う「心」で、人は本当の家族になっていくんだと、そう思います。

大変な出来事ではありましたが、この一件を通して、私たちは本当の意味での「家族」になれた気がします。

【取材時期:2025年7月】

※本記事は、ベビーカレンダーに寄せられた体験談をもとに作成しています。取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

まぁ、能力も無さそうだから、正社員で雇ってくれるところなんてそうそうないか。