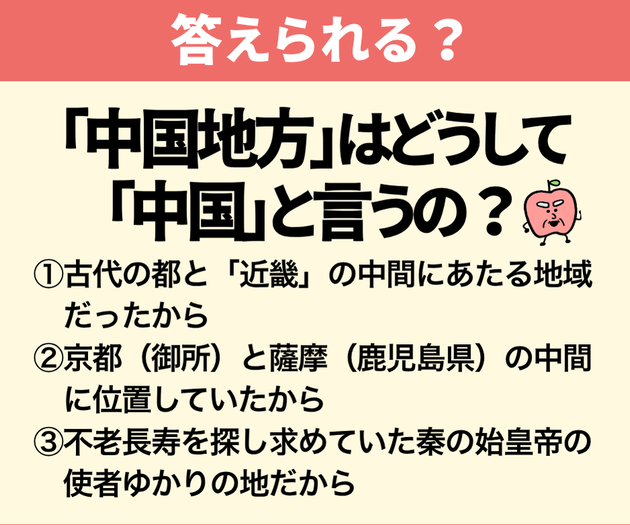

「中国地方」はどうして「中国」と言うの?

「中国地方」の由来をクイズ形式でご紹介します。その理由がわかれば、きっとスッキリするはずですよ!

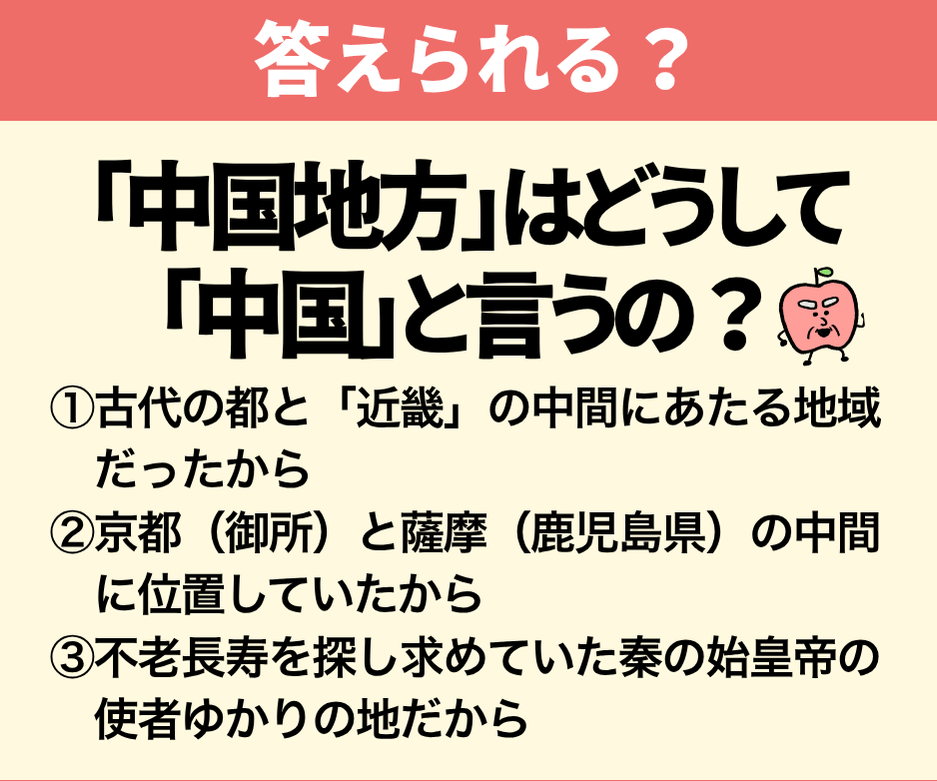

次のうちから選んでみてください。

①古代の都と「近畿」の中間にあたる地域だったから

②京都(御所)と薩摩(鹿児島県)の中間に位置していたから

③不老長寿を探し求めていた秦の始皇帝の使者ゆかりの地

正解は……

①の古代の都と「近畿」の中間にあたる地域だったからでした!

「中国地方」の「中国」は、現代の国家名とは全く関係なく、古代の日本の地理的な区分に由来します。

古代、都(主に京都)を中心とした地域区分として、以下の3つがありました。

・近国(きんごく):都から近い国々

・中国(なかのくに):都から中間の距離にある国々

・遠国(おんごく):都から遠い国々

このうち、現在の山陰・山陽地方にあたる国々が「都から中間にある国」、すなわち「中国(なかのくに)」と呼ばれていました。

これが転じて、「ちゅうごく」という読み方で、現在の地方名として定着したのです。

つまり、「中国地方」の「中国」は、「中央の国」や「中くらいの距離にある国」を意味する、日本独自の歴史的な呼び名だったというわけです。

豆知識:日本の「中国」は国名と1000年以上のズレがある?

「中国地方」と聞くと、現在の中華人民共和国(China)を連想してしまいますが、この二つには全く関係がなく、その歴史には1000年以上のズレがあります。

日本の「中国地方」の「中国」は、平安時代から使われていた「中央の国」を意味する日本の地理用語です。

・日本の「中国地方」:平安時代(8世紀末)には既にその概念が存在。

・中華人民共和国:成立は1949年。

その間の中国:日本の「中国地方」という呼び名が定着した明治時代には、大陸にはまだ清(大清帝国)があり、その後、中華民国が成立しました。

つまり、日本の中国地方が現在の名称になったのは、大陸に「中華人民共和国」という国が誕生する遥か昔のこと。日本の「中国地方」は、どこまでいっても日本独自の歴史と地理に由来する言葉なのです。

豆知識:さらに深掘り!古代の地理区分「近国・中国・遠国」は今のどこ?

日本の「中国地方」の「中国」が、都から「中間(なかのくに)」にある国々を指すという話は分かりましたが、では「近国(きんごく)」や「遠国(おんごく)」は今のどの地域を指していたのでしょうか?

これは、都(主に京都)からの距離や重要度で分けられた、古代日本の行政的な区分です。

(1)近国(きんごく):都から近い国々

都(畿内)から最も近い、日帰り圏内の重要な国々です。

現在の主な都道府県:滋賀県、三重県、愛知県、福井県、兵庫県(東部)、和歌山県など。

(2)中国(なかのくに):都から中間の距離にある国々

都からの距離が中間で、この区分が現在の「中国地方」の由来です。

現在の主な都道府県:鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県(現在の中国地方)。

(3)遠国(おんごく):都から遠い国々

都から最も離れており、移動に長期間かかる遠方の国々です。

現在の主な都道府県:東北地方、四国地方、九州地方のほとんど。

つまり、私たちが今、日常的に使っている「中国地方」という言葉は、1000年以上前の日本人が都から見て「中間くらいにある地域だね」と呼んだ、歴史的な名残だったというわけです。

現代の首都「東京」からの地理区分を考察

公的な区分ではありませんが、地理的な距離感や交通の便に基づいた、現代版の分類を編集部で考えてみた。

(1)近国(きんごく):日帰り圏内の国々

首都圏の機能と密接に結びつき、新幹線や高速道路で日帰りでの移動が容易な地域です。古代の近国が都への「通勤圏」的な意味合いを持っていたのと似ています。

関東地方:埼玉県、千葉県、神奈川県

周辺:山梨県、静岡県(東・中部)、長野県(東部)など

(2)中国(なかのくに):中間距離の国々

新幹線や航空機、夜行バスなどで半日程度かけて移動する地域で、経済圏や文化圏が首都圏と一定の距離を保ちつつも交流が盛んな地域です。古代の「なかのくに」のように、首都圏と地方の「中間」に位置します。

中部地方:愛知県、岐阜県、富山県など

近畿地方:京都府、大阪府、兵庫県、奈良県など

東北地方:宮城県、福島県など

(3)遠国(おんごく):遠隔地の国々

移動に時間がかかり、飛行機での移動が一般的となる地域や、地理的に最も隔たった地域です。古代の「遠国」が行政の監視が届きにくい辺境の意味を持っていたのと同様に、物理的な距離があります。

北海道

九州・沖縄地方(福岡県、鹿児島県、沖縄県など)

中国地方、四国地方(交通網によっては「中国(なかのくに)」に入る場合もありますが、距離的には遠方)

このように、時代は変わっても、「首都を中心とした距離と重要性で地域を分ける」という考え方は、現代の日本の地域構造の中にも見て取ることができます。