育児雑誌「ひよこクラブ」の編集長を経て、ベビーカレンダーに移籍し、編集長となった二階堂。20年以上育児メディアの中心にいた二階堂は、子どもを持ちたいと思い続けながらも、その願いが叶うことはありませんでした。自身の経験から強く思うのは「産みたい人が当たり前に産める社会になってほしい」。離婚、再婚を経て、40代で不妊治療を始めるまでの背景を取材しました。

平日の採卵は「仕事のために」麻酔なし

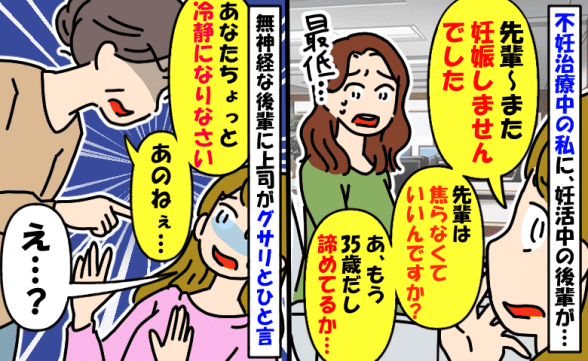

――二階堂編集長は顕微授精による治療を1年間続けてきました。けれど、不妊治療のことは、職場ではオープンにしていなかったんですよね。

「女性社員の多い会社で、不妊治療に対しても理解のある職場だと思います。だから、隠さなくてもいいかなと思ったけれど、治療の成果が出なかったときに周りが声をかけにくくなるかもしれない、お子さんのいる社員にも気を遣わせてしまうかも……といろいろ考えてしまい、一部の人にしか伝えませんでした。

そして、仕事の上で周囲に迷惑をかけたくなかったので、週1~2回の通院はなるべく土日に予約を入れていましたね。仕方なく平日になってしまった場合はクリニックの待合室に併設されているデスクスペースで仕事をしたり。業務が滞らないように、明け方や夜中にパソコンを開くこともありました。

『不妊は病気ではないので、通院を理由に仕事を休むのに気が引ける』という人は多いです。私もそうでした。ただ、リモートワークのできる私の環境は恵まれているほうだろうし、治療の期間も決めていたので、何とかやっていけたように思います。先の見えない状態だったら、体力・気力をどこまで持つことができたか……。

自分が経験してみて思うのは、不妊治療は職場の理解を得て、柔軟にフォローし合える環境でおこなえるのが理想的。少なくとも上司の理解が得られないと、仕事と不妊治療のバランスをとるのは難しいと感じました」(二階堂)

――前回、採卵日は卵胞の育ち具合で急に決まると聞きました。仕事との調整はどのようにされたのでしょう?

「採卵日は1~2日なら調整可能とのことで、3回のうち2回の手術は土曜日に行いました。1回だけ、週末まで待つと自然排卵する恐れがあったので、平日に採卵することに。

私の通っていたクリニックでは採卵時に全身麻酔を使用するのですが、全身麻酔をしての採卵を仕事のある平日におこなうと、時間がかかりすぎてしまうと感じました。そのため私は、平日の採卵は少しでも短い時間で済ませるために、麻酔を使わずに採卵。幸い、私はあまり痛みを感じなかったのですが、人によっては体調が悪くなることもあると聞いていたので、そうなったとしたら、かえって仕事に支障が出るのではないかと気が気ではありませんでした」(二階堂)

厚生労働省によれば、生殖補助医療(体外受精・顕微授精)の場合、女性の通院の目安は『月経周期ごとに1~2時間の診察が4~10日』かつ『半日~1日かかる診察が2日』。診察時間以外に2~3時間の待ち時間があるのが一般的としています。不妊治療と仕事の両立ができず、約16%の人が仕事を辞めています※。

※出典:厚生労働省作成リーフレット「仕事と不妊治療の両立支援のために」

不妊治療の助成や特別養子縁組にも年齢の壁

――不妊治療は経済的な負担もあります。トータルでどのくらいの費用がかかりましたか?

「顕微授精を3回おこない、総額約193万円かかりました。不妊治療のためにとお金を準備していたので後悔はないけれど、やはり高額ですね。

2021年1月から体外受精・顕微授精による不妊治療の助成が拡大されて、1回あたり30万円の補助を6回まで受けることができるようになりました。だけど制度を利用するには年齢制限があり、治療開始の初日時点で女性の年齢が40歳~43歳未満なら助成は3回まで、43歳以上は対象外になるので、この制度があっても私は適用されません。ただ、このような助成が拡大されことで、チャンスが広がる方もたくさんいるはずなのでとてもいいことだと思います。

また、同時期に特別養子縁組についても調べてみたのですが、養親の年齢は45歳までや子どもとの年齢差とを設定されているところが多いようで……。ここでも年齢の壁にぶつかってしまいました」(二階堂)

後悔しないために考えたいライフプランと卵子凍結

――不妊の検査や治療を受けたことのある夫婦は、子どものいない夫婦では28.2%だそうです。不妊治療を受ける人も増加していますね※。つらかったことはどんなことでしょうか。

「不妊治療でつらかったのは、努力が結果につながらないことでした。仕事や勉強は頑張った分だけ成果が出るけれど、不妊治療は着床しなければ振り出しに戻る。むしろ年をとる分、マイナスからの再スタートですね。

今の医療では卵子を若返らせるはできません。卵子の数も日々減っていく中、子どもが欲しいけれど不妊の疑いがあるのなら、早めにカップルで受診することをすすめたいです。自分の体と向き合うことで妊娠への糸口が見つかるかもしれないですから」(二階堂)

※出典:国立社会保障・人口問題研究所「2015年社会保障・人口問題基本調査」P27「図表Ⅱ-3-3 子どもの有無・妻の年齢別にみた、不妊についての心配と治療経験: 第 15 回調査(2015 年)」

――四年制大学を卒業して就職した場合、23~24歳ごろに社会人となり、妊娠適齢期とキャリアを積む時期が重なります。二階堂編集長と同じように、仕事を理由に、妊娠を先延ばしにする人は多いかもしれませんね。

「産休や育休を取るタイミングや仕事と子育ての両立、待機児童など、今の日本で子どもを産み育てるには、乗り越えるべきハードルがあるように思います。

でも、妊娠・出産に関しては年齢を挽回できないことがあるというのも事実。妊娠適齢期は35歳ごろまでで、だいたい閉経の約10年前から妊娠する能力は失われるといいます。これからの時代、いつか子どもが欲しいのであれば、パートナーがいてもいなくても卵子凍結を検討する余地はあるのかもしれません。

思い切り仕事がしたい、子どもも産み育てたい――当たり前のことを当たり前に叶えるためには、妊娠についての正しい知識が必要です。そのうえで、自分なりの生みどきを見据えたライフプランニングが必要ではないでしょうか。手遅れになって後悔しないために……と、自戒を込めて心からそう思いました」(二階堂)

インタビューを通して「赤ちゃんが欲しいと思う人が増えること、笑顔で育児できる世の中になることを心から願っている」と語った二階堂編集長。「そのためにも妊娠を望む女性や妊婦さん、ママだけでなく、全ての人が他人事でなく“自分事”と思える情報をしっかりと届けていきたい」と言います。

コロナ禍ではありますが、『こんなご時世でも産みたい』と思えるように、世の中が変わるためには、私たち一人ひとりの意識を変えることが必要だと改めて感じました。

▶︎前の話を読む

<実らなかった不妊治療#1> 「いつか産める」の誤算。キャリアで逃した妊娠適齢期

<実らなかった不妊治療#2>「産みたい!」最初で最後の不妊治療、46歳の挑戦

取材・文/来布十和