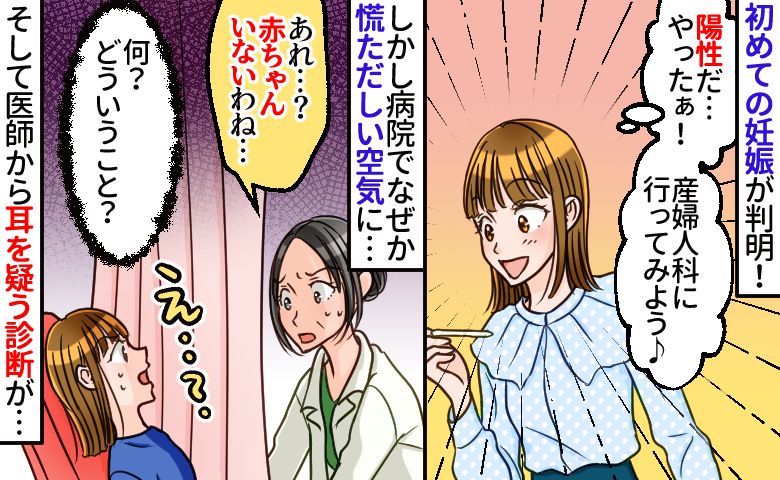

認知症の祖母が出してくれたおやつ→まさかの事件が発生!?

うちの子どもたちがまだ幼いころの話です。子どもたちと一緒に実家に帰省した私。近くに住む6歳の甥と10歳の姪がうちの子どもたちと遊んでくれていました。そして子どもたちをにこにこしながら見守っていたのは、認知症を患っていた私の祖母。しかし、この穏やかな時間に緊張が走る事件が起こったのです――。

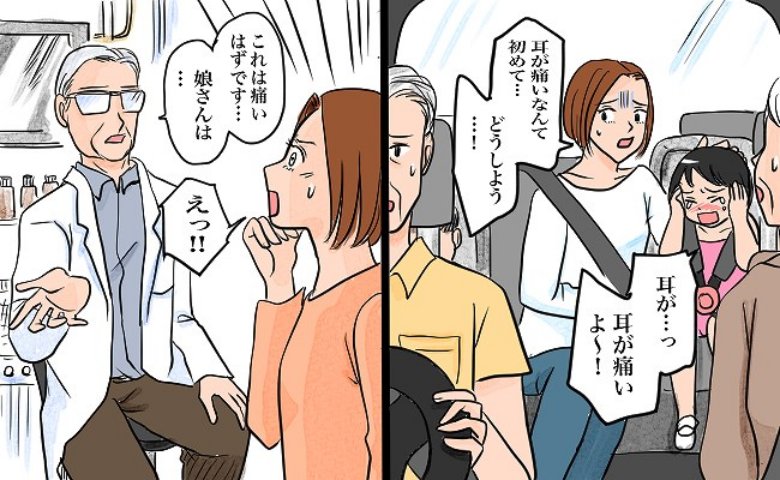

祖母は休憩時におやつを差し出しました。祖母が差し出したのはピーナッツの入ったお菓子……。祖母から差し出されたお菓子を我先に取ろうとする子どもたち。しかし、姪だけは血相を変えて、「食べちゃダメ!」と叫びました。

私もあとから聞いたのですが、実は甥はナッツアレルギー持ち。姪は甥からお菓子を取り上げ、甥は大泣き。再度ナッツのお菓子を甥に渡そうとする祖母に、姪は懸命にアレルギーの怖さを説明していました。認知症の祖母に悪気はなく、姪も甥を守るのに必死でした。

一部始終を見ていた私は、姪に代わって祖母に甥のナッツアレルギーを説明しましたが、認知症の祖母に理解してもらうのはやはり難しいようでした。

この一件から、たとえ親戚の子どもたちであっても、安易に食べ物や飲み物を与えてはいけないと肝に銘じた私。お友だちが家に遊びに来るときも、事前にその子のママさんにアレルギーについて教えてもらうようにしています。

※ピーナッツは少量でも重篤なアレルギー反応を起こす可能性の高いアレルゲンです。アレルギーの疑いがある場合は、特に注意しましょう。また、ピーナッツのように硬くて噛み砕く必要がある物は、小さなかけらが気管に入り込んで喉や気管に詰まらせて窒息したり、肺炎や気管支炎を起こしたりする危険性があります。6歳未満の子どもには食べさせないようにしましょう。

監修:助産師/松田玲子

著者:星 あきら/3歳・8歳の姉弟を育てる母。医療機関に勤務。趣味はお絵描きで、子どものお帳面描きに毎日奮闘中。

※ベビーカレンダーが独自に実施したアンケートで集めた読者様の体験談をもとに記事化しています。

◇ ◇ ◇

食べ物のアレルギーには、特に注意が必要です。「少しなら大丈夫」と安易に考えてしまうと、時には命に関わることもあります。今回のエピソードを通して、改めてアレルギーの重要性を実感しました。認知症の祖母に悪気がなかったことは理解できますが、やはりそういった場合は特に周囲の注意も欠かせませんね。

続いてのお話も、小さな子どもの食事に関するエピソードです。義母の手料理を食べたら、まさかの事態に……!?

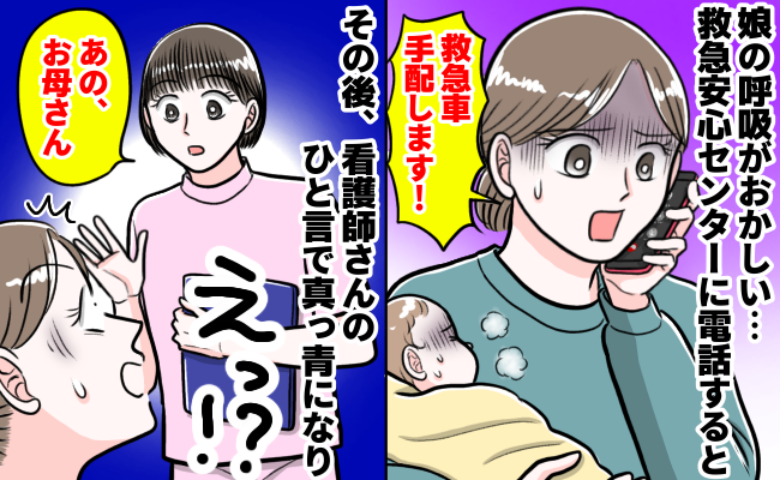

義母のごはんを食べた娘が急変!? 口から出てきた衝撃の物とは?

義実家に行くといつも義母がおいしいごはんを作ってくれて、子どもたちも喜んでたくさん食べます。ある日、義母の手作りごはんをいつものように2歳半の長女がモリモリ食べていて、私たちも微笑ましく見ていました。しかし、突然長女がオエッとし、顔を真っ赤にして苦しみ始めました。慌てて私が背中を叩くと、口の中から何かが出てきたのです。よく見てみると大きめのそら豆……。どうやらポテトサラダに入っていたようで、私はそら豆が入っているとは思わず、まったく確認していませんでした。義母も豆が危ないという認識がなかったようです。

長女はこのあと、そら豆を取り除いたポテトサラダを何事もなく食べ進めていました。義母とは仲がよく、また悪気があったわけでもないのであまり責めることはできず。これ以降は出されたごはんを必ず私がこっそり確認して、大きな物や危なそうな物があったらさりげなく避けるようにしています。

<意識がない、呼吸がない場合>

心肺蘇生(気道確保・胸骨圧迫)をおこないます。

※母子健康手帳に方法が記載されています。もしものときのために、日ごろから手順を把握しておくと安心です。

<1歳以上の子どもの場合>

腹部突き上げ法(ハイムリッヒ法)をおこないます。

①子どもの背中側から救護者の両手を回す

②みぞおちの前で両手を組み、勢い良く両手を絞ってぎゅっと押す

<1歳未満の乳児の場合>

①救護者が膝を曲げ(もしくは椅子に座り)、太ももの上に子どもをうつ伏せに抱きあげる

②子どもの背中の、肩甲骨の間のあたりを手のひらで5~6回強く叩き、詰まった食品を吐き出させる(背部叩打法)。

それでも窒息が解除できない場合や、意識がない場合には……

③子どもをあお向けに寝かせ、心肺蘇生と同じように、左右の乳頭を結んだ線の中央で、少し足側を指2本で押す。

豆やナッツ類など、硬くてかみ砕く必要のある食品は、5歳以下のお子さんには食べさせないようにしましょう。また、ミニトマトやぶどうなど、球状の食品を丸ごと食べさせると窒息するリスクがあるので、4等分にして、よく噛んで食べるよう言い聞かせてください。

もしお子さんが喉に物を詰まらせてしまったら、すぐに119番通報をし、上記の応急処置をおこなってください。

監修:助産師/松田玲子

著者:うーちゃん/30代女性・主婦。1歳と4歳の子どもを育てる専業主婦。録り溜めしたドラマを一気見するのが好き。

※ベビーカレンダーが独自に実施したアンケートで集めた読者様の体験談をもとに記事化しています。

◇ ◇ ◇

お子さんに何事もなく、本当によかったです。作ってもらったごはんやお店で食べるごはんは、危険な大きさの物が入っていないか食べさせる前に確認して、入っていた場合は取り除くことが大切ですね。

最後のお話は、離乳食の味付けにまつわるエピソードです。義母のまさかのアレンジに唖然……!?

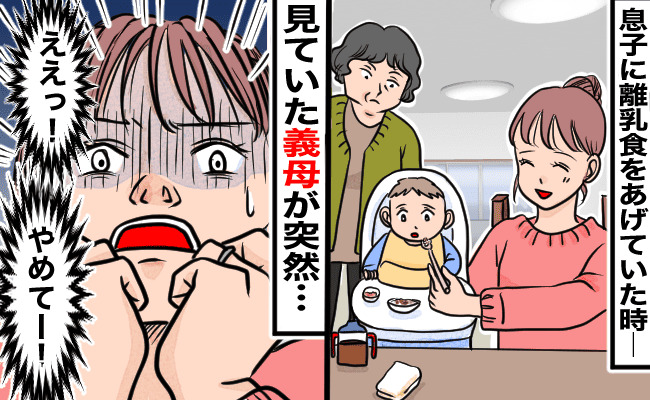

「ええっ、やめて!」息子の離乳食に義母がアレンジ!?

義母がわが家に来たときの話です。当時7カ月の息子に、納豆ごはんを食べさせていた私。しかし、義母がいるといういつもと環境が違うからなのか、息子はなかなか納豆ごはんを食べてくれませんでした。

すると見ていた義母が突然、「味がないからだよー」と、息子の納豆ごはんにしょう油をドボドボドボ…!! 私はびっくりして何も言えませんでした。

聞くと、義母は離乳食を薄味で進めていくということを知らなかったようで、息子が3歳になった今では、「最近は味付けしないんだってねー」と話しています。義母は、あのときの納豆ごはんのことは忘れているようですが、私にとっては忘れられない衝撃的な出来事です。

著者:佐藤 恵/シンパパと結婚したステップファミリーママ

※ベビーカレンダーが独自に実施したアンケートで集めた読者様の体験談をもとに記事化しています。

◇ ◇ ◇

離乳食の味付けは、それぞれの家庭で子どもに合わせて進めているもの。特に薄味で進めているママが多いのではないでしょうか。そんな中で、勝手に濃い味付けにされてしまうと困ってしまいますよね。なかなか難しいことではありますが、普段の会話の中で離乳食の進め方についてお義母様と話をするなどのコミュニケーションを取っておくことも大切かもしれませんね。

今回は、子どもに与える食べ物に関するエピソードをご紹介しました。悪気なく起こってしまうトラブルも多く、改めてアレルギーや食事の知識をしっかり学ぶ必要性を感じるエピソードばかりでした。食べ物に関するトラブルは、ちょっとした誤解や思い込みから起こることもあります。大切なのはお互いに情報を共有しながら、子どもの成長に合った食事を進めていくこと。周囲の協力を得ながら、安心して食事を楽しめる環境を作っていきたいですね。