元夫と妹が駆け落ちしてからは、私は両親と同じ敷地でそれぞれの建物に住み、二世帯同居として暮らしていました。両親が亡くなったあとは、元の実家──両親が暮らしていた古い家は、空き家のまま。私はいずれ、取り壊して庭にする予定でいました。ひとり暮らしにはちょうどよくて、静かな日々でした。そんなある日、妹が突然やってきたのです……。

Uターン移住を企てた妹夫婦

「お姉ちゃん、久しぶり~。元気にしてた?」

10年ぶりに見る顔。私の夫を奪って駆け落ちした立場とは思えない、軽いあいさつでした。

「10年前はお姉ちゃんの旦那奪ってごめんw」

「私たち、地元にUターンすることにしたから、よろしくね♡」

とあっけらかんと言う妹。

私が驚いていると、妹は「ねえ、お父さんとお母さんが住んでいた家、私たちに使わせてくれない?」と言ってきました。

まさかの言葉に、私は目を細めました。「『私たち』ってあなたたち夫婦のこと?」と聞くと、「えぇ、私たち夫婦よ。さすがにあの人は気まずいらしくて私に交渉を任せてきたんだけどね。でも、あの家ってもともとお父さんとお母さんの家でしょ? 私にも半分くらい権利あるってことにならない?」

私はしばらく沈黙し、静かに言いました。

「あの後のこと、知らないんだね」

「は?」と怪訝な声をあげる妹に、私は説明しました。

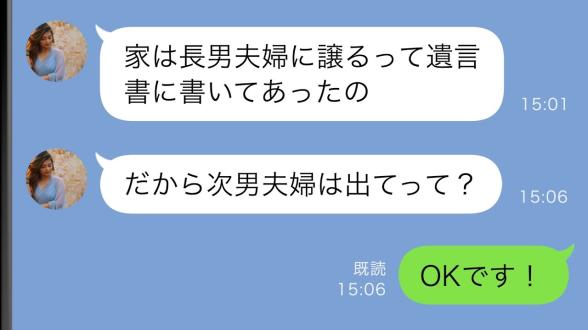

「この家は、お父さんとお母さんの遺言で私が相続したものよ。名義も手続きも全部終わって、今は私1人の持ち物なの」「それに敷地の奥にあるもう一つの家は、近々取り壊して庭にする予定よ」2人が敷地に入り込むことを想像するだけで、背筋が凍りました。

「だいたい、あなたはお父さんとお母さんから『もう二度と顔を見せるな』って言われたでしょう?」「勘当されたって、あなたもわかっているはずよ」

妹が駆け落ちすると知ったとき、両親は激怒し、ほとんど絶縁状に近い書面を送りつけたのです。

――「家族の財産は一切求めません」

その誓約書には妹自身の署名があるのです。

「だから、この家にも敷地にも、あなたにはもう何の権利もないの」

妹はなおも食い下がります。「でも、空いてるんだしさ、このまま放っておくくらいなら、住まわせてくれたっていいでしょ?」「家族って助け合うものでしょ?」どの口が言えるのでしょうか。私はきっぱりと言い放ちました。

「あなたたちが同じ敷地内にいると思うだけで、ゾッとして私はこの家に住めなくなるわ。勘弁してちょうだい」

そう言うと、妹は、「私たちが何に困ってるか聞いてもくれないのね!」「あのね、私とあの人、無職になっちゃったの。駆け落ちしてから、転職先がなかなか見つからなくて、2人ともアルバイトしてなんとか食いつないでるんだけど。家賃も滞納しちゃって。借金もできちゃって。困ってるのよ」

妹は切羽詰まったように説明を続けました。

「私もあの人も狭い業界で働いてたから、駆け落ちが噂になっちゃったのか、まったく採用されないの」

私はため息をついて、「自分で選んだ道でしょ? 覚悟もないのに人の人生を壊しておいて、今さら助けてって……どこまで都合がいいのよ」「それに、よりによって姉の夫と駆け落ちなんて、常識で考えても終わってるわ」と言いました。

妹の顔は引きつり「でも……家族なんだから、ちょっとぐらい助け合ってもいいじゃん。本当に困ってるんだってば!」と言いました。

「いくらなんでも、あなたたちを助ける気なんてない。この家はお父さんとお母さんから私が譲り受けたものだし、この敷地を使わせる気は一切ない。それだけははっきり言っておくわ」「明け渡すつもりはないから早くどこかに消えてちょうだい」と私が言うと、「はあ? 家族なのに、なんでそこまで言われなきゃいけないのよ」妹は苛立ったように声を上げましたが、私は冷静に口を開きました。

感情を抑えながらも、一つひとつ突きつけるように言葉を続けました。

妹夫婦の駆け落ち後の地元の変化

「あなたたちが駆け落ちしてから、うちの親戚、ばらばらになったわよ。冠婚葬祭のたびに『あの子が来るなら出ない』っていう人が出てきて……。両親も気まずそうだった」

「元夫のご両親も、あの騒動のあとご近所から完全に無視されてた。『育て方が悪い』ってね。結局、黙って家を手放して、地元から出ていったの。『もうここにはいられない』って言い残して」

「あなたたちが壊したのは、家族だけじゃない。人間関係も、信用も、土地とのつながりも全部よ」

「『家族は助け合うものだ』なんてあなたが言える立場じゃないのに……、やっぱり何も変わってないのね」

「あなたは忘れても、周りは忘れないのよ。まして、傷つけられた人たちはね」

口をつぐむ妹に私は続けました。

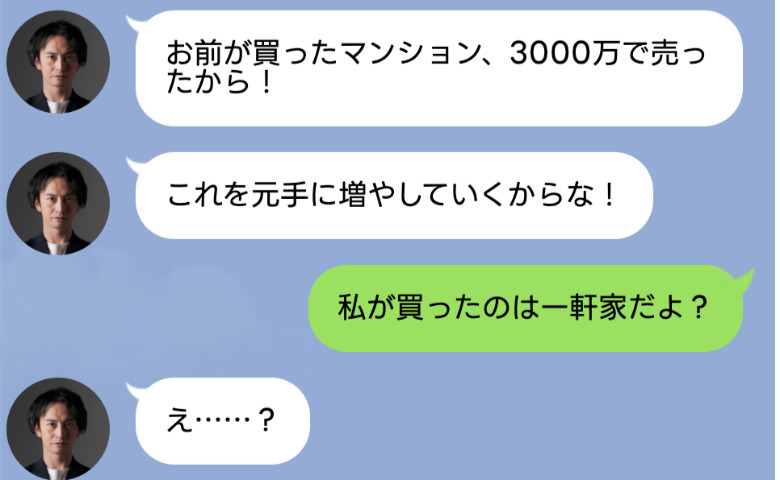

「略奪だのなんだの、されたほうがマヌケなんでしょ。あんたもそう。私に取られた時点で、終わってたのよ」

「……ふん。願い下げよ。こんなところ、戻ってきたのがそもそもの間違いだったわ」

妹は吐き捨てるように言って、背を向けました。

今度は夫が…

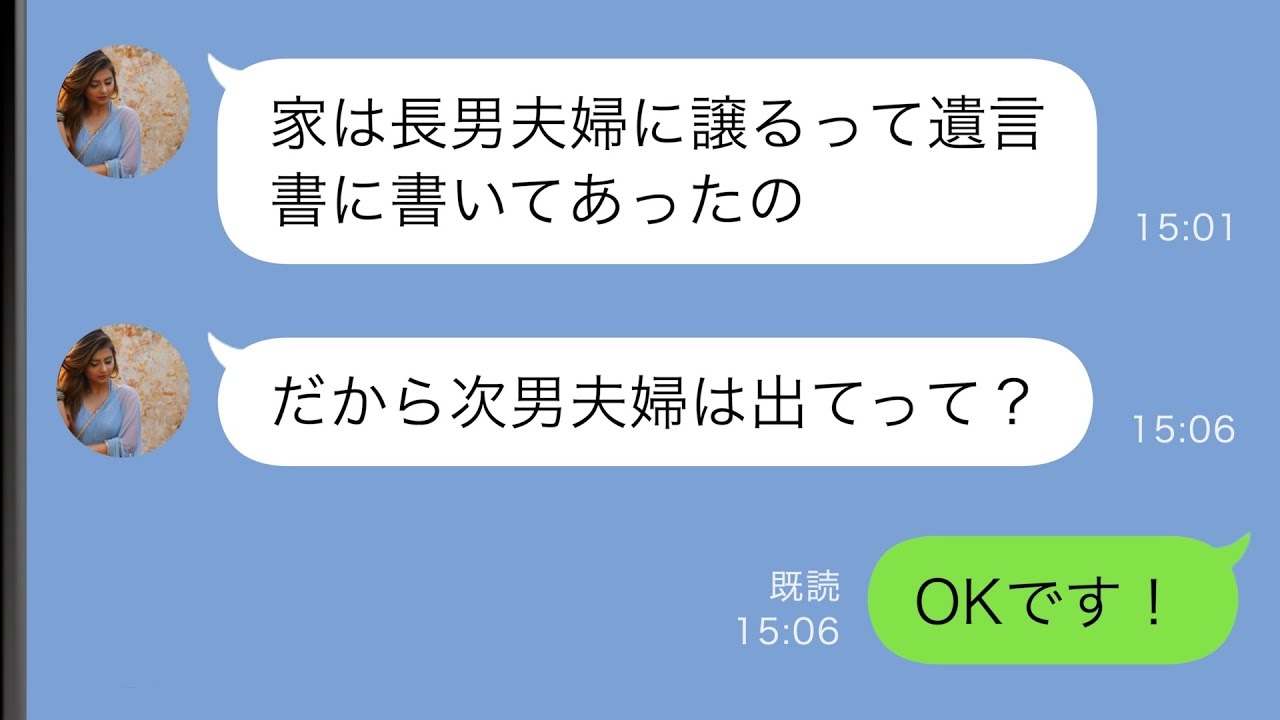

その日の夕方、今度は元夫が訪ねてきました。

「……久しぶり」

声はかすれていました。顔色は悪く、髪は薄くなり、背中はわずかに曲がっていました。10年という時間が、彼の活力と自尊心を削ったことがひと目でわかりました。

「何の用?」

「あいつから聞いてるだろ? ……転職先は見つからないし、頼れる親戚もいないし、友人にも断られて……もう、本当に行くあてがないんだ」

私は黙って彼を見つめました。

「自分で選んだ道でしょ」

「そうだよ……でも、こんなふうになるなんて思わなかった」

「私はね、あなたが出ていった日から、自分の人生を立て直してきたの。全部ひとりで」

私がそう言うと、元夫は情けない声を出して言いました。

「お願いだ……頼れるのはもう、お前だけなんだ」

「いいえ。私があなたを助けることは一切ないわ」「あなたがしたことはそういうことなの」そう私が言うと、「……お前、冷たいな」元夫はぽつりとつぶやきました。

「昔は、あんなにやさしかったのに。こんなときに手も差し伸べてくれないのか……?」

私は静かに答えました。

「そのやさしさを、あなたが踏みにじったんでしょう?」

「あのときだって、迷ってたんだよ……。でも、引き返せなくて……」

弁解するような声でした。けれど、私の心はもう揺れませんでした。

「どうぞ、お帰りください」

元夫はうなだれたまま立ち上がり、足取りの重いまま玄関を出ていきました。

涙も怒りも、もう残っていなかったけれど、夫に私の意思をきちんと伝えられたことで、私の中の何かがすっと静まっていくのを感じました。ようやく、私の人生に、本当の意味で区切りがついたのだと思います。

その後――。

妹夫婦は地元で職も住まいも見つけられず、あちこちに助けを求めていたという話を、親戚から聞きました。けれど、2人のしたことが知れ渡っているせいか、誰も手を差し伸べなかったのだそう。

10年前、夫を奪われて人生が終わったと思っていたけれど、結局行き詰まったのはあの2人だったようです。私は今、リフォームしたお気に入りの家で、静かにコーヒーを飲む――それだけで、十分に満たされています。一度は壊された人生だけど、小さな幸せを見つけながら、こんなふうに穏やかに暮らせる――今は、そう実感しています。

【取材時期:2024年12月】

※本記事は、ベビーカレンダーに寄せられた体験談をもとに作成しています。取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。