大人用の薬を長女に飲ませてしまった夫

家族で風邪を引いてしまったときのことです。

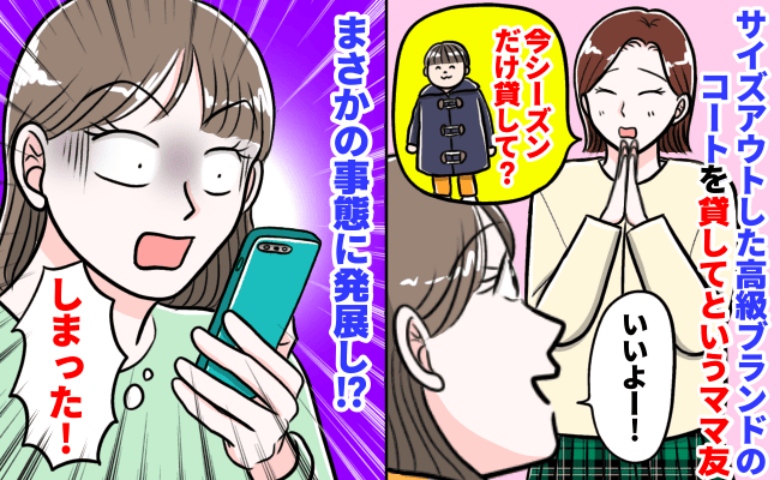

単身赴任の夫を除いた私と5歳の長女、3歳の次女の3人は、発熱や咳、鼻水といった風邪症状でダウンしていました。私自身もしんどいなかで日中に子どもたちを病院へ連れて行き、あとは夕食後に薬を飲ませて寝るだけというタイミングで、夫が赴任先から帰宅。これ幸いと私が次女に薬を飲ませている間に、「長女に薬を飲ませてあげて」と夫へお願いしました。

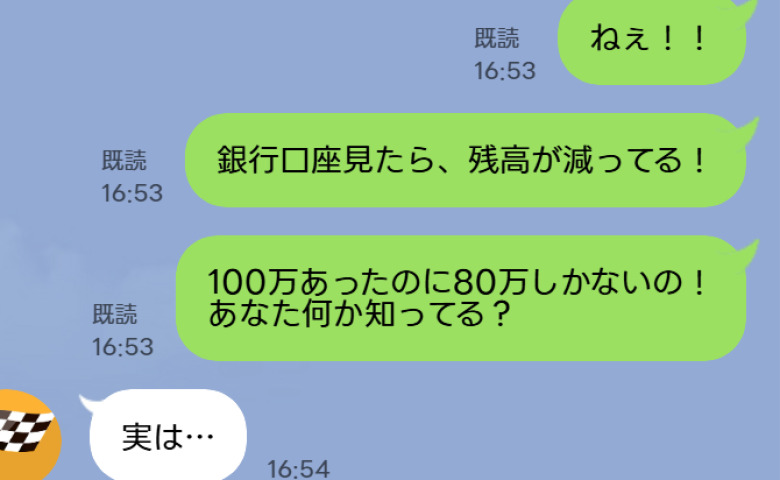

無事に二人が薬を飲み終えたところで、次は私が自分の薬を飲もうとしたところ……。なんとテーブルの上に置いていたはずの私の薬が無く、なぜか長女の薬が残っているではありませんか。そう、夫は誤って、私の薬を長女に飲ませてしまったのです。 長女の粉薬の袋には長女の名前が印字してあったので、まさか私の粉薬と取り違えるとは思っていませんでした。

すぐさまスマホで私に処方された薬の成分を調べると、「子どもが服用すると命に関わる危険性がある」との情報が書かれていて、不安になった私。夜8時を過ぎていたので、慌てて夜間診療をしている病院に連絡すると、「すぐに病院に来てください」と言われたため、そのままタクシー会社に配車の手配をしました。

そして、子どもたちに「今から病院に行くから準備して!」と声をかけると、夫は「同じ風邪薬なんだし、大丈夫じゃない?」と言い放つ始末。楽観視する夫に気が立ってきたのを感じましたが、自分自身も説明が不足していたと反省し、タクシーで病院に向かいました。

病院の診察の結果は「異常なし」。私が安堵する横で「ほら! 大丈夫だったじゃん」とあっけらかんとする夫に、病院の先生が語気を強めて言いました。「今回は何事もありませんでしたが、何かあってからでは遅いですよ。お父さんも、今後はよく注意してくださいね」

これにはさすがに夫も自分の態度を反省したようで、「はい、すみませんでした……」と返事し、娘にも「怖い思いをさせてごめんね」と謝罪してくれました。そして私も、夫と娘に「紛らわしい薬の置き方をしてた私も悪かった......。ごめんね」と心から謝罪。すると、診察を終えるまでは不安そうな顔をしていた長女も、「パパ、ママ、もうお薬間違えないでね!」と、ようやく笑顔を見せてくれたのでした。

子どもに誤った薬を服用させてしまった今回の事件。今後は薬を取り違えないようにと、処方された紙袋から出して置いておくのはやめて、必要なときに直接紙袋から取り出し、印字を確認してから飲ませることを夫婦で徹底しています。病院の先生が言うように「何かあってからでは遅い」ということを、常に念頭に置いておくべきだと思った出来事です。

◇ ◇ ◇

お子さんに何事もなくて、本当によかったです。

たとえ同じような症状であっても、大人用の薬を子どもに飲ませると、命の危険があることも。必ず用法や用量を守り、今回のように誤って飲ませてしまわないよう、処方された薬の管理は徹底しましょう。意図的に飲ませることはもちろんNGです。普段から薬は子どもの手の届かないところに置く、子どもの薬は夫婦で種類や用法や用量を把握しておくなどを意識するとよいでしょう。

もし今回の体験談のように誤って大人用の薬を飲ませてしまった場合、病院で診察を受けてください。そのとき、薬の容器、処方箋、お薬手帳など、飲ませてしまった薬に関する情報がわかるものを持参するとよいでしょう。

また、急激に体調が悪くなった場合は救急車を呼びましょう。判断に迷った場合は、小児救急電話相談(#8000)に電話をして、相談しましょう。

※小児救急電話相談(#8000)とは、休日や夜間にお子さんが急に体調を崩したとき、どう対処するべきか、救急病院へ連れていくべきなのかなどの相談ができる電話窓口です。厚生労働省によって全国でおこなわれている事業で、「#8000」をプッシュするとお住まいの都道府県の相談窓口に自動転送され、小児科医師・看護師からお子さんの症状に応じた適切な対処の仕方や受診する病院等のアドバイスを受けることができます。通話料はかかりますが、相談料は無料です。適切な対処をするためにも、番号を覚えておきたいですね。

※本記事の内容は、必ずしもすべての状況にあてはまるとは限りません。必要に応じて医師や専門家に相談するなど、ご自身の責任と判断によって適切なご対応をお願いいたします。

著者:田村ゆい/30代・ライター。5歳と3歳の姉妹を育てる二児の母。夫が単身赴任中のため毎日がワンオペ。最近自転車に乗れるようになった長女のために、毎日自転車練習に付き合う日々を過ごしている。

作画:yoichigo

※ベビーカレンダーが独自に実施したアンケートで集めた読者様の体験談をもとに記事化しています(回答時期:2025年4月)

【Amazonギフト券プレゼント♡】みなさまの体験談を募集しています!

妊娠中や子育て中のエピソードを大募集!「ベビーカレンダー」のニュース記事として配信、公開いたします。体験談を掲載させていただいた方の中から、抽選で毎月5名様に1000円分のAmazonギフト券をプレゼント。何度でも応募可能ですので、奮ってご応募ください♪どうぞよろしくお願いします!