子どもたちが自ら考案!「世田谷区子どもの権利条例」の中身とは?

──世田谷区では、23区で初めて「子ども条例」が制定され、2025年4月からは「世田谷区子どもの権利条例」として施行されました。この条例の内容と生まれた背景を教えてください。

保坂展人区長(以下、保坂さん):世田谷区の子ども条例は、18歳未満の子どもの人権について定めた条例で、子どもたちが人間として大切にされながら育つために必要な権利を具体的に定めたものです。この条例は、子どもの権利について、子どもたち自身が考え、素案をつくり、議会に提案するという、非常にユニークで画期的なプロセスを経て誕生しました。

条例づくりの中心になったのは、世田谷区の中高生たちです。自分たちの「権利」について真剣に話し合い、言葉にし、形にしてくれました。

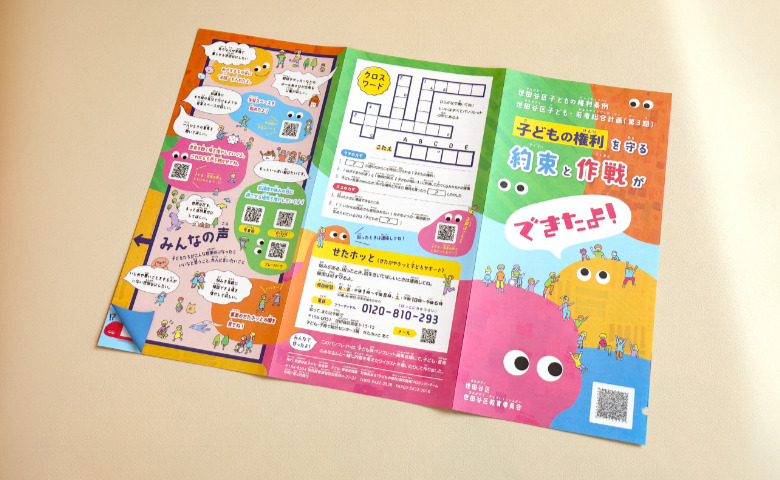

「子どもの権利条例」を周知するパンフレットのデザインも、子どもたちと話し合って決めました。カラフルなキャラクターは、子どもの権利の概念を象徴していて、「権利はいつも子どものそばにいる存在」として表現されています。イラストの一部は、子どもたち自身が描いたものです。

さらにすべての子どもが内容を理解できるように、パンフレットと条文にはすべてルビ(ふりがな)を付けました。中心にあるクロスワードパズルも、パンフレットを読まないと解けない仕組みになっていて、楽しみながら学べる工夫が詰まっています。

子どもたち自身が自分たちを守る条例を自ら考案し、大人がサポートして実現させる。この取り組みを通して、子どもたちが「自分たちは大切にされている」「守ってくれる大人がいる」と実感できることが、何より大事だと思っています。

「世田谷区子どもの権利条例」はなぜ生まれたのか

──子どもたちが自分たちの権利を学び、条例づくりに関わるというユニークな試みがおこなわれました。その経緯を教えてください。

保坂さん:子どもたちには、自分にどんな権利があるのかを「知る権利」があります。だからこそ、まずはその権利を知ってもらいたいと、ずっと考えていました。

ただ、今回の取り組みは私のトップダウンで始まったわけではありません。実は条例を子どもたち自身につくってもらおうと企画したのは、子育て支援に関わる区の職員たちです。

素案づくりの現場に呼ばれて行ってみると、たくさんの中高生が真剣に議論していて、「え! 君たちが本当に条例をつくっているの?」と驚きました。

世田谷区の子ども支援の現場では、現場の職員が創意工夫しながら、日常的に子どもたちの声に耳を傾けてくれています。区長の命令ではなく、現場から自然に湧き上がる提案によって動く。だからこそ、こんなにも“子ども目線”の取り組みが実現できたのだと思います。

子どもが「自分の人生を決められる」と感じられる社会へ

──今後の子育て支援の展望についてお聞かせください。

保坂さん:日本社会には「建前」と「本音」がありますよね。たとえば「子どもが決めていいよ」と言いながら、結局は大人が最後に変えてしまう。そういう経験を繰り返す中で、子どもたちは「どうせ大人が決めるんでしょ」と思ってしまうんです。

でも、自分で本当に決める経験をすれば、子どもたちの意識は大きく変わります。「自分のことは、自分で決められる」という感覚は、将来の自立にもつながっていくと信じています。

また、すべての子どもには学ぶ権利があります。現在、世田谷区には学校に足が向かない子が1,500人以上います。そうした子どもたちのために、「行くなと言われても、行きたくなるような学びの場があってもいい」と考えました。

来年(2026年)4月には、使われていない校舎を活用して「学びの多様化学校(不登校特例校)」を開設します。そこでは、地域の芸術家や音楽・美術の専門家、地域住民などが関わり、子どもたちの興味や感性に寄り添った教育を提供できる環境を整える予定です。

この学校を通じて、子どもたちが「生まれてきてよかった」と感じてくれたら嬉しいですね。つらいことがあっても「人生、なんとかやっていける」と思えるような、そんな人生の土台を築ける場所にしたいと願っています。

◇◇◇◇◇◇◇◇

世田谷区で生まれた「子どもの権利条例」は、単なる条例ではありません。中高生たちが自分たちの権利を自ら考え、形にした証です。

保坂区長のお話から見えてきたのは、大人が子どもを導くのではなく、子どもたちの力を信じる姿勢でした。

職員の方々が自発的に動き、子どもたちと共に作り上げたプロジェクト。クロスワードパズルやカラフルなキャラクターも、すべて子どもたちの創意工夫から生まれました。「どうせ大人が決める」という諦めから、「自分たちで決められる」という希望へ。この意識の変化こそが、子どもたちの未来を変える第一歩なのかもしれません。

条例づくりを通じて芽生えた自信は、きっと人生を歩む力になるはずです。世田谷区が示した「子どもを信じ、任せる」という選択。それは全国の親たちに、新しい子育ての可能性を教えてくれています。

子どもを『小さな市民』として尊重する世田谷区の姿勢は、親にとっても大きな安心感につながります。子どもの意見が真剣に聞かれ、実現される環境があれば、親も子育ての重圧から解放され、子どもと共に成長できるのではないでしょうか。