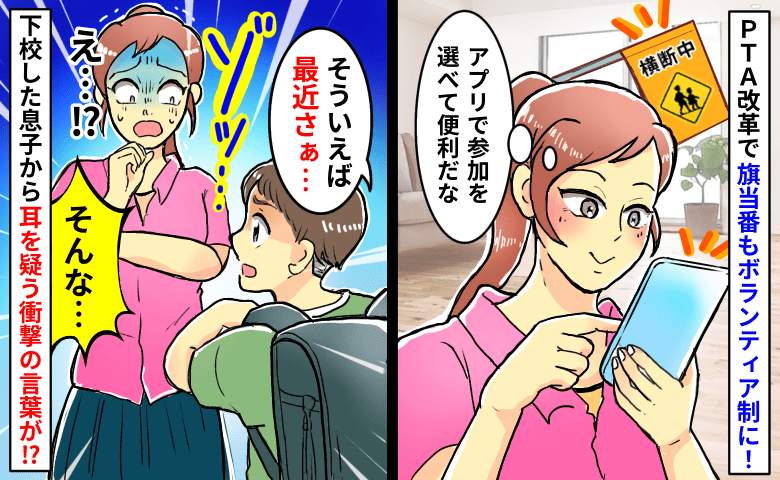

小学校のPTA活動に変化が…!

小学5年生の息子が通う小学校では、ここ数年PTA活動を見直す動きが進んでいます。活動の多くがボランティア制となり、参加はアプリを通じて「できる人が手を挙げる」スタイルに変わりました。強制ではなく自主性を重んじる制度に、私も最初は「今どきでいいな」と感じていました。

「旗当番」もその一つ。以前は交通安全係が当番表を作り、全家庭が3カ月に一度、指定された場所に立つ仕組みでした。わが子の通学路ではない場所に立つこともあり、多少の不便は感じていたものの、旗当番は年に数回のこと。私はそこまで負担には感じていませんでした。

ところが、PTA改革の一環として旗当番もボランティア制に変更。自分が立てる日を選び、場所も希望できるようになりました。合理的に見えたこの制度、実は大きな落とし穴があったのです……。

ボランティア制に潜んでいた落とし穴

運用開始から数カ月が経ったある日、息子がポツリと言ったのです。

「最近、旗当番さん誰もいないよ!」

私が驚いて「え!? 誰も立っていないの?」と聞き返すと、「この前は先生が立ってたよ」とのこと。どうやらボランティア制にしたことで“誰かがやるだろう”という意識が広がり、結果的に誰も立たなくなってしまったようです。

思い返せば、誰からも挙手がない日はどうするのかなど、学校側からは特に説明がありませんでした。もしかしたら試験的にボランティア制を導入してみたのかもしれませんが、その後、この制度は見直され、約1年で元の当番制に戻ることになりました。

ボランティア制そのものが悪いわけではありません。ただ「誰かがやるだろう」では成り立たないことを痛感しました。保護者の負担軽減と子どもの安全、その両立の難しさを改めて考えさせられる出来事でした。

著者:新谷けご/40代女性。2013年生まれの娘、2015年早生まれの息子と夫の4人暮らし。年子育児に振り回されっぱなしの毎日です。

イラスト:森田家

※ベビーカレンダーが独自に実施したアンケートで集めた読者様の体験談をもとに記事化しています(回答時期:2025年7月)