初の育児に母のダメ出しが止まらず…

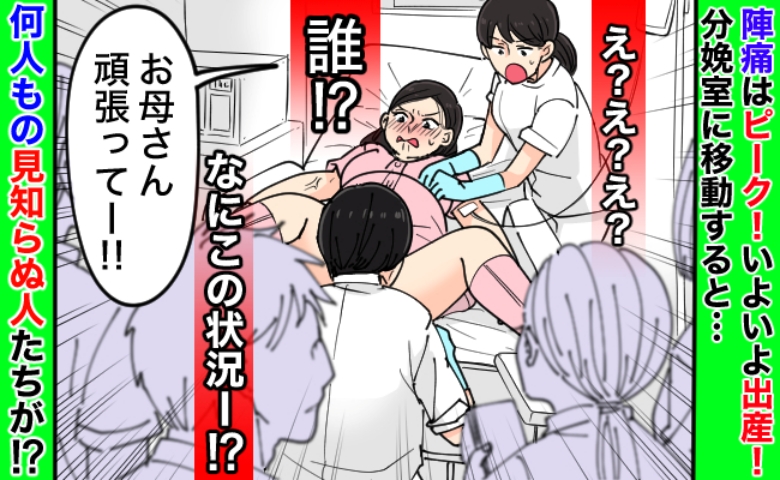

初めての出産後は、実家へ里帰りしました。右も左も分からない私にとって、実の母の存在は頼もしいはず……。しかし、現実はその逆でした。産後すぐ、心も体もボロボロの私に飛んできたのは、昭和スタイルの出産育児アドバイスという名の、ダメ出しの嵐でした。

娘の服を洗濯機に入れると、「赤ちゃんの服は毎日手洗いしなきゃ! 洗濯機なんて使っちゃダメ」と言われ、私は産後の体に鞭を打って手洗い。母乳と育児用ミルクのみを与えるよう産院で言われたと説明しても、「産後の赤ちゃんには、果汁を飲ませたほうがいいのよ」と取り合ってくれず、毎回母の前で飲ませるふりをする始末。

「帰ったら自分でしないといけないんだからね」と母から言われたこともあり、ほとんど子どもの世話は自分でしていましたが、「母乳のあげ方、見てられない。ヘタすぎて赤ちゃんがかわいそう!」「沐浴、そんなやり方じゃ風邪ひかせるわよ」と、私のやることなすことすべてを否定してきて、アドバイス通りにしてみても「そうじゃないのよねぇ……」とため息をつかれていました。

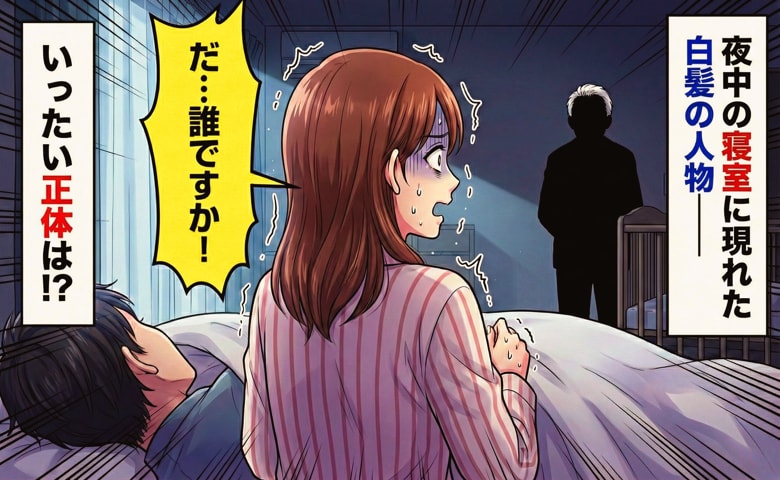

もちろん母は母なりに、よかれと思って私にアドバイスをしていたのかもしれませんが、産後のホルモンバランスが崩れている中で、そんな言葉を毎日のように浴びせられると、自己肯定感はあっという間にゼロに。「私って、母親に向いてないのかな」と思い詰めて、娘と一緒に泣いた夜もあり、私の心はズタボロでした。

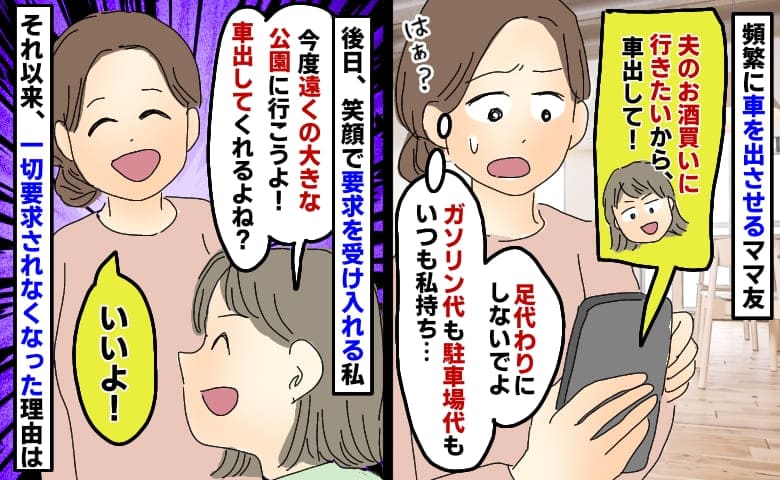

しかし、その苦しかった経験や第1子の育児を経て、第2子の出産時には考えを変えることに。というのも、ママ友に里帰り中の話をすると「もちろん先人のアドバイスを聞くことも大事だけど、それで自分が苦しんでたら意味なくない?」と言われたからです。あっけらかんと話すママ友に圧倒されながらも、まさにその通りだと納得した私は、「私の出産と育児なんだから、母の価値観ばかりに縛られなくていい」と開き直ることにしました。

第2子出産のとき、無痛分娩を選ぶと話すと、案の定母は「おなかを痛めて産んでこそ、わが子に愛情が湧くものよ。自然分娩じゃないとダメ!」と大説教。しかし、そんな母の反対を押し切り、私は「お母さんが産むんじゃないでしょ!」と言い返し、無痛分娩を選びました。そのときの母の驚いて何も言い返せないという表情は、忘れられません。

産後も長女の面倒を見てもらうために里帰りしましたが、ベビー服は洗濯機でやさしく洗うようにしました。「手洗いじゃないと……」と言いかける母に「赤ちゃん用の洗剤があるのよ」と伝え、自分のやり方で通しました。母乳をあげるのも沐浴も、経験を重ねて自然と慣れ、母に介助してもらう必要がなくなったので、ダメ出しをされることもありません。

自分なりにやりやすい方法で育児をするという心持ちのおかげか、私も子どもたちも自然と笑顔で過ごせる日が増え、退院後1週間で里帰りを終え自宅に戻ることに。帰り際、母は「自分でいろいろできて、頼もしくなったわね」と少しさみしそうでした。たくさんダメ出しされた日々はつらかったけれど、「私はどんなふうに自分の子どもを育てたいのか」と向き合うきっかけになったのも事実。母には「いろいろ教えてくれてありがとう」と感謝の気持ちを伝えて、実家を後にしました。

先人の教えももちろん大事だと思います。しかし、今では自分に合った方法で子育てをしていけばいいと思えるようになり、肩の力を抜いて子育てができています。また、ママ友がアドバイスしてくれたおかげで、母に言い返す勇気が出たので、ママ友にも感謝の気持ちでいっぱいです。これからは、母の教えも参考にしつつ、自分とわが子を最優先に考えた育児をしていこうと思った出来事でした。

◇ ◇ ◇

初めての出産・育児では、昔からの慣習と今の育児の考え方の違いに戸惑う方も少なくありません。特にご自身のご家族からの「昔はこうだった」というアドバイスに、気持ちが揺れてしまうこともあるでしょう。お母様やご家族の思いには、「よかれ」という気持ちがある一方で、医療や栄養に関する考え方は時代とともに大きく変化してきました。

例えば、果汁を与える習慣についてです。

かつては、生後2〜3か月頃から少量の果汁を与えることが一般的とされていた時期もありました。これは、当時の粉ミルクに含まれるビタミン類が不十分だったため、栄養補給としてすすめられていた背景があります。

現在は、母乳や育児用ミルクで必要な栄養が十分に摂取できることが明らかになっており、生後6か月未満の赤ちゃんに果汁を与える必要はありません。果汁には糖分が多く含まれ、濃い果汁を与えると浸透圧の影響で下痢を起こすこともあるため、与えることはすすめられていません。

なお、離乳食が始まる生後6か月以降であっても、果汁をあえて与える必要はありません。水分補給としては白湯や湯冷まし、水などで十分です。与える場合には100%果汁を2〜3倍に薄め、スプーン1さじ程度から少しずつ始めるとよいでしょう。

また、「おなかを痛めて産むことが母の証」というような出産にまつわる価値観も、昔

の考え方の一つです。出産の形は一つではなく、経腟分娩も無痛分娩も、帝王切開も、いずれも安全で尊重されるべき方法です。ご自身が納得し、安心できる方法を選ぶことが一番大切です。

昔からの知恵の中には今でも役立つものがありますが、現代の医療・栄養の知見に基づ

いた方法を取り入れることが、母子ともに安心して過ごすことにつながります。ご家族の意見に耳を傾けつつも、必要に応じて医療者のサポートを受けながら、ご自身とお子さんに合った方法で子育てを進めていきましょう。

著者:春野つぐみ/30代・ライター。コミュニケーションおばけの5歳の娘と恥ずかしがり屋の3歳の息子を育てる母。最近のマイブームは、某アイドルグループの推し活。

作画:Pappayappa

※ベビーカレンダーが独自に実施したアンケートで集めた読者様の体験談をもとに記事化しています(回答時期:2025年6月)

【Amazonギフト券プレゼント♡】みなさまの体験談を募集しています!

妊娠中や子育て中のエピソードを大募集!「ベビーカレンダー」のニュース記事として配信、公開いたします。体験談を掲載させていただいた方の中から、抽選で毎月5名様に1000円分のAmazonギフト券をプレゼント。何度でも応募可能ですので、奮ってご応募ください♪どうぞよろしくお願いします!